自我知识往往被认为是一种特殊的知识。传统哲学家们将不可错性、第一人称权威性、优先接入权、不可更改性等特性归于自我知识。但自从历史-因果指称理论兴起之后,内容外在论对自我知识理论提出了挑战。

一、内省作为自我知识的获取方式

虽然“自我知识”看起来像是一个知识论的概念,其地位的特殊性也是相对于知识论而言的。例如有些人认为自我知识是自我辩护的,它必然为真。正是由于这些原因,基础主义者很容易将自我知识作为所有知识的基础。从笛卡尔开始,自我知识不但与基础主义有紧密的联系,更是奠定了知识论内在主义的地位。[1]为什么会这样呢?当代知识论中有内在基础主义、内在融贯论、外在基础主义、外在融贯论——基础主义与知识论内在主义之间看起来并没有什么不可分割的磁场。何以在笛卡尔主义自我知识的语境下,基础主义与知识论内在主义被绑在了一起呢?

在笛卡尔那里,这些知识论上的特性都有特殊的本体论作为支撑,那就是他的心-身二元理论。简单来说,笛卡尔认为心智是只有思维而没有广延的,而身体是只有广延而没有思维的。由此,我可以想象一个没有广延的自己存在,那就是我思。笛卡尔著名的“我思,我在”说明的正是,只要心智的领域存在,我就存在。至于外部世界,它可能存在,也可能只是魔鬼在欺骗我。[2]如果我们使用笛卡尔的这种二元论将世界划分为两部分,那么一部分是内部世界,另一部分是外部世界。既然这两个世界在本体论上是有区别的,那么认识内部世界与认识外部世界的方式也不会相同。传统哲学一般认为,我们通过内省(introspection)来认识内部世界,通过感知(perception)来认识外部世界。

“内省”的原意是“向内看”。既然内省面对的是内部世界,那么我们就会很自然地认为,通过内省而获得的信念是关于内部世界的信念,我们对这些信念的辩护需要以内部世界中的东西为基础。那么我们关于外部世界的知识呢?在这个框架中,对外部世界的知识同样要被转化为内省的知识才能获得辩护。我们通过感觉器官获得感觉材料(sense-data),这些感觉材料本身是不可错的,但我们通过这些感觉材料得到的关于外部世界的知识是可错的。因为感觉材料与外部世界之间存在的是因果关系。而根据内在基础主义的基本观念,基础信念与高阶信念之间存在的是推理关系。但是戴维森提出的问题让内在主义者伤透了脑筋:感觉材料显然不是一种信念;既然它不是信念,它与高阶信念之间的关系就不可能是推理性的。既然这个关系不是推理性的,那它就只能是因果性的。邦鸠为此提供了一套解决方案。邦鸠认为,感觉材料不是信念,但它和高阶信念之间的关系也不是因果性的。感觉材料是基础信念的内容,基础信念通过这些不可错的内容得到辩护,并由此依照信念主义的套路得到高阶信念。[3]

邦鸠给我们的启示在于,不论感觉材料是什么东西,只要我们向内看,并且看到了这些感觉材料,那我们就获得了一种不同类型的知识。这种知识与我们通过感觉器官得到的知识是不同的,它不需要外部的要素为之辩护。但我们可以换一种思路:如果真如戴维森所说,感觉材料与高阶信念之间存在的是因果关系呢?就像我们通过外感官感知外部世界一样,我们也可以通过某种“内感官”来感觉内部世界。洛克就是这样做的。这一理论在当代得到了阿姆斯特朗的发展。阿姆斯特朗将内省描述为“大脑中一个自我扫描的进程” [4],并以此为基础拥护HOP(Higher Order Perception)理论。在内省的过程中,一个高阶的感觉器官扫描着大脑内的信息流或信念流,从而得到关于自身内部状态的知识。格特勒把邦鸠式的内省理论称为亲知理论(acquaintance theory),而把阿姆斯特朗式的内省理论称为内感官理论(inner sense theory)。

不管是亲知理论还是内感官理论,都会预设“感觉材料”这类东西的存在。因为这两种理论都是通过内省来获得自我知识的。今天已经很少有人主张笛卡尔式的本体论,承认严格不可错的自我知识;但许多人依然支持内省理论。从阿姆斯特朗那里我们甚至可以得出结论说,物理主义的本体论一样可以包容内省理论。而只要内省理论存在,至少自我知识的第一人称权威性和优先接入权就可以暂时得到保障——因为只有我自己才有内省的权利。[5]我向内看并看到了一些其他人无法获得的内容,因而我对此具有权威性。此外,我在一个合适的位置向内看这些内容,其他人则无法站到这个位置。就这一点而言,我具有优先接入权。

既然自我知识的大部分特性只需要内省就可以得到保存,而并不需要笛卡尔式的二元论基础,那么我们就应该把内省这种自我知识的获取方式作为传统自我知识理论的支柱。事实上,我们对自我知识的理解正是建立在内省这种独特的获取方式之上的。前面我们说过,内省是用来认识内部世界的,而感知是用来认识外部世界的。我们先说说感知。一般理论认为,外部对象与感觉器官之间的因果作用让我们感知到该外部对象。要进行认知,首先要有认知的对象。那么内省也是一样,不管是亲知理论还是内感官理论,都要求有类似于感觉材料的内部对象存在。如果没有这些内部对象,我们向内看就看不到任何东西。那么这些内部对象与外部对象是否相同呢?即使是将两种认知方式等同起来的内感官理论,也不必然预设两种对象是相同的。因为我们在外部世界中找不到像飞马、独角兽、上帝这样的对象,但在内部世界中却可以轻易地“看到”它们。通常支持内省理论的人都会假定有内实在域(inner real realm)的存在。我们通过内省来获得关于内实在域的思想。而这些内实在域中的对象就构成了思想的内容。

二、布伦塔诺意向性、弗雷格涵义与自我知识的内容

说到这里,我们很自然地就想到了布伦塔诺的意向性。布伦塔诺认为,心理现象区别于物理现象的标志就在于前者具有被称为“意向性”的属性。[6]密立根的这段话很好地总结了对布伦塔诺意向性概念的通常解读:

“他以两种不同的方式描述意向性。他提到过‘对象意向性’,‘指向一个对象’,或‘指称一个内容’。这是心智现象‘对(of)某物’或‘关于(about)某事’的能力,就像一个思想可以是对强尼[这个对象]的思想或者关于冬天马上要到了这个事实的思想。但他也提及‘意向的非存在(intentional inexistence)’,以此指称某些思想对象表面上的奇特性。这些对象可以被思想、可以在心智内存在或位于心智面前——即使它们并不存在。人们能思想圣克里斯托弗,即使他并不存在;人们也能思想现在已经在下雪了,即使现在并没有下雪。很显然,他宣称一个确实存在的思想与并不存在的对象或情景之间的关系不是一种物理关系。它是一种奇特的‘心灵的(psychical)’关系。……不管思想正确与否,都有一种叫作‘意向对象’或‘意向内容’的东西被呈现出来。” [7]

密立根想说的是,布伦塔诺的意向性概念既用来表征实在对象,也用来表征非实在对象。如果a表征b,表征是一个实在的关系,那么a与b这两个相关项(relata)也应该是实在的。但在布伦塔诺那里,b可以是非实在的。这可如何是好呢?布伦塔诺只能打碎牙往肚子里吞,认为a和b之间也可以存在一种非实在的关系,即密立根所说“奇特的‘心灵的’关系”。如果我们把布伦塔诺的这种关系称作“布伦塔诺意向” [8],那么我们就能说,a布伦塔诺意向了b。无论关于b的思想是否正确,b都是a的“布伦塔诺意向对象”或“布伦塔诺意向内容”。

如果像密立根所说,“不管思想正确与否,都有一种叫作‘意向对象’或‘意向内容’的东西被呈现出来”,那么我们就难以用符合论的模式来定义真。克兰就认为,真应当被看作一个简单概念,只要我们能对命题的真作出解释就可以了。在某些语境下,例如在福尔摩斯探案集中,“福尔摩斯比任何侦探都聪明”就为真,而在最大化的语境中,这个命题为假。[9]克兰的麦农式(Meinongian)理论面临着自己的一些困难。此处最重要的是,这些布伦塔诺意向对象和布伦塔诺意向内容存在于何处?它们不会是存在于物理域的,因为像阿喀琉斯、钢铁侠之类的对象无法在现实世界中被找到。合法的解释有两种:一种是它们存在于心理域,即内实在域;二是它们存在于第三域,即我们常说的“柏拉图天堂”。布伦塔诺倾向于前一种解释,而弗雷格倾向于后一种。不过,下面的说明会向我们展示,弗雷格第三域的内容完全可以被转化为心理域的内容。

在其著名的论文《涵义与指称》中,弗雷格对“涵义”与“指称”这两个语义层面作出了区分。每个逻辑词项和由这些词项构成的句子都是有涵义的,但并不是每个逻辑词项都有指称。例如“独角兽”就只有涵义而没有指称。也有可能两个逻辑词项的涵义不同而指称相同。被提及最多的例子就是弗雷格的“长庚星”与“启明星”。但由逻辑词项所构成的句子的指称在弗雷格那里不是构成性的(compositional)。弗雷格认为,句子指称的是真值。[10]构成性的东西是句子的涵义。这就是说,无论一个句子中的逻辑词项是否都有指称,这个句子本身一定有指称。[11]当时内涵逻辑并没有得到充分发展,弗雷格也就没有使用可能世界这个工具。但我们依然可以这样解释:弗雷格把现实世界看作变量,把涵义看作函数,把指称看作函数值。当我们把现实世界代入函数中,就可以得到函数值。

现在我们将弗雷格的想法与布伦塔诺稍作对比。从中我们可以发现,他们的模型是非常相似的。虽然弗雷格的涵义是第三域的东西,但是我们在确定指称的时候必须先“把握涵义(grasp the sense)”。而把握涵义就是一个心理活动。此外,无论句子是否为真,即无论句子的指称如何,我们都能很好地把握涵义。因为它是一个函数,可以将任何世界代入其中。在把握涵义的过程中,我们不用考虑现实世界是怎样的。如果我们将“把握涵义”看作思想的内容,那么弗雷格就是在缔造一个实在的心理域。当我们进行内省时,就可以看到把握涵义的心理活动。而根据弗雷格的设定,涵义是独立于指称存在的——我们可以有函数而没有函数值,但不能只有函数值而没有函数。因此我们就像是在看一些确定存在的对象,这些对象构成了一个内实在域。无论实在的物理世界是怎样的,“把握独角兽的涵义”这样的心理活动都不会随之消失。换言之,无论思想是否正确,都将有某些心理内容被呈现出来。

从上面的论述中可以看出,无论是布伦塔诺还是弗雷格,都倾向于承认内实在域的存在。而内实在域对于内省这种思想(或内感知)获取方式来说是至关重要的。因为它可以保证思想(或内感知)的内容在心智之内。换言之,我知道自己所思想(或感知)的对象是什么。即使是福多的窄内容也要求心智表征呈现在心智面前(before the mind)。[12]当我通过内省向内看时,我能够看到某些内容,这些内容对于我的心智而言是透明的。无论实在的物理世界如何,我内省的对象都是确定的。

前面我们说到,只要我们获取自我知识的方式是内省,自我知识的第一人称权威性和优先接入权就可以得到保障。事实上,从传统的思路看,这些特性都有赖于内容的内在性。我们会问,自我知识对什么东西具有权威性?我们优先接入的又是什么?只有当我们预设内容是内在的时候,我们才能理直气壮地为上述问题提供答案。如果内容是外在的,内省和感知就没有太大区别了,它也就不能成为一种独特的知识获取方式。那么内容可能是外在的吗?语义外在论者会对此给出肯定的答案。

三、来自克里普克-普特南内容外在论的挑战

对于心智内容外在性的思考主要源自克里普克-普特南(以下简称K-P)的历史-因果指称理论。下面我们将从克里普克的语义外在论说起,并援引普特南的思想实验作为案例,说明在K-P理论框架下,内容何以可能外在于心智。

1.克里普克的因果-历史指称理论

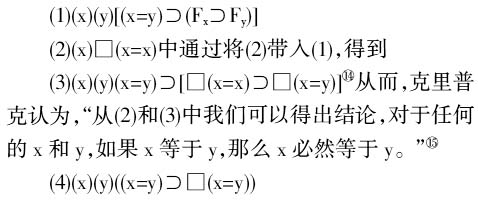

在《命名与必然性》中,克里普克区分了两种指示词。一种是严格指示词(rigid designator),另一种是非严格指示词(non-rigid designator)。克里普克认为,专名和自然种类术语都是严格指示词。在任何可能世界中,只要它们有指称,那就必然指称同样的对象。[13]从《同一性与必然性》这篇论文中,我们可以看出他为什么要这样做。克里普克想要从两个前提,即

(4)舍去了(3)当中的□(x=x),因为它在(2)中是已知的。(4)受到了很多人的质疑,因为只要x和y在现实世界(actual world)是同一的,那么它们在所有可能世界中也是同一的。我们可以随意地在前面加上模态算子。从直觉上说,这是有问题的。比如我们说“长庚星=启明星”,这是因为在现实世界中,二者都指称了同一个行星——金星。但这并不意味着在所有可能世界中长庚星和启明星的指称都相同。或许在某个可能世界中,长庚星依然指称金星,而启明星却指称火星。因此,它们并不必然地同一。

然而克里普克会问,为什么我们认为在某个可能世界中,长庚星与启明星会指称不同的对象呢?前面我们在谈到弗雷格的理论时说到,弗雷格将涵义看作一个函数,现实世界和指称分别是这个函数的变量和值。现在让我们稍微改造一下,将内涵逻辑中的内涵看作函数,把可能世界与外延分别看作这个函数的定义域和值域。如此一来,只要把握了内涵,在任何可能世界中,我们都能找到对应的外延。例如我们说长庚星的内涵是“晚上最早升起的星星”,那么在某个可能世界中,这个内涵所决定的外延就可能不是金星,而是火星。但克里普克认为事情并不是这样。他指责刘易斯等人把可能世界看作遥远的星球,而不是从现实世界延伸出去的分支。当我们谈论可能世界时,我们所谈论的应该是反事实的(counter-factual)情况。这就是说,我们在谈论可能世界时需要以现实世界为依托。当我们谈论长庚星时,我们谈论的不是“晚上最早升起的星星”,而是现实世界中“长庚星”这个专名的指称。既然这样,在所有可能世界中,“长庚星”的指称都不会发生变化,它在可能世界中的指称就是它在现实世界中的指称。

克里普克把这类在任何可能世界中都指称相同对象的词项叫作严格指示词。专名和自然种类术语(natural kinds)都是严格指示词。在“长庚星”的例子中,我们已经说过了专名如何作为严格指示词出现。它在任何可能世界中都拣选出同一个个体。自然种类术语也有类似的效果,它在任何可能世界中都拣选出具有相同微观物理结构的对象。例如“水”这个自然种类术语指称的都是有这种微观物理结构的东西。相对于严格指示词,非严格指示词不会在任何可能世界中都指称相同的对象。最典型的非严格指示词就是限定摹状词。例如“中国最后一个皇帝”指称的可能是溥仪,也可能是康熙。可能世界不同,它们所拣选的对象也就不同。这和内涵逻辑的说法是一致的。既然如此,如果两个严格指示词是同一的,那它们就是必然同一的。例如“长庚星=启明星”说的就是必然的同一性。如果其中有一个词项是非严格指示词,那这种同一性就是偶然的(contingent)。例如“中国最后一个皇帝=溥仪”以及“中国最后一个皇帝=慈禧亲自指定的皇位继承人”都是偶然同一的。

那么我们是如何确定严格指示词的指称的呢?克里普克援引了密尔的理论。他认为专名和自然种类术语都是只有指称(denotation)而没有涵义(connotation)的。以专名为例。当我们确定“长庚星”的指称时,我们并不是将它的涵义代入现实世界,而是直接拣选出了一个对象,即金星。至于最初拣选对象的方式,可以是通过演示词(“那颗星星”),也可以是通过限定摹状词(“晚上最早升起的星星”)。总之,只要这个方式能完成拣选确定对象的任务就可以。但只要这个拣选对象的任务一经完成,这些拣选方式与它们所拣选的对象之间就失去了联系。就像婴儿出生之后被剪断脐带一样,二者之间的直接关联被切断了。克里普克把这个原初拣选对象的过程称为“命名仪式”。在命名仪式之后,专名的指称就被确定下来(fixed)。这个确定的指称通过因果链条进行传递。我所说的“长庚星”跟两千年前《诗·小雅·大东》“东有启明,西有长庚”中的“长庚”指称的是同一个对象。我们可以想象有一根链条将“长庚星”这个词从两千年前传到现在,途中经过不计其数的说话者,但它的指称始终是不变的。只要我们在使用这个专名,我们就是在指称命名仪式所拣选的对象。只要有人还在继续使用这个专名,那么这条外在的因果链就还没有断裂。专名的指称并不是通过其内涵而是通过命名仪式得到确定的,它的传递也是外在于心智的。这就是为什么克里普克的语义学被称为“语义外在论”,而他的指称理论被叫作“因果-历史指称理论”。

2.孪生地球思想实验及其后果

普特南在《“意义”的意义》中想要说明的是,“心理状态并不决定外延”。[16]前面我们说到,弗雷格要求我们“把握涵义”。通过对涵义的把握,我可以知道在任何可能世界中这个词项所指称的对象是什么。或者换个说法,一个词项的外延就是满足其内涵的所有东西的集合。现实世界只是一个特例。由此可见,在弗雷格式的语义学中,一个词项的指称完全是由心理状态决定的。而这正是普特南所攻击的观点。

普特南刻画了一个像科幻小说一样的思想实验。假设在宇宙某个遥远的地方有一颗行星,我们叫它孪生地球。孪生地球与地球上的状况几乎一模一样,我们可以把孪生地球想作是与地球每个分子都一样的副本。孪生地球上也有孪生中国人,那些孪生中国人也说汉语,他们用汉语把自己称作“中国人”。但有一点地方是孪生地球与地球不同的,那就是被孪生中国人叫作“水”的东西并不是,而是一种不同的液体,它的化学分子式又长又复杂。为简便起见,我们就把这个分子式简写为XYZ。我们无法在常温常压下分辨与XYZ。孪生地球的江湖河海里充满了XYZ,下雨下的是XYZ,人们喝的是XYZ……

现在我们派一艘科学考察船到孪生地球去。当他们刚看到孪生水的时候,他们会认为孪生中国人说的“水”和中国人说的“水”意义相同。但后来科学考察员正确地发现,孪生地球上的“水”指的是XYZ。于是他们向地球会汇报说:“孪生地球上的‘水’意指(means)XYZ。”同样,孪生地球也派了一艘科学考察船到地球,他们也经历了同构的过程,最后会向孪生地球汇报说:“地球上的‘水’意指。”这样看来,“水”这个词有两个不同的外延,它们的意义当然也不同。水当然不是孪生水。水是分子式为的东西的集合,而孪生水是分子式为XYZ的东西的集合。按传统内涵逻辑的观念,除非是内涵不同,使得不同的东西满足了不同的条件,否则外延不会不同。看起来这没有什么问题。

但是现在让我们把时针拨回1750年。那时地球人和孪生地球人都不知道化学分子式这回事儿。因此,我们应当认为一个典型地球人和他的孪生地球副本在理解“水”这个词的时候没有差别,他们的心理状态应该是相同的。但很显然,所理解的“水”是,而小王2所理解的“水”是XYZ,它们的外延是不同的。这和前面内涵逻辑所得出的结论是相悖的。普特南由此得出结论:意义并不在头脑之中。

普特南给我们的例子说明了外在的自然环境可以影响语词的意义。而柏齐在《个体主义与心智》中则向我们展示了,社会环境也可以影响语词的意义。在我们的语言共同体中,“arthritis”意指关节炎,但人们可能错误地用它意指一般炎症。在发现这个错误之前,“arthritis”的内涵应该是染上一般炎症的集合这个外延的函数,但实际上它的外延是关节炎。[17]

普特南的思想实验对自我知识构成了怎样的挑战呢?麦肯锡认为,根据语义外在论,下面这三个命题是不一致的(inconsistent):

(M1)奥斯卡先天地知道他正在想水是湿的。

(M2)奥斯卡正在想水是湿的这个命题必然取决于E。

(M3)命题E不能被先天地知道,只有通过经验调查才能获得。[18]

这里E是指某些外在的条件,例如普特南的自然环境。

依照麦肯锡的论证,奥斯卡看起来能知道我在思想(knowing that I am thinking),但却无法通过这个命题式的知识知道另一些东西。这“另一些东西”是什么呢?麦肯锡本人并没有对他的“命题E”作太多界定。按K-P外在论的思路,E主要是用来限定外延的。我们在谈到内省的时候说到,传统理论认为内省可以看到思想的对象,也就是说,知道我们正在想什么。而E的出现是为了说明,仅仅通过内省,我们并不知道自己思想的内容是什么。通过改变E,我们可以说奥斯卡思想的内容实际上是XYZ而不是。如果不通过经验调查,我们无法确定E,从而就无法确定思想的内容。因此,即使我知道自己在思想,也无法由此出发知道我在思想的内容是什么(knowing what I am thinking about)。

现在我们大致知道了内容外在论对传统自我知识理论造成的威胁。在本文第二部分的最后我们得出结论说,内省的特殊性需要内实在域作为保障,使内容具有内在性。但外在论认为,内容是外在于心智的。这就使以内省为特殊获取方式的自我知识难以成立。即使假定我们能通过内省获得命题式的自我知识,一旦思想的对象对于心智而言是不透明的,前者也就难以成立。如何化解这个冲突呢?

或许最简单有效的解决方式就是宣称二者的不相容性,并否定其中的一方。许多非兼容论者就是这么做的。但在我看来,否定K-P内容外在论的一方没有给出很好的理由来指出他们的论证错在哪里。况且如一些哲学家所说,克里普克说自己只是给出一个图像,所以对细节性的问题几乎免疫。从当前发展势头看,内容外在论已经站稳了脚跟,而且并不止K-P这一种模式。即便驳倒K-P内容外在论,传统自我知识理论也不会自动获得正当性。另一方面,用K-P内容外在论否定自我知识的一方也没有对我们的直觉给出解释:如果自我知识不存在,为什么我们觉得可以通过内省获得一些思想?为什么我们觉得这些思想具有第一人称权威性?为什么我们觉得享有这些思想的优先接入权?盲目地取消自我知识对于K-P内容外在论来说非但没有好处,反而会惹来嫌疑。在我看来,否定内容外在论与否定自我知识的两方都没有达成各自的目标。

四、兼容论与塞恩斯伯里和泰的起源主义

解决冲突的另一条道路就是主张二者是兼容的。当前文献中,有很多是以驳斥麦肯锡论证为基础的。[19]但正如前文所述,内容外在论并不只有K-P这一个版本,而麦肯锡论证是以K-P内容外在论为参照的。麦肯锡论证的无效化同样不能自动确保自我知识与内容外在论的兼容。对于当前的目标而言,仅仅反对一个或几个非兼容性论证是不够的。我们需要做一些更积极的工作,即从正面演示出自我知识与内容外在论的兼容何以可能。

很显然,克里普克与普特南攻击的对象是弗雷格式语义学。如果我们能把K-P语义外在论与弗雷格式语义学成功融合在一起,那不是就能从底层解决兼容性问题了吗?最近,塞恩斯伯里和泰就做了这样一次尝试。[20]他们提出了一种“概念的起源主义理论”,将弗雷格的涵义替换为概念,并提供了一种原子概念指称理论——起源主义理论。塞恩斯伯里和泰认为,当人们首次使用某个概念时,这个概念就有了“起源性的使用(originating use)”,而这种起源性的使用保证了概念被个体化(individuated)。就像在克里普克的语义外在论中,命名仪式使得语词的指称被确定下来;在概念的起源主义理论中,“概念使用仪式”使得语词的使用被确定下来。“如果‘洗礼’是成功的,使用为某个对象(而存在的)语词的实践就被初始化了。” [21]例如古人在看到金星时创造了“长庚星”来指称这个对象,于是这个词的内容就被确定下来了。我们注意到,塞恩斯伯里和泰是将概念和语词绑在一起的。长庚星的概念就是人们对“长庚星”这个词的最初使用。但我们对概念的使用并不意味着这个概念一定是有内容的。由于“概念不是从语义上被个体化的,因此我们无需介怀于没有语义内容的概念”。[22]我们所要注意的只是概念的使用,而不是概念的内容。例如婴儿在使用“妈妈”这个概念时,并不知道这个概念的内容是什么,它只是在正确的语境下“再次使用它”。一个概念缺乏内容的原因可能是错误的使用(例如火神星),也可能是虚构的使用(例如圣诞老人)。塞恩斯伯里和泰提出了这样一个原则:

“正确地使用一个名称(nominative)概念要求的是在有利的情境下将其应用于它所指称之对象的倾向(disposition)。” [23]

因此,只要这种对概念的使用通过因果链条成功地被传递,这个概念就被掌握了。至于这个概念的内容,它是通过与外部对象的协变(co-vary)而被掌握的。我想塞恩斯伯里和泰乐于认为,除了少数情况外,概念的内容是不会变化的。如果其内容要发生变化,概念的使用一定也发生了变化。我们可以说,起源主义的洗礼仪式不但确定了概念的使用,而且也确定了概念的内容。然而由于被个体化的是概念的使用,因此我们可以说几个概念具有同样的内容,但不能说一个概念具有好几个内容。在索引词和演示词的情况中,塞恩斯伯里和泰认为它们在不同的语境下具有不同的内容。[24]

现在让我们把起源主义的理论应用于孪生地球思想实验,看看情况会如何。当两个奥斯卡在想“水是湿的”的时候,他们形成的是思想。塞恩斯伯里和泰认为思想是由原子概念的树状结构构成的,它的内容是原子概念内容的组合。像传统语义学一样,他们认为思想的内容是“与之相关的可能世界的集合”。[25]据此我们可以简单地将起源主义中思想的内容看作结构性原子概念所表述的可能事态。“水是湿的”这个思想主要有两个树状节点,一个是名称概念“水”,另一个是属性概念“湿”。在孪生地球思想实验中,“湿”的内容可以被看作是相同的,即“是湿的(being wet)”;但“水”的内容则不同。地球上的奥斯卡1所使用的“水”这个概念,其内容是,而孪生地球上的奥斯卡2所使用的“水”这个概念,其内容是XYZ。在起源主义的框架中,我们可以很容易地解释说,因为地球与孪生地球对“水”的起源使用不同——一个用它来指称,另一个用它来指称XYZ,因此它们不是同一个概念。从起源上说,它们是不同的东西。虽然两个奥斯卡心理状态是相同的,但它们使用的概念不同——概念使用的传递是外在的。由此,即使两个奥斯卡心理状态相同,他们的思想也可以具有不同的内容,其中并没有什么矛盾。

至此有人会提出质疑:如果像起源主义所说的,人们在思想时无需知道内容,那么问题不是依旧没有得到解决吗?但是起源主义者会说,既然自我知识是“对思想的思想”,而我们通过内省所获得的也是关于思想的知识,这样有什么不妥呢?自我知识对于外在的内容并没有发言权,但它可以获得一些内在的内容,即位于心智面前的表征。在塞恩斯伯里和泰那里,概念和思想就是表征了外部对象的东西,它们是一些心智语词。当我内省时,我就会看到这些心智语词。支持窄内容理论的人似乎是这样做的。[26]即便不知道外在的内容,我依然可以获得“窄内容”。由此,内在的内容与外在的内容被划分为两个不同层面的东西。当我“向内看”与“向外看”时所获得的内容甚至不是同一类型的。

倘若如此,我认为起源主义的理论无法解决自我知识与内容外在论的冲突。如果将内在词项看作心智的内容,那么起源主义者犯了和弗雷格一样的错误,即没有区分载体(vehicle)和内容(content)。[27]以感知为例。当我们通过视觉和触觉去感知一支钢笔的时候,感知的内容都是相同的,就是钢笔这个实在的对象。不同的是这个内容的载体。就像我们用火车和飞机运送同一批货物,其中的内容相同,但载体是不同的交通工具。在谈到表征对象时也是一样。虽然“长庚星”和“启明星”的内容都是金星,但这个内容是通过不同载体传递的。弗雷格的“把握涵义”,塞恩斯伯里和泰的原子概念都是载体,而不是内容。它们的内容应当是被表征的对象。呈现在心智面前的是内容而不是载体;载体只是我们获得内容的工具。如果我们承认自己是在用心智/脑表征世界,那么表征就是心智/脑的一部分。就像我拥有一颗肝脏并不意味着我能觉察到(aware of)它,拥有心智表征不意味着我们就能觉察到这些表征——我们不能觉察到自己的脑在怎样运作。我们所觉察到的是内容。关于心智表征本人将会另文作更详细的讨论。此处我们只需要看到,一旦心智表征像我们所说的那样不是呈现在心智面前的东西,窄内容就不复存在了。然而塞恩斯伯里和泰的理论也没有让我们进一步获得知道内容的方式。因此这样的做法依然是治标不治本的。

在这里我们要注意到的是,以K-P的方式将概念、语词、内容捆绑在一起很可能会致使窄内容出现,从而把问题带入困境。但塞恩斯伯里和泰的理论给我们的反面启示是,问题的关键是心智如何能获得外在的内容,而且其中心智表征与被表征对象之间的关系可能出错——就像在孪生地球思想实验中那样。虽然我们在表征外部世界,其表征的内容应当是相应的被表征者,但其中可能会出现错误表征的情况。尽管心智表征有一套规范,但由于种种原因,它犯错了,它错误表征了另一个对象或根本没有表征任何对象。于是有概念并不意味着有相应的内容,因为我们的载体可能承载的是空内容或者错误内容。这样的描述自然让我们想起了目的语义学(teleo-semantics)的错误表征理论。其中,我认为密立根的版本是最能清扫“感觉材料”、“窄内容”、“可能事态”等内在内容,直接将内容外在化的理论。

【注释】

[1].Gertler,B.Self-Knowledge[M].New York:Routledge,2001:pp.29~38.

[2].参阅笛卡尔:《第一哲学沉思集》,商务印书馆2009年版。

[3].Bonjour,L.and E.Sosa.Epistemic Justification:Internalism vs.Externalism,Foundations vs.Virtue[M]//Bonjour,L.A Version of Internalist Foundationalism.MA:Blackwell Publishing Ltd.,2003:pp.3~96.

[4].Armstrong,D.M.A Materialist Theory of the Mind[M].London:Routledge,1993:p.324.

[5].当然,有的哲学家,例如W.Lycan提出,既然低阶信念与高阶信念之间的关系是因果性的,那么我们就可以想象把一个人的低阶信念接到另一个人的高阶信念产生机制上。如果这样,第一人称权威性和可优先接入性就难以得到保障。但哲学家们对此持不同意见。有的认为,即使有这样的重新连线,另一个人得到的依然是关于“他自己的”知识。有的则认为,如果第一人称权威性受到挑战,那么S.Shoemaker提出的“自盲(self-blind)”就是可能的。而正如Shoemaker所说,理性存在者是不可能自盲的。

[6].Chalmers,D.J.(ed.)Philosophy of Mind:Classical and Contemporary Readings[C]//Brentano,F.The Distinction between Mental and Physical Phenomena.New York,Oxford:Oxford University Press,2002:pp.479~484.

[7].Millikan,R.G.Varieties of Meaning[M].MA:The MIT Press,2004:pp.63~64.

[8].由于现在存在着对意向性的自然主义解释,可以把意向性解释为实在的表征关系,因此我们特别将这种非实在的关系称作“布伦塔诺意向”。

[9].Crane,T.What is the Problem of Non-Existence?[J].Philosophia,2012,40:pp.417~434.

[10].后来经过内涵逻辑的发展,有人认为句子指称的是可能事态。这其实没有太大关系,因为这可以是整个句子的内涵决定了句子所指称的事态。另一方面,我们一样要通过可能事态与现实事态之间符合论式的对比来确定句子的真值。这里我们就使用最简单的弗雷格式语义学版本。

[11].Frege,G.Sense and Reference[J].The Philosophical Review,1948,Vol.57,No.3:pp.209~230.

[12].Fodor,J.A.Psychosemantics:The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind[M].Cambridge,MA:The MIT Press,1987.

[13].Kripke,S.A.Naming and Necessity[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1940.

[14].即将□(x=x)看作Fx带入(1)。

[15].Baillie,J.(ed.)Contemporary Analytic Philosophy[C]//Kripke,S.A.Identity and Necessity.New Jersey:Pear-son Education,Inc.,2003:p.388.

[16].Putnam,H.The Meaning of“Meaning”[J].Minnesota Studies in the Philosophy of Science,1975,7:p.139.

[17].Burge,T.Individualism and the Mental[J].Midwest Studies in Philosophy,1979,4(1):pp.73~122.

[18].McKinsey,M.Anti-Individualism and Privileged Access[J].Analysis,1991,51:p.12.

[19].Nuccetelli,S.(ed.)New Essays on Semantic Externalism and Self-Knowledge[C].Cambridge,MA:The MIT Press,2003.

[20].Sainsbury,R.M.and M.Tye.An Originalist Theory of Concepts[J].Proceedings of the Aristotelian Society Supplementary Volume,2011,85(1):pp.101~124.

[21][22] [23] [24] [25].Ibid.,p.107、111、118、113~115、109.

[26].任会明:《自我知识与窄内容》,浙江大学出版社2009年版。

[27].See Millikan,R.G.On Clear and Confused Ideas[M].Cambridge:Cambridge University Press,2000.Chapter 8 and Chapter 9.

(原载《浙江社会科学》2015年第10期,录入编辑:邓定)