广义论证研究([18])已表明:论证是人类的一种普遍的社会文化活动,如果仅囿于既有的形式逻辑学视角,我们将会不可避免地忽略掉论证研究中主体性、社会文化性、目的性和语境依赖性等重要特征。为了将这些因素重新纳入研究视野,我们有必要先对当下论证研究中最主要的三大进路(即逻辑学、修辞学和论辩术进路)进行简要梳理。尽管迥异的研究旨趣、论证分析与评价标准使之各自相对独立地发展为三个不同的学派:形式逻辑的视角旨在建立论证的“有效性”(validity)标准,修辞学的视角意在考察说服听众的“生效性”(effectiveness)条件,论辩术的视角则关注如何为“批判性论证”(critical argumentation)的条件做出解释。然而,三大进路各自侧重的研究方法又为彼此的相互借重提供了现实的可能性。因为,虽然修辞技巧能让说话者向听话者呈现观点,但修辞力本身也只保证了说服听众的雄辩性;尽管论辩术并不否认修辞学的雄辩功能,但它更强调如何对言语交际的过程做出程序性/阶段性的分析与评价,从而对其中的前提及推理进行考察——由此,通过论辩性框架,我们便可将逻辑视角下的推理模式应用到特定的论证结构中,且修辞的创造力也将得以被逻辑的裁定力所充分利用。

所以,我们有必要也有可能将论证研究的逻辑进路与论辩、修辞进路进行相互补充——尤其是在逻辑进路下借鉴后者的研究方法,并关注其究竟以何种方式将语境及社会性因素纳入分析与评价之中。接下来,本文将选取语用论辩术的理论视角,尝试对上述问题进行讨论。

1 概况

语用论辩术理论是当代论证研究之论辩性理论脉络中最具代表性的理论,它由凡·爱默伦(Frans H. van Eemeren)和荷罗顿道斯特(Rob Grootendorst)于1984年在[8]一书中正式提出。按照其发展脉络,语用论辩术理论又可分为标准理论和扩展理论。概而言之,标准的语用论辩术理论采用了论辩性框架,并主要关注论辩的合理性(dialectical reasonableness);2010年以降,扩展的语用论辩术理论一方面继续保持了论辩性的理论框架,另一方面又将修辞性视角纳入其中。因此,选取语用论辩术的理论视角,既有助于考察论辩进路的论证研究,又可兼顾修辞视角的分析与评价。

语用论辩术学派([14])对论证(argumentation)定义如下:

论证是一种言语的、社会的以及理性的活动,其目的是:通过提出一系列命题——使之证成/反驳立场中所表达的命题,从而使一个“理性的批评者”信服(convincing a reasonable critic)某个立场的可接受性。①

根据上述定义,论证被视为一种旨在解决理性参与者意见分歧的社会活动。在此需要澄清的是,语用论辩术学派对“论证”这一术语的指称采取了两种不同的用法:其一,从狭义的角度看,它仅包含参与者为证成(justify)或反驳(refute)某个作为立场(standpoint)的命题而表达的一系列命题;其二,从广义的角度看,它不仅包括为立场作辩护的那些命题,还包括了作为立场的命题本身。接下来,我们将在本节说明:语用论辩术视角下的论证分析是一种基于论辩性语篇层面的功能分析。较之于关注命题意义/真值的逻辑理论,语用论辩术理论关注的是言语行为在论辩性语篇中所起的作用与功能。换言之,语用论辩术视角下的论证研究关注的是语言的使用,而并非语言的意义。

1.1 从命题到言语行为

形式逻辑中,论证通常被界定为语句、陈述或命题的序列/集合,并呈现为“前提—结论”式结构。如[2]对论证定义如下:

从狭义上理解,论证仅仅是命题串(其中之一是论证的结论,其余则是前提)。

据此,我们可给出一例略作说明。例1:

命题1:所有人都是会死的。

命题3:苏格拉底是会死的。

以上的三个命题构成了一个论证。其中,命题1和命题2被看作是论证的前提,命题3则是论证的结论。在这一形式逻辑的视角下,直接构成论证的最小单位是命题(句子)。②

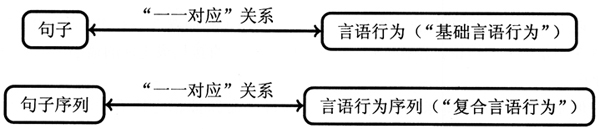

但是,在语用论辩术的视角下([8]),每个命题被相应地看作某个言语行为(speech act)。这也就意味着,作为语言单位的命题与作为功能单位的言语行为之间存在着“一一对应”的关系。而一个完整的言语行为/语言使用包含两个方面:行事(illocutions)和取效(perlocutions)。行事涉及言语行为的交际性方面,主要指说话者通过给出论证(arguing)从而使听话者达成理解;取效涉及言语行为的互动性方面,主要指说话者通过说服(convincing)从而使听话者表明其接受性(即使听话者表明接受或拒绝)。

进一步,基于塞尔(Searle)对言语行为的五种分类,语用论辩术学派根据是否有利于直接解决意见分歧这一标准,保留了对其中四类言语行为的考虑,即声明性(assertive)、指令性(directive)、表态性(comissive)及宣布性(declarative)言语行为③,而将表达性(expressive)言语行为排除在外。④

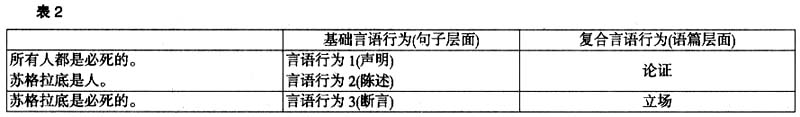

于是,在语用论辩术的视角下,每个命题被看作一个言语行为。即,例1中的命题1被分析为言语行为1(声明),命题2被分析为言语行为2(陈述),命题3被分析为言语行为3(断言)。详见表1:

1.2 论辩性语篇中的(语用)功能分析

语用论辩术学派认为:在交际中,语言使用者也同样能够区分/识别出比单个的言语行为更大的交际单位。而这些更大的交际单位则由若干句子组合而成(通常称为“句子序列”),即“复合言语行为”(complex speech act)。于是,复合言语行为也与句子序列之间也存在着“一一对应”的关系。⑤从而,作为一个“整体”的复合言语行为也便随之上升到一个更高的考察层面——即语篇层面(见图1)。

图1

另一方面,基于从交际性的角度对言语行为做出的五个分类(分别为建议、论辩、请求、告知和警告),语用论辩术学派将其研究限制于论辩性的言语行为上。换言之,跳出句子/命题的层面,语用论辩术学派不仅将其研究对象直接置于语篇的背景下,且限制于论辩性语篇(argumentative discourse)之中。而按照言语行为的结构(structure)和语用功能即可描述一个论辩性语篇。

其中,根据论证结构的复杂性差异,语用论辩术学派将论辩性语篇中的论证(argumentation)分为单个论证(single argumentation)和复合论证(complex argumentation)。单个论证指的是用以支撑立场的论证只有一个,且该论证通常包含一个明晰的前提和一个未表达的前提。复合论证指的是由两个或两个以上的单个论证构成的论证,根据其所含的单个论证之间关系的不同,复合论证又可分为多重型论证(multiple argumentation)、并列型论证(coordinative argumentation)和从属型论证(subordinative argumentation)。⑥

对于语用功能的分析,语用论辩术学派的主要思路是:将论证视为一种目的性活动,且由若干单个的言语行为构成的论辩性语篇分析中还包含了“分歧空间”(disagreement space)。换言之,针对某一命题,论辩双方各自持有不同的互动性目标(interactional purpose),从而持有不同的立场(即支持/反对某个命题)。为证成各自的立场,双方均会给出相应的论证。

因此,在论辩性语篇中,既有作为立场的言语行为,又有作为论证的言语行为。如,在1.1节的例1中,言语行为3为立场,言语行为l和言语行为2共同构成了证成该立场的论证(见表2)。而对立场与论证的界定,即是对语篇中每个言语行为不同的语用功能之区分。另一方面,对语用功能的区分,也须置于(作为一个整体的)论辩性语篇中方可进行。从这个意义上看,基于语用论辩视角的分析亦即是论辩性语篇中的语用功能分析。

1.3 言语行为在论辩性语篇中的意义

从形式逻辑的视角看,评价论证(由命题序列构成的句符串)的标准是有效性:一个论证是有效的,当且仅当其前提为真时结论不可能为假。换言之,形式逻辑基于命题的层面,从语义的角度考察每一个命题的真值,从而判断这些命题序列构成的论证是否有效。

从语用论辩术的视角看,评价论证(由若干言语行为构成的语篇)的标准是可靠性(soundness)⑦——即考察其是否有助于增加立场的可接受性,亦即考察它在何种程度上证成(或反驳)了立场所指的命题。一个论证是可靠的,须满足以下三个条件:第一,构成论证的每个陈述都必须是可接受的;第二,其中的推理必须是有效的;第三,所采取的“论证型式”(argument scheme)⑧必须适当且使用正确。可见,语用论辩理论基于由复合言语行为构成的语篇层面,从语用的角度考察构成论证的言语行为是否能为作为立场的言语行为起到辩护的功能。其中,对推理有效性的考察被置于更为广阔的语用框架之下。

由此观之,从形式逻辑视角到语用论辩术视角的论证研究,不仅体现了从语义到语用的视角转移,从基于命题层面到基于语篇层面的分析转移,也体现了从关注语言的意义到关注语言的使用之研究焦点变迁。关于语言的使用,本文将着重就用法惯例和使用规则两个方面作出评述(详见第2、3节),进而讨论在论证研究中社会性因素的介入。

而在论辩性语篇中的互动性层面对言语行为进行功能分析,我们便可以界定不同的立场及其相应的论证(见本文1.2部分)。根据不同的立场,我们又可以给其中的参与者指派不同的论辩“角色”(role),即主张者(protagonist)和反对者(antagonist)。由此,我们必须把论证看作是两个(或两个以上)语言使用者之间实现互动性过程的一部分,而不仅仅是单个语言使用者的推理产物。相反,如果论证仅仅被视为一个语言使用者的独白,那么也就无法说明论证总是旨在使另一个语言使用者接受某特定立场这一互动性目的。换言之,基于对两个(或两个以上)语言使用者的考察,主体性因素也被纳入论证研究的视野之中。更进一步,语用论辩术学派([12])认为:基于对互动性过程中主体性因素的分析,其社会化(socialization)的元理论原则也便随之得以实现。

对此,我们可以将新修辞学([3])进路下的“听众”(audience)与之略作比较。从新修辞学的视角看,听众被看作是普遍的、被动性的,而非具体的、主动的“参与者”。因此,新修辞学进路下的论证研究并不能被看作一种完全的社会性分析,而仅是一种“准社会性的”(quasi-social)处理方法。然而,语用论辩理论则给(新修辞学视野下的)“听众”指派了一个完全的、主动的参与者角色——即,将主张者和反对者共同列入论证的交际性及互动性分析之中。所以,基于语用论辩理论的论证研究,是一种完全的社会性研究。

2 惯例

语用论辩术学派不仅把论证看作一种语言使用行为,而且还进一步讨论了规范该使用行为的惯例(conventions)是什么。由此,用法惯例作为一种重要的社会性因素进入其分析与评价视野。

2.1 惯例的分类

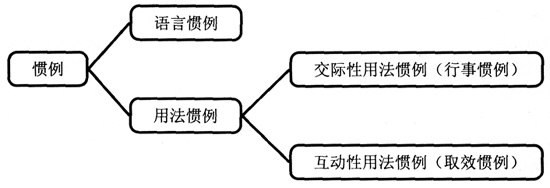

在作出惯例的定义之前,语用论辩术学派先给出如下假定:在某个社会群体中,各个交际者形成了一个大致相同的框架图,并且他们的交际和互动均发生于这个框架图中。继而,区分了两种不同类型的惯例,即语言惯例(conventions of language)和用法惯例(conventions of usage)。然后,根据言语行为的行事性质和取效性质,又相应地将用法惯例分为两种:分别为交际性用法惯例(communicative conventions of usage)和互动性用法惯例(interactional conventions of usage)。而交际性用法惯例又可称为“行事惯例”,互动性用法惯例又可称为“取效惯例”(见图2)。

由于语用论辩术学派关注的是语言的使用,而非语言的意义(见本文第1节讨论)。所以,在惯例这一问题上,他们集中考察的是用法惯例,而非语言惯例。其中,由于行事惯例较为直观且鲜有争议,故语用论辩术学派对其不作冗述。接下来,我们将对与说服有关的取效惯例予以评述。

图2

2.2 用法惯例、取效惯例

语用论辩术学派([8])认为:用法惯例指的是社会性惯例,它们由语言使用者构成的群体所共享,且和群体成员就规范性(regularity)所共同持有的期望(expectations)、现实规范(actual regularities)及其相关的准则(norms)有关。

某一语言用法惯例存在于语言使用者所构成的群体中,仅当:

(1)该群体成员(所使用)的语言显示了某种规则性,且这种规则性出现于严格描述的事例中;

(2)该群体的成员期望这些规则出现在那些(严格描述的)事例中;

(3)该群体的成员偏好于这些规则出现在那些(严格描述的)事例中,因为它们解决了交际或互动的问题。

其中,条件(1)表达了惯例的事实性,条件(3)表达了规范性,而条件(2)表达了社会性。如果只满足条件(1),那么“规则性”也就无非是个统计的事实;如果只满足条件(2),那么集体性期望便是毫无根据的;如果只满足条件(3),那么社会性的期望就始终是未实现的。如果均满足条件(1)和条件(2),但不满足条件(3),那么惯例就只是一种公认的“自然”特征;如果均满足条件(2)和条件(3),但不满足条件(1),那么惯例就只会是一种富于情绪化的想象;如果均满足条件(1)和条件(3),但不满足条件(2),那么惯例就仅仅是一种过于理想化的交际和互动。

要获得取效行为的信服性,不仅要求听话者理解说话者的行事行为(即听话者理解说话者所给出的论证),而且要求说话者所做的论证产生结果(即听话者接受或拒绝说话者所表达的观点)。而听话者对某特定观点采取的(接受或拒绝)态度,依赖于他所在的社会群体公认并使用的取效惯例。更进一步,取效惯例的确定,又依赖于该群体中论证型式的用法惯例。所以,对某社会群体中取效惯例的考察,须最终归结于对其中论证型式之惯例性的讨论。换言之,我们需要首先回答的问题便是:对某一论证型式,我们如何才能确定它是具有惯例性的?

对此,语用论辩术学派认为,该论证型式须满足上述定义所给出的三个条件——即须同时满足事实性、社会性及规范性。其中,是否满足条件(3)则依赖于语言使用者对论证型式之可靠性的判断。一方面,一个群体的语言使用者认为可靠的论证型式很可能被另一个群体的语言使用者视为谬误。这也就意味着,论证型式的问题解决能力是相对于不同的社会群体而言的。亦即,这两个群体的语言使用者采用了不同的合理性(rationality)概念。另一方面,论证型式的合理性须与该群体的成员对这一论证型式的用法惯例相联系。换言之,听话者是否信服某个论证,也就依赖于群体中论证型式的用法惯例。

3 讨论规则

在探讨规则问题之前,语用论辩术学派先对论证的可靠性标准作出了两种区分。第一种是不依赖于宏观语境(macro-context)的一般标准(general criteria),第二种则是依赖于宏观语境的特殊标准(specific criteria)。

在实现具体交际行为的宏观语境中,我们须将一般标准具体化,并用特殊标准修改/补充一般标准,从而更为细致地处理相关的宏观语境差异。值得注意的是,特殊标准会因交际行为的类型差异而有所不同。

根据两种不同的可靠性标准,语用论辩术学派给出了相应的讨论规则⑨,即一般规则(general rules)与特殊规则(specific roles)。根据可靠性的一般标准,他们界定了十条不依赖于宏观语境的一般规则;然后,根据具体的论辩性宏观语境,对一般规则进行修改或作出补充,从而得到相应的特殊规则。

3.1 一般规则

语用论辩术学派为批判性讨论(critical discussion)给出的十条一般规则([13])如下:

(1)自由规则:论辩双方均不得阻止对方提出立场或质疑其立场。

(2)举证责任规则:在对方要求时,提出立场的一方有义务为该立场作出辩护。

(3)立场规则:一方对立场的攻击必须与另一方切实提出的立场相关。

(4)相干规则:只有作出与立场相关的论证,这一立场才能得到辩护。

(5)未表达的前提规则:论辩双方均不得错误地呈现对方的未表达前提,也不能否认自己已含蓄给出的(未表达)前提。

(6)出发点规则:任何一方均不得错误地呈现或否定已(被双方)接受的出发点。

(7)论证型式规则:如果未通过正确使用恰当的论证型式(对立场)进行辩护,那么该立场就不能被视为得到了决定性的辩护。

(8)有效性规则:在论证中,推理必须是逻辑有效的;或者,通过明晰未表达的前提,使得论证中的推理是逻辑有效的。

(9)结束规则:失败的立场辩护必然导致主张者收回其立场,成功的立场辩护必然导致反对者收回其质疑。

(10)用法规则:论辩双方均不得使用含混不清的表达,且必须尽可能谨慎而准确地解释对方的陈述。

3.2 特殊规则

考虑如下案例:

甲、乙两人用英语玩拼字游戏,且双方均力求取胜。⑩某刻,甲声称他完成了一个单词。但乙怀疑甲所给的字母组合是否真的构成了一个英语单词。于是,甲采用了一个诉诸权威的论证来为其立场作辩护:“这是一个英语单词,因为它出现在英语词典中”。此时,甲所引用的权威即为英语词典。

对这一案例,我们可以先考察游戏开始之前双方在可靠性的特殊标准上所达成的共识,可区分为如下两种情况:

情况1:双方约定若干个字母组合在一起即可构成一个英语单词;

情况2:双方约定让某特定英语词典来判定所拼出的字母组合是否构成一个英语单词,即仅当某字母组合出现在该词典中,方可认为它是一个英语单词。

如果甲乙双方采取情况1中的特殊标准,那么诉诸权威(英语词典)的论证就不能被视为该语境下的一条特殊规则。因此,甲的论证就难以为其立场作出结论性的辩护。

如果甲乙双方采取情况2中的特殊标准,那么诉诸权威的论证就可以被视为该语境下的一条特殊规则。进一步,如果甲正确地引用了该词典的内容,那么他的论证就可以为其立场作出结论性的辩护。

可见,诉诸权威是否能被列为论辩双方的一条讨论规则(以及是否被看作一种谬误),依赖于双方在该宏观语境(即英语拼字游戏)中就可靠性的特殊标准所达成的约定/共识。亦即,如果满足上述情况2的条件,那么我们便可将诉诸权威补充为批判性讨论中的一条特殊规则;反之,则不能将其看作特殊规则。

类似地,如果要考察任给的一个陈述是否能被修改(或添加)为一条特殊的讨论规则,则须判断论辩双方在特定语境下是否能就可靠性的特殊标准达成共识。即,一个陈述能够作为批判性讨论中的一条特殊规则,当且仅当,在给定的(具体)论辩性宏观语境中,论辩双方已相应地就可靠性的特殊标准达成共识。

4 语境

在论证分析与评价的过程中,语用论辩术学派按照分步骤、细致化的方法,将语境因素逐步纳入其中。其主要思路如下:

论证分析/评价的首要步骤便是呈现一个完整的论证。然而,我们往往会遇到这样一种情况,即自然语言的表达中省略了某个作为前提的陈述。于是,为呈现一个完整的论证,我们必须添加某个未表达的(省略的)(11)前提。在此,我们面临的主要问题便是:

(1)我们为什么能够添加未表达的前提?

(2)我们又应如何确定未表达的前提?

首先,语用论辩术学派引入会话性语境因素(12)对这两个问题作出了初步的回答,同时也解决了标准的逻辑进路所面临的难题。但是,如果仅考虑会话性的语境因素也仍然是不充分的。为将语境因素细致化,语用论辩术学派又进一步结合具体的论辩性宏观语境,从而最终确定应如何添加未表达的前提。继而,在具体的宏观语境中,按照冲突阶段、开始阶段、论辩阶段及结论阶段的顺序,逐步分析论辩双方如何解决意见分歧。

4.1 不确定的会话性语境

为更为清晰地解释语用论辩术学派引入会话性语境因素对问题(1)、(2)作出回答的必要性,我们先简要介绍逻辑学家们如何采取标准的逻辑进路对其作出回应,并分析该回应存在的主要困难。

首先,标准的逻辑进路给出的一种回应是:可将带有未表达前提的论证看作一个省略三段论(enthymeme)。其中,省略三段论指的是加上一个或多个陈述(作为前提或结论)后便可以成为三段论的论证,它也可以被看作是省略了(或未表达)一个构成性陈述的三段论。([4])

由此,通过将未表达的前提纳入三段论的框架,逻辑学家们将一个看似无效的论证合理化了。于是,这里会随之产生的一个新的疑问便是:我们既可以认为这个论证是无效的然后直接拒斥结论,也可以采取一种更为合作的态度并假定说话者意指了比其明晰表达的更多内容(即含有未表达的前提),那么我们究竟应该选择哪种态度?对此,从标准的逻辑进路出发,一个理性的听话者会采取第二种态度。例如,雷舍尔(Rescher)认为重建一个完整的三段论还需要诉诸“宽容原则”(Principle of Charity),即听话者应尽可能地使论证有效并使其前提为真。但问题在于,宽容原则自身也无法解释为何听话者应对说话者的论证采取宽容的态度。

其次,并非所有的论证都可以被看作三段论。这也就意味着:在标准的逻辑进路下,当听话者试图去明晰一个未表达的前提时,他将会面临选择的问题——因为,在一系列逻辑系统(如命题逻辑、谓词逻辑、模态逻辑,等等)之间,他必须选择其中一种作为基本框架,从而将未表达的前提纳入其中。所以,此时选择何种框架便只能诉诸于听话者的直觉与偏好。

第三,较之于以上“技术性”问题,更为重要的是:在上述抽象框架中,双(多)主体的会话性语境(conversational context)因素以及(与论证内容、背景相关的)具体语境因素将被完全忽略,从而论证分析也只能是基于直觉/偏好的句符串分析。

可见,标准的逻辑进路既无法完满地解释自然语言的使用情况,也不符合论证分析的合理性要求。为此,语用论辩术学派提出了一种新的解决方案:首先,将未表达的前提仅视为语用层面的会话性问题,从而将(不确定的)会话性语境因素纳入考察:在此基础之上,结合具体的、确定的语境因素进行分析,并最终确定须加入的未表达前提。

为澄清会话性语境这一问题,语用论辩术学派将关于明晰未表达前提的考察直接应用于[1]一文中论述的会话行为。据此,他们假定了希望通过讨论来解决意见分歧的语言使用者会表现为理性的讨论者。因而,他们至少会遵守合作原则(co-operative principle)及其准则(13),并能由此得出结论——但这并没有解释听话者如何将其明晰化。若要进一步解释如何明晰未表达的前提,则需要把它看作“会话蕴含”(conversational implicature);而且,还需要把会话蕴含置于文本之中——于是,“有效性”的逻辑标准也被纳入其中。

而得到会话蕴含的困难在于:针对包含会话蕴含的情况,格赖斯(Grice)也只是表明了“遵守合作原则的说者不仅说了p,而且也蕴含了q”,但是,他并没表明听者如何得到q,而不是r,s,t,或者其它。

对于这一困难,不少研究者将其归结于四条会话准则([1])的模糊性,并尝试通过精确化的策略来改进格赖斯的会话理论。尽管语用论辩术学派并不否认这种改进的必要性,但他们同时也表明格赖斯的理论本身已足以解决明晰未表达的前提这一问题——所以,只须将其稍作扩展,使之能够指出明晰未表达的前提必须满足一定条件即可。

语用论辩术学派认为:加上一个未表达的前提,必须至少能使说话者的论证成为一个有效的论证,否则就违反了关联准则。但是,仅考虑“有效性”条件仍是不充分的。更重要的是,我们应考虑说话者如何为其立场辩护以及听话者如何判定说话者所作的辩护。对此,格赖斯的会话理论可以作出以下回应:遵守合作原则的说话者一定也会遵守会话准则。这也就意味着,加上一个未表达的前提,不仅能使说话者的论证有效(符合关联准则),而且符合量的准则和质的准则。因此,语用论辩术学派为明晰未表达的前提给出以下条件([8]):

(1)加上该明晰前提能使说话者的论证有效(由此可避免违反关联准则);

(2)该明晰前提必须是一个富有信息量的陈述(由此可避免违反量的准则);

(3)该明晰前提必须是说话者承诺的一部分(由此可避免违反质的准则)。

一方面,我们在此须注意区分两个不同的层面:语篇的语用会话层面(pragmatic conversational level)和演绎的逻辑语义层面(logical semantic level)。基于第一个层面的分析关注于论证(argumentation)中的复合言语行为及其解释方式,而基于第二个层面的分析则关注于复合言语行为中所表达的论证(argument)及其判断方式。(14)因此,唯有先确立起解释的语用会话层面,基于逻辑语义层面的论证重建才得以实现。

另一方面,我们通过这一方法便可以更为清晰地考虑会话性语境(包括言语的语境和非言语的语境)因素,而不同的会话性语境又通常会使听话者得到不同的未表达前提。

由于每个语言使用者通常会设想不同的语境,且这些语境往往可被赋予多种解释。所以,我们首先应限制语境因素以尽可能就此达成主体间的一致。此时,听话者应假定语境是不确定的(indeterminate)。听话者先要假定一个“中立的”语境(尽管实际上并不可能)——这一出发点确保了各个语言使用者达成主体间一致性的最大可能(从而避免了不必要的言语误解)。据此,结合之前考虑的三个条件,语用论辩术学派给出了明晰未表达前提的一般步骤([8]):

(

(

(

(

这样一来,不考虑具体的语境,我们便得到了一般意义上的会话蕴含。接下来,为得到确切的未表达前提,我们仍须纳入其它因素,尤其是确定的(determined)论辩性宏观语境。

4.2 确定的论辩性宏观语境

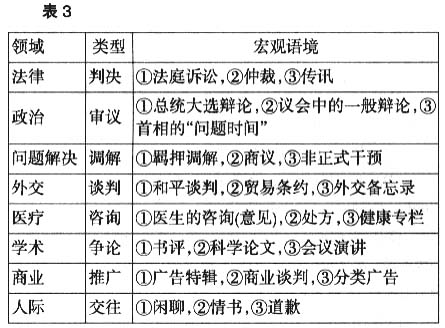

首先,从考虑最一般的语境出发,语用论辩术学派将交际行为置于八个不同的领域(分别为法律、政治、问题解决、外交、医疗、学术、商业及人际交往领域),继而列举出每个领域中最为典型的交际活动类型(genres of communicative activity)。(15)例如,在法律领域,判决型是最典型的交际活动类型;在政治领域,审议型则是最典型的交际活动类型。而每个交际活动类型又会出现于多种不同的宏观语境之中,如判决型交际性行为会出现于法庭诉讼、仲裁以及传讯等宏观语境,审议型交际性行为会出现于总统大选辩论、议会中的一般辩论以及首相的“问题时间”等宏观语境。关于对交际活动的领域、类型及宏观语境的划分,详见表3。(16)([15])

可见,从交际活动的领域到类型,再到确定的宏观语境,语用论辩术学派采取了一种逐步具体化的分析方法,进而实现了从一般语境到特定语境的描述性分析。

但是,如果仅作以上区分仍无法得到我们在4.1中所提及的“确定的宏观语境”。因为,表3中所列举的宏观语境不仅包含了本质上是论辩性的宏观语境和以论辩性为主的宏观语境(如议会中的论辩),还包括了并无任何论辩性特征的宏观语境(如广播里的新闻播报)。但是,显然只有前者才能列入论证研究的考察范围。至此,语用论辩术学派将语境因素最终限定为确定的论辩性宏观语境。

5 结语

概而言之,语用论辩术视角下的论证研究是一种以言语行为为最小单位,以两方论辩为基本框架,以是否解决意见分歧为研究目标的基于语篇层面的功能分析理论。而作为一种以功能分析为基本研究方法的论辩理论,它关注于语言的使用,而非语言的意义——在澄清了这一点以后,我们主要就规范语言使用的“用法惯例”展开讨论,即表明用法惯例是进入该学派论证研究视野的一种主要社会性因素。对此,语用论辩术学派又将用法惯例分为行事惯例和取效惯例,并着重就取效惯例展开讨论(即通过确证某特定群体中论证型式的惯例性来确定存在于该群体的取效惯例)。继而,根据是否依赖于语境的这条标准,区分了批判性讨论中的一般规则与特殊规则,由此将语境因素纳入讨论规则。最后,为重构一个完整论证,语用论辩术学派依次将不确定的会话性语境(即微观语境)和确定的宏观语境因素纳入其论证分析与评价之中。从论证研究的方法论层面看,语用论辩术学派为我们动态地分析/评价论辩性语篇提供了一个可施操作的功能性模型。在其模型中,一般的会话性语境因素、特定的社会性(宏观)语境因素以及主体性因素均会经由其语用维度的确立而得到适当的安放与介入。然而,由于该理论始终强调元方法的外在化(externalization),拒绝从认知或心理的层面进行论证研究,从而使得一切与“意义”、“心智”、“思想”(或“观念”)、“意图”等有关的内在化(internalization)因素均被阻隔在其研究视野之外——因为在他们看来,惟其如此,才能建立波普尔(Popper)意义上的客观知识(objective knowledge),也才会有“批判性讨论”可言。但是,当完全把这些内在化因素一一区隔在外时,我们又如何能做到切实地考察具体的现实语境?对此,我将在以后的文章中尝试澄清并作进一步的探讨。

【注释】

①信服某个立场的接受性包括接受或收回某个立场。

②本文无意涉及命题与句子的意义差异,而仅将二者看作具有同样句法结构的讨论对象。

③声明性言语行为(如声明、陈述、断言、假设和否认):说话者可藉此陈述言语行为中的命题内容;指令性言语行为(如要求、禁止、命令、建议、挑战等):说话者可藉此使听者去做/不做某事;表态性言语行为(如承诺、接受、赞同等):说话者可藉此承诺其本身去做/不做某事;宣布性言语行为(如定义、规范、放大、解释等):说话者可藉此创立某种特定的事态。

④因为表达性言语行为仅仅表达了情绪,而不会直接影响意见分歧的解决,所以将其排除在批判性讨论之外。

⑤值得注意的是,复合言语行为跟单个的句子之间并不存在“一一对应”关系。

⑥多重型论证包含若干个支持同一立场的单个论证,其中的每个论证都独立地支持立场(彼此之间并不互相依赖),且它们各自对立场的支持力度是等同的。在并列型论证中,所有单个论证合起来才能共同为一个立场做辩护,且并列型论证的各个组成部分在对立场的辩护上彼此互相依赖。从属型论证的主要特征是:对初始立场的辩护被逐层展开——即如果支持初始立场的论证无法自立,则须用另一个论证来支持它,且如果这一论证也仍须支持,那么又须加入一个更进一步的论证,如此以往,直至得到最后的辩护。

⑦语用论辩术学派所采用的“可靠性”概念,区别于逻辑学中的“可靠论证”。从逻辑学的视角看,一个论证是可靠论证,仅当:(1)该论证是有效的,(2)所有前提均为真。

⑧根据论证与立场之间的特定关系,语用论辩术学派区分了三种不同的论证型式,分别为征兆型论证型式(argument scheme for the symptomatic relation)、类比型论证型式(argument scheme for the relation of analogy)和因果型论证型式(argument scheme for a causal relation)。其一般形式如下:

a)征兆型论证型式:

y对x是适用的,因为z对x是适用的且x是y的征兆;

b)类比型论证型式:

y对x是适用的,因为y对z是适用的且z与x是可类比的;

c)因果型论证型式:

y对x是适用的,因为z对x是适用的且z引起结果y。

⑨语用论辩术学派将规则分为两类:一类是推理规则(reasoning rules),另一类是讨论规则(discussion rules),且着重于从解决意见分歧的角度对讨论规则作出界定。此外,值得一提的是,该学派在讨论规则这一问题上也呈现出“语境化”的发展过程。在1984年至2009年的文献中,他们仅将讨论规则限定为“十条用以解决意见分歧的讨论规则”,而并未作出一般规则与特殊规则的区分;而在2010年出版的[15]一书中,具体的宏观语境得到了更多的关注,且相应的特殊规则也随之进入了论证分析与评价视野。因此,本文谨就其2010年以降扩展理论中的讨论规则作出评述。

⑩在拼字游戏中,根据参与者完成单词的数量来计分,得分多的一方被认定为胜者。

(11)一般认为,说话者并未用语句明晰表达的论证要素也仍然会是论证中证成(或反驳)的一部分。从长期的术语惯例来看,它们通常被称为“压制的”或“不明言的”前提。由于语言使用者往往会不带误导性/欺骗性意图地使用它们,所以本文倾向于直接采用语用论辩术学派之“未表达的前提”这一术语。

(12)在语用论辩术学派的表述中,“会话性语境”往往又被称为“微观语境”。

(13)格赖斯的“合作原则”要求交际活动中的参与者须按照已接受的交际目的(或言语交际的定位)进行会话,它包括以下四条准则:

(1)量的准则:所说的话应满足且不超出交际所需的信息量;

(2)质的准则:不要说自己认为是假的或缺乏充分证据的话;

(3)关联准则:所说的话须相关;

(4)方式准则:所说的话须清晰、简洁、有序,避免晦涩、含混。

(14)关于“argumentation”和“argument”的区分,可参见[19]。

(15)某一领域可能会有多种交际活动类型,但其中的一种是典型的。此外,某种类型也可能会出现于多个领域。

(16)语用论辩术学派在对交际行为的领域、类型及宏观语境这三个方面所做的区分,是一种基于经验事实的描述性分析。所以,上述语境划分并不是穷尽无遗的。此外,各种宏观语境之间也会出现混合与交叉的情况,但结合交际行为的具体目标和惯例,我们仍然可以将各种宏观语境较为显著地区别开来。

【参考文献】

[1]P. Grice, 1975, "Logic and conversation", Syntax and Semantics III: Speech Acts, P. Cole and J. L. Morgan (eds.),

[2]A. G. Hamiltom, 1987, Logic for Mathematicians,

[3]C. Perelman and L. Olbrechts-Tyteca, 1971, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, 2nd ed., Notre Dame:

[4]N. Rescher, 1964, Introduction to Logic, 3rd pr.,

[5]J. R. Searle, 1965, "What is a speech act", reprinted in: The Philosophy of Language, J. R. Searle(ed.), 1971,

[6]J. R. Searle, 1975, "Indirect speech acts", Syntax and Semantics III: Speech Acts, E Cole and J. L. Morgan (eds.),

[7]J. R. Searle, 1975, "A taxonomy of illocutionary acts", Language, Mind and Knowledge, K. Gunderson (ed.),

[8]F. H. van Eemeren and R. Grootendorst, 1984, Speech Acts in Argumentative Discussions: A Theoretical Model for Analysis of Discussions Directed towards Solving Conflicts of Opinion,

[9]F. H. van Eemeren, R. Grootendorst and T. Kruiger, 1987, Handbook of Argumentation Theory: A Critical Survey of Classical Backgrounds and Modern Studies,

[10]F. H. van Eemeren and R. Grootendorst, 1992, Argumentation, Communication, and Fallacies: a Pragma-dialectical Perspective,

[11]F. H. van Eemeren, R. Grootendorst, S. Jackson and S. Jacobs, 1993, Reconstructing Argumentative Discourse,

[12]F. H. van Eemeren, R. Grootendorst, F. S. Henkemans, J. A. Blair, R. H. Johnson, E. C. W. Krabbe, D. N. Walton, C. A. Willard, J. Woods and D. Zarefsky, 1996, Fundamentals of Argumentation Theory: A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

[13]F. H. van Eemeren, R. Grootendorst and F. S. Henkemans, 2002, Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation,

[14]F. H. van Eemeren and R. Grootendorst, 2004, Systematic Theory of Argumentation: The Pragmadialectical Approach,

[15]F. H. van Eemeren, 2010, Strategic Maneuvering in Argumentative Discours: Extending the Pragma-dialectical Theory of Argumentation,

[16]J. W. Wenzel, 1992, "Perspectives on argument", Readings in Argumentation, W. L. Benoit, D. Hample and P. J. Benoit (eds.), pp. 121-144.

[17]鞠实儿,“逻辑学的问题与未来”,中国社会科学,2006年第6期,第49-54页。

[18]鞠实儿,“论逻辑的文化相对性——从民族志和历史学的观点看”,中国社会科学,2010年第1期,第35-47页。

[19]谢耘,“作为程序与属性的论辩术——析当代论证理论中‘论辩术’视角的差异解读”,逻辑学研究,2010年第3卷第4期,第85-96页。

[20]赵艺、熊明辉,“语用论辩学派的论证评价理论探析”,自然辩证法通讯,2007年第4期,第32-36页。

(原载《逻辑学研究》2012年4期。录入编辑:里德)