作者简介:杨雨 王国豫(复旦大学哲学学院、复旦大学科技伦理与人类未来研究院)

【摘要】植入式脑机接口对神经系统干预的不确定性,尤其是部分患者有可能出现难以认同自我或对自我感到陌生的疏离体验,引发了围绕植入式脑机接口的伦理争议。争议的焦点涉及三个层面:首先,患者的难以自我认同或疏离体验是否一定由植入式脑机接口所引发?其次,同一性的改变是否一定引发“同一性危机”?换言之,这种同一性的改变是不是医学的目的或患者所欲求的?最后,一旦发生了自我不能认同的“同一性危机”,相关的医疗决策冲突、责任归因难题应如何解决?系统梳理相关争议及其缘由,并对“同一性危机”本身进行诊断分析,有助于厘清植入式脑机接口同一性伦理议题未来的研究重点和走向。未来应该加强对“同一性危机”的稳健、系统的定性研究和定量研究,确立同一性变化的规范性标准,细化精神病理学的神经伦理学分析。更重要的是,要加强对患者术后的医疗和心理关怀,通过引导患者正确地看待和认识自己,最大限度地减少或降低植入式干预对患者可能造成的伤害。

【关键词】植入干预 植入式脑机接口 同一性 伦理争议

在过去十年里,通过整合低功耗记录、感应充电和无线通信技术,植入式脑机接口(Brain-Computer Interface,简称“BCI”)已在感觉运动功能恢复领域以及神经系统疾病治疗方面取得了显著进展。随着植入式BCI越来越多地应用于临床和实验治疗,该技术(例如深度脑刺激,简称“DBS”;颅内微电极列阵,简称“ICM”)正以其特有的神经干预特性影响着与个体思维或主体意识密切相关的自我特质。比如,一些患者在经历植入式治疗后会产生一种自我疏离(self-estrangement)感,存在类似“不再认识自己”或“我不再像我自己”的认同模糊现象。(参见Agid, et al., p.411)这意味着植入式BCI有可能会带来“迷失自我”的“同一性危机”(identity crises),进而引发一系列伦理问题。

目前,围绕植入式BCI所引发的同一性问题及其伦理争议已经引起广泛关注。2018年4月,美国国立卫生研究院“脑计划”(BRAIN Initiative)项目启动了第二阶段工作,其中就包括组建一个神经伦理学子工作组。该工作组的任务之一就是为“脑计划”绘制“神经伦理学路线图”(Neuroethics Roadmap)。2019年,工作组发布了《大脑计划与神经伦理学:促进和增强社会中神经科学的进步》的研究报告,其中明确指出了植入式BCI与人格、能动性和同一性等问题的关联性,并呼吁科学家和人文社会科学工作者对此开展跨学科合作交流。(参见BRAIN Initiative Neuroethics Subgroup,Ch.2)相较而言,国内针对该问题的研究尚未得到应有的重视。鉴于此,本文首先聚焦于植入式BCI所引发的自我疏离现象,并阐明“同一性危机”的现象及内容,重点剖析植入式BCI中“同一性危机”及其相关伦理困境和争议焦点。对植入式BCI引发的“同一性危机”本身进行诊断分析,有助于厘清植入式BCI同一性伦理议题未来的研究重点和走向,为进一步权衡和确定植入神经装置的道德风险提供借鉴与启示。

一、自我疏离体验与“同一性危机”

植入式BCI是一种通过手术嵌入大脑皮层的复杂神经技术系统,其技术原理是采用皮层内电极阵列来捕捉神经活动或激发对特定神经基质的精确刺激,随即将产生的神经元信号记录并传递给外部计算机设备,以此实现脑-机之间的双向连接。(参见Rosenfeld, et al., p.3574)目前,尽管植入式BCI已在医学治疗领域取得显著成效,但也有越来越多的证据表明,这一技术会潜在地影响甚至改变个体的情绪、认知、行为或性格,从而对患者造成一定的心理创伤。一些患者在植入式BCI的临床治疗和实验性测试中表现出诸如性欲亢进、轻躁狂、冲动控制障碍等术后症状(参见李磊、王国豫,第111页);部分患者感受到了强烈的非自主感和他律感,表示自己难以适应BCI嵌入后的身体;更有甚者将自己描述为“电子娃娃”,认为脑内的神经装置似乎成了他们思想、欲望和行动的主要源泉,使得其无法自主表达意愿。(参见Schüpbach, et al., p.1813)这表明,植入式BCI在某种程度上会模糊患者的自我与非我的边界,进而使患者产生一种难以认同自我或对自我感到陌生的疏离体验。

上述自我疏离体验反映出患者在经历植入式治疗后人格、情绪和行为上的异样表现和巨大反差,因而也引发了有关BCI可能会改变个体同一性的相关讨论(参见Gilbert, pp.107-108),即“我是同一个人,还是成为了另外一个人?”(肖峰,第28页),甚至有学者担忧由此引发所谓的“同一性危机”。加拿大生物伦理学家格兰农(W.Glannon)就曾对此发出警告,认为植入干预治疗可能会“改变一系列对思想、个性和行为至关重要的精神状态……破坏构成自我的心理属性的完整性和连续性,以及作为同一个人在时间中持续存在的经验”(Glannon, 2009, p.289)。

然而,患者难以自我认同的疏离体验是否一定是由植入式BCI所引发的?事实上,自我疏离体验在日常生活中并不少见。比如失恋、失业或亲人离世都有可能给个体带来行为能力和心理状态的改变,导致个体产生“我感觉不再像我自己”的陌生体验。而且,目前也没有直接证据表明,植入式BCI会对患者的个体同一性造成直接影响。(参见Gilbert, Cook, et al., p.92)更重要的是,即便植入式BCI导致患者的个体同一性发生了变化,它是否就一定会引发“同一性危机”呢?实际上,并非所有个体的同一性变化都可被视为“同一性危机”。因为倘若对同一性概念作出规范性理解,那么关于同一性的形而上学标准可同时从量和质两方面去观察。而且当从量上去观察时,还有量级的选择问题。(参见高新民、卢锐,第33页)鉴于此,对本真性(authenticity)和疏离感(alienation)的概念区分可以对“同一性危机”作出更有效的说明。区别于“我感觉不再像我自己”的疏离感,本真性则表达了一种“我感觉像我自己”的自我认同和归属。对于一些接受DBS治疗的患者,倘若他们在治疗中找到了更为理想化的自我,而且这种“更好的”自我是他们所期待的,那么这种自我状态就会被认同并接纳为“真实自我”。一个“真实自我”包括发现和表达个体行为的本质和她/他的核心个性特征。神经科技引起的变化可以被认为是真实的,只要这种变化没有改变患者的内在价值体系,并且得到主体的认同。(参见Fei, p.9)反之,如果治疗后的自我不符合患者的价值体系或主观期待,那么就会丧失对本真性自我的归属和认同,从而对个体同一性造成严重威胁。就此而言,本真性和疏离感是一种包含重要规范维度的体验:我们体验到的本真性是我们应该努力争取的东西,而疏离感是我们应该避免的东西。(参见Kraemer, p.485)

显然,植入式BCI在何种程度上融入了患者的自我意识,它又在何种程度上引发了个体同一性改变抑或“同一性危机”等问题,还有待神经科学、心理学和哲学的多维度探讨。尽管“个体同一性是一个动态概念,它不断随着时间和经历而变化发展”(Fei, p.4),但对于那些感觉同一性改变并由此影响到个体生活和行为的患者而言,植入式BCI所引发的一系列与同一性相关的伦理问题依旧值得重视。

二、“同一性危机”下的伦理困境

在神经伦理学中,“外来物(生物或技术)侵入大脑会导致人格改变,并可能丧失个体同一性”这种观点是普遍存在、也是被反复强调的。(参见Gilbert, Viaña, et al., p.1)目前,围绕植入式BCI所引发的“同一性危机”的相关伦理争议至少涉及以下三个方面。

1.PIAAAS问题

围绕植入式BCI的伦理讨论,首先聚焦于所谓的PIAAAS,即对人格、同一性、能动性、自主性、本真性和自我(personality, identity, agency, autonomy, authenticity, self,简称“PIAAAS”)造成影响的不确定性问题。尽管植入式BCI只是通过内植的神经刺激装置来权衡调节患者某个区域的大脑活动和神经回路,然而由于其背后大脑干预或神经介导的技术特性,仍有可能对个体造成异己感、失控感和自主决策脆弱等重大影响,继而引发人们对这一技术是否应该应用的伦理质疑。以DBS技术为例,作为美国食品及药物管理局(FDA)官方批准用于治疗运动障碍的植入式技术之一,DBS能够通过脑深部植入刺激器来探测和调节功能失调的神经回路中的关键节点,以此调节神经放电模式和控制临床症状。通过对DBS治疗患者的术后回访研究显示,部分患者出现了诸如抑郁、焦虑、健忘以及性欲亢进等心理和神经的副作用表现,更有甚者出现了人格特征的改变——由原来儒雅随和的谦谦君子形象变为一种易暴怒易狂躁的冲动性人格。(参见Christen, et al., pp.38-39)在2019年的实证研究中,吉尔伯特(F.Gilbert)通过现象学透镜对6名自愿植入BCI设备的患者进行了半结构式访谈。访谈主题围绕“对植入式BCI引发的自我改变的看法”,可以汇总为如下几类:(1)慢性癫痫患者的主观经验;(2)植入式BCI诱发的控制感的主观感知;(3)植入式BCI对自我意识影响的主观感受。调查结果显示,一方面,植入式BCI可以积极增强患者的自我意识和控制感;另一方面,植入式BCI也会引发患者剧烈的痛苦、失控感和患者自我同一性的破裂,甚至可能由于无法忍受这一改变和失控现象而要求撤回植入装置。(参见Gilbert, Goddard, et al., p.100)虽然植入式BCI对患者造成的影响是否积极取决于植入设备是如何干预大脑活动、调整脑神经回路以及如何影响患者对植入物的心理接受能力与接受程度,但其后果的不确定性甚至可能对患者造成身体与精神上的伤害,这使得植入式BCI的应用一直在伦理争议中缓慢推进。

2.责任归因难题

一旦植入式BCI应用发生了自我不能认同的“同一性危机”,就会引发责任归属困境。因为当对个体既往行为追溯责任时,人们通常认为“我只对自己做过的事情负责”,即使得t2时刻的Y承担t1时刻的X行为后果的,正是Y认同X为同一个自我——我为过去的自我行为负责。这似乎表明,道德责任预设了个体同一。(参见Shoemaker)然而,这种归责形式在植入式BCI治疗患者产生“同一性危机”后并不适用。比如,部分抑郁症和强迫症患者在DBS治疗后会产生躁狂症,并进一步引发赌博、酗酒和过度消费等行为。然而这些患者并不认为此类活动是自身意愿的结果,而是脑内的植入装置影响了他们的自我意识:“我活在遥控之下”,“我感觉自己像个机器人”,“我的行动都是这个设备带给我的”,等等。(参见Bluhm, et al., p.290)在上述访谈结果中,患者将治疗后产生的副作用归因于大脑中电极的存在,认为一系列负面行为的出现也并非源于行为者的意图或信念,而是脑内设备直接操纵的结果。在2017年全球神经伦理学峰会上有人曾发表一个典型案例,一位名为杰瑞的患者因DBS介入治疗导致性行为异常,最终性侵少女进而引发法律责任争议。(参见李磊、王国豫,第11页)这里谈及的责任归因问题可能涉及多方面考量。其一,可归结于患者意图和植入式BCI解码或操作之间的不匹配性。比如,(1)患者可能未能产生预期的大脑信号(如在想象运动任务中出错);(2)适当的大脑信号可能被BCI错误地测量或分类;(3)智能设备可能以不当方式接管了控制权;(4)智能设备接管控制权可能是合理的,但产生的行为却是错误的。(参见Haselager, p.410)其二,可归结于植入式治疗对患者个体同一性造成的冲击。BCI的植入介导重新定义了主体在认知、思考和决策等方面的相关能力水平,认知结构的再整合可能会破坏心理属性的统合性和连续性,而患者正是在这些心理属性的基础上体验到自己在空间和时间上的持续性,如此就会造成患者对先前自我身份及其行为的不认同,模糊患者对诸如“我还是我吗”、“这是我做的吗”之类行为主体的理解和立场。其三,当患者长期处于“病态自我状态”,她/他可能会逐渐认同病态自我的心理状态,因而难以适应无症状现象——这也被称为“正常负担”(burden of normality)——并导致术后医源性损害。以上种种均可能导致患者对既往负面行为的不认同,也使得相应的归责问题变得异常复杂。一旦出现类似杰瑞的情况,究竟应该由医生还是患者,抑或植入式设备承担责任呢?

3.医疗决策冲突

尊重自主性是医学伦理学的基本原则,然而人们对于“患有疑难性神经疾病和精神障碍的患者是否拥有作出医疗决策的能力”这一点,却一直充满争议。在讨论植入式BCI患者的“同一性危机”伴随而来的决策有效性方面也同样存在这个问题。如前所述,植入式BCI治疗可能会给患者带来情绪状态、人格特征和行为模式上的改变,继而使得患者的医疗决策出现前后冲突。以预先指示为例,预先指示是指患者在尚具有决策能力的情况下对未来医疗护理方式的一种选择。这种选择通常被视为扩大患者自主权的一种方式,对患者如何评价自己的整个生命起着重要作用。比如,当一个人不再拥有自主决策能力时,她/他能够通过“拒绝心肺复苏术”的预先指示来确保先前的治疗意愿得到尊重。然而,布坎南(A.Buchanan)和布罗克(D.Brock)曾对此提出疑问:“预先指示只有在发布指令的人和指令将适用的人是同一个人时才具有道德权威;但是,能够启用预先指示的往往是那些不具备个体同一性的必要条件之一的情况。”(Buchanan and Brock, p.155)这表明,自我同一性冲击可能会使得预先指示的道德力量遭到严重破坏,而将其置于植入式BCI的情景下考虑则更为复杂。首先,t1时刻预先指示的制定者是否已处于植入式BCI治疗过程中,是否处于缺省治疗状态(default therapeutic state),是否因处于电刺激的潜在影响中而丧失了决策的自主性与有效性?其次,t2时刻预先指示的适用者是否认同处于t1时刻的自己及其决策?如果不认同,预先指示的有效性该如何抉择?最后,如果植入式BCI治疗后患者出现人格改变现象,并作出与先前价值观完全相悖的医疗选择,医生及患者家属应当如何衡量患者的先前决策的有效性?

对以上植入式BCI引发的种种伦理困境的解答,最终都指向了一个核心问题,即植入患者术后的自我、人格、本真性、自主性等方面的变化是否应该被理解为个体同一性的变化。换言之,植入式BCI究竟能否被理解为影响患者自我同一性的原因。这种对植入技术与患者术后疏离现象二者因果关联的质疑和担忧直接导致了“同一性危机”议题本身的摇摇欲坠。关于这点,在下一节中会有更详尽的展现。

三、“同一性危机”的“泡沫”

如前所述,基于已发表数据的有限性和模糊性,以及目前学界对“同一性危机”议题的迅速反应和火热讨论,一些学者对此提出疑问:是否存在一个投机性的神经伦理学“泡沫”,致使人们对人格改变及相关问题的关注比实际发生的频率和程度更高。(参见Gilbert, Viaña, et al., p.1)植入式BCI究竟是否造成了“同一性危机”?危机本身能否得到辩护?本节将聚焦于这两个问题,首先对“同一性危机”争议本身进行溯源分析,在此基础上尝试厘清争议背后的破题关键,即对自我理论模型和相关同一性标准的界定与区分。

1.是否存在“同一性危机”

一些学者对植入式神经干预技术是否过分夸大了问题现象及其后果提出质疑,这种担忧主要源于以下几点考量。

第一,研究结论与实证调查数据的冲突。通过直接观察门诊和对12名患者及其看护者进行深入访谈,豪瑟曼(T.Haeusermann)及其团队声称并没有足够的证据支撑这种“同一性担忧”。调查显示,无论是在患者大脑中长期植入电子设备,还是通过神经刺激调节大脑功能,都没有改变患者的自我认知,也没有改变家庭成员和周围其他人对患者的看法。相反,之所以造成患者人格和自我认知的变化是由于疾病和其他药物治疗。(参见Haeusermann, et al., p.38)哈里兹(G.M. Hariz)对采取DBS刺激治疗原发性肌张力障碍的30名患者作了质性研究,针对患者的主观体验的采访结果显示,患者觉得他们“体内仍然是同一个人,但拥有新的能力和另一种外貌”(Hariz, et al., p.2103)。吉尔伯特等人则从语义角度作出反驳并指出,许多神经伦理学家和哲学家经常错误地引用、翻译或误解患者的口头阐述或文章的语境表达。比如,相当一部分学者将一名植入治疗的法国女患者的术后采访中的表述“我感觉像一个电动娃娃”(Schüpbach, et al., p.1813)错误引用为“我是一个电动娃娃”(Agid, et al., p.412)。尽管“我感觉”与“我是”表面看来仅有微弱差异,吉尔伯特等人依旧提出严厉警告:“从本体论角度而言,一个人有权对‘我感觉像一个电动娃娃’这句话的哲学结论提出强烈质疑和争议,因为它可能并不包含与‘我是一个电动娃娃’这句引语相同的哲学观点(后者可能涉及精神病发作,而前者可能仅代表一个俏皮和情绪化的评论)。”(Gilbert, Viaña, et al., p.4)

第二,神经干预技术与PIAAAS变化的复杂性因果关联。患者的“同一性危机”是由植入式BCI干预刺激直接诱发的还是间接影响的?吉尔伯特及其团队将“DBS”和“PIAAAS”[1]作为关键检索词汇进行文献统计,重点考察涉及一手原始研究的文献,其目的是检验DBS是否确实潜在引起PIAAAS变化。通过对1535篇文章进行筛选,他们发现仅有64篇涉及(至少1名)接受心理测试、咨询或访谈的患者临床报告的文献,其中47篇不涉及DBS对PIAAAS的直接评述,13篇是边缘或单个案例研究,只有8项无对照组的研究可被视为直接证据。而一般而言,“在缺乏控制组的情况下,很难评估结果和确定所观察到影响的原因”(同上, p.3)。在目前所有针对“同一性危机”的神经伦理学讨论中,大部分患者并没有区分自我疏离体验和神经干预技术的刺激作用参数。这不免让人担忧,如果断言神经干预技术与“同一性危机”存在直接因果联系,是否会导致忽视其他有可能间接影响PIAAAS的因素和方式?已有学者就此表示,自我疏离现象的患病率和发病率可能并不完全与特定的DBS靶点或刺激参数相关,而应被视为手术和电刺激过程中电极插入的神经和神经胶质效应、药物治疗的调整以及疾病的自然进展相互作用的结果。(参见Gilbert, Goddard, et al., p.106)

第三,“同一性危机”的相关伦理后果被过分夸大。部分学者承认植入式BCI对患者造成了心理连续性和精神健全(mental integrity)等权利的侵犯,但否认造成了个体的“同一性危机”。在他们看来,患者在治疗和术后康复过程中表现出的自我疏离现象大致源于两个方面。一方面,可能是患者其他症状掩盖的既有精神症状被“揭露”的结果。比如,一位帕金森病患者在采取植入式BCI治疗前已经患有神经错乱和精神萎靡的精神障碍,但一直以来被帕金森病的静止性震颤、行动迟缓与肌强直等症状所掩盖。植入式BCI的介导治疗有效地控制了帕金森病症状,因而该患者精神症状的失代偿得以显现,并造成了“同一性危机”的假象。另一方面,则可能表现为患者在社会融合方面遇到困难。(参见Gilbert, Viaña, et al., p.4; Schüpbach, et al., p.1815)据报道,一名女记者曾迫切地渴望借助DBS帮助自己回归生活,然而在接受治疗后,她由于突然失去与病魔作斗争的目标而丧失了回归工作、家庭和生活的热情和动力。她这样描述自己的变化:“现在我感觉自己像台机器,我失去了激情。我再也认不出自己了。”(Schüpbach, et al., p.1812)阿吉德(Y.Agid)等将此总结为患者病理学方面的突然改善,使患者从严重残疾状态突然转变为理论上恢复正常生活能力的状态,而“我们的手术患者所经历的社会融合困难似乎更有可能不是直接来自患者个性的改变,而是间接来自重新融入社会、家庭和职业环境的困难”(Agid, et al., p.413)。

2.如何走出“同一性危机”的困境

在笔者看来,导致争议产生的根本原因在于现有研究难以证明神经干预技术与“同一性危机”二者之间的因果关联。而实际上,神经干预技术对患者自我同一性的影响不仅取决于该技术的破坏潜力,更是直接地受制于患者本身对自我理论模型和相关同一性标准的理解。比如,从具身进路出发,如果患者将植入式设备纳入身体图式中,一旦患者不再将电子设备视为他物或外部力量,而将植入式设备视为自我身体的一部分,那么,术后的自我疏离感就会大大减少,植入式设备所带来的同一性冲击将在某种程度上被极大地削弱。从这个角度而言,植入式BCI是否会带来自我“同一性危机”的关键在于患者是否认同植入式设备成为自身理论模型中的一部分。既然“同一性危机”与自我理论模型息息相关,问题的关键就在于:第一,植入式BCI会对何种自我理论模型造成影响?第二,相关的同一性标准是什么?

荷兰医学伦理学专家舍默尔(M.Schermer)曾指出,对数值同一性和叙事同一性的有效区分可以作为一个有用的分析工具。(参见Schermer, p.2)如果说叙事同一性强调个体独特自传的特征与经历构成,回答的是“什么样的本质特征使一个人成为她/他自己”的特征性问题(characterization question),那么数值同一性则强调同一个体的身体或心理标准(记忆的、自传的)或一系列核心特征定义,回答的是“我如何作为同一自我跨越时间而存在”的再确认问题(re-identification question)。(参见李磊、王国豫,第112页)普夫(J.Pugh)进一步区分了这两种同一性标准,认为数值同一性涉及的是持续存在的东西,叙事同一性则涉及更广泛意义上的认同,即一个人是谁。(参见Pugh, p.1662)在普夫看来,如果神经植入真的会威胁到个体同一性,那么它对叙事同一性的威胁可能要远高于对数值同一性的威胁。换言之,即便植入式BCI确实会造成个体的情绪、认知、心理或神经性损害,但这种损害并不能改变维持个体持续存在的物理基础,无法在形而上层面使个体成为截然不同的实体。因此,植入式BCI不太可能对数值同一性构成威胁。

更多学者赞同植入式BCI会对叙事同一性造成威胁,具体可概括为以下两点:其一,自我叙事的连贯性被破坏;其二,神经干预取代了知情和理性选择,或者破坏了叙事的自我修正,从而威胁到自主性和能动性。(参见Leuenberger, p.492)这种考虑正是基于谢特曼(M.Schechtman)的“叙事自我构成观”(narrative self-constitution view),即将人视为天生的故事叙说者,故事叙述过程就是自我的建构过程。在自我叙说的过程中,分散的故事逐渐串联为一个有中心和同一性的系统,从而使得个体的行为经验和生活获得意义,个体也获得稳定的自我感与同一感。换言之,自我通过将其零碎的生活经验整合成一个内化的、不断发展的自我故事,并在自传式叙事中逐渐形成自我的同一性。(参见Schechtman,pp.136-137)因此,对于一些患者而言,即便植入式BCI并没有影响患者的PIAAAS变化,但由于患者没有足够的资源来讲述、整合或建构自我故事,其叙事同一性仍然会受到一定的影响。

总而言之,在目前的神经伦理学文献中,学者们对于如何快速整合并界定植入式BCI所造成的“同一性危机”或自我疏离现象,如何充分描述(植入干预造成的)“同一性危机”与自我理论模型之间的关系尚未达成共识。在笔者看来,基于不同的同一性概念和自我理论模型,神经干预技术对同一性的影响程度和维度就会有所不同。因此,如何针对不同的自我理论模型及其同一性标准作出有效澄清与区分,在这场哲学辩论中极富研究意义。

四、未来研究的重点和走向

能否在植入式BCI与同一性变化之间建立因果的常态联系尚存争议。这不仅取决于对“人格”“自我”“同一性”等相关概念的界定与区分,也受限于对植入式BCI在临床医学上的实证研究和定性考察。结合以上研究现状,本文认为未来与植入式BCI相关的同一性议题的研究重点和方向,可以从描述性和规范性等方面展开。

首先,追踪PIAAAS变化的实证研究进展。所有针对患者术后PIAAAS的变化都应当基于实证性的实验数据,而并非“未经证实的推测性假设”。(参见Gilbert, Viaña, et al., p.1)结合前文所述,目前针对植入式BCI与同一性的讨论普遍存在以下问题。第一,大部分已发表的研究报告并未涉及第一手原始研究文献,而已涵盖的研究报告则大多涉及边缘文献或个别案例,数据的模糊和稀缺问题使得研究结论的有效性有待考量。第二,患者的个体差异、病史、药物治疗等诸多因素的掺杂,使得植入干预技术与患者PIAAAS变化的因果关系尚未得到确切推定。第三,已有的研究报告对于“同一性危机”的研究结论相互冲突,甚至针对同一种临床症状表现最终作出截然相反的论断。基于以上原因,未来有必要加强针对“同一性危机”的稳健、系统的实证研究。一方面,应当积极捕捉并记录患者的临床表现和术后进展,可借助大数据技术和统计学相关方法,对患者的术后随访数据进行整合和分析,结合统计分析结果和追踪调研结果,深入挖掘患者术前与术后数据中的关联性和规律性,为“同一性危机”的预防和化解提供更精准的参考和支持;另一方面,也要注意开展对与植入式BCI手术相关的不同主体(包括患者、家属、临床医生甚至技术开发人员)的调研,可以采取焦点小组、半结构化访谈、调研问卷等方法,将患者的疾病史、疾病类型、疾病轻重程度、刺激作用参数、刺激靶点选择等技术参数,以及患者术前认知能力、人格特征、性格倾向等因素作为研究的重要变量和指标,以便找到植入式BCI与PIAAAS变化的术后发生率的相关性关系的可靠证据。

其次,重新确立同一性变化的规范标准,尤其有必要对“同一性”在概念层面的内涵和外延进行深度分析,区分心理学、临床医学和哲学等不同学科领域内“同一性”概念的层次与结构。在心理学层面,重点关注自述经历自我同一性危机的患者在心理健康、人际关系和社会适应等方面存在的问题,聚焦同一性在个体的心理状态、生活阶段和社会功能中所扮演的重要角色。在临床医学层面,确立测量患者术后经验的量化标准,包括但不限于分析(自述经历自我同一性危机的)患者存在的手术进展中的认知、心理和社会功能评定量表,现象层面的某种共性体验及其特征,以及与植入式BCI的相关联程度。对此可以参考相关学者的建议,比如采取半闭环或咨询式植入BCI设备以便随时切换其开关机状态,并且剔除(诸如药物、潜在的障碍、性别、年龄等)不相关因素来衡量植入式BCI与同一性间的因果关系。(参见Gilbert and Smith, p.156)在哲学层面,追问同一性的本质,合理架构个体同一性变化的规范性意义框架,比如究竟是关注变化过程、变化内容,还是变化过程与变化内容并重?谢特曼的“叙事自我构成观”倾向于关注变化过程,认为我们应当注意那些没有被纳入个人自我叙述的变化(参见Schechtman,p.137);维特(K.Witt)等人的“核心-外围”模型(core-periphery model)侧重于关注变化内容,认为作为理解行为者其他态度的基础功能的核心态度尤为值得关注(参见Witt, et al., p.506);也有学者认为变化过程与变化内容同样重要,比如普夫的双基础框架(dual-basis framework)同时囊括了本质主义概念(essentialist notion)和存在主义概念(existentialist notion),个体既可以认定自身特征中的哪些元素是稳定的,也可以选择这些稳定元素中有哪些元素是逐渐突出或淡化的。(参见Pugh, p.1667)根据不同的同一性概念结构,个体同一性变化的规范性意义也会有所不同。

最后,细化精神病理学的神经伦理学分析。依据精神病理学中(与病理成因和病理机制相关)的神经机制分析分门别类地讨论植入式BCI与同一性变化的关系,研究结论可能会有所不同。普夫及其团队就曾指出,自主性和本真性的影响在很大程度上取决于神经干预技术对患者治疗所采纳的不同(神经)机制。(参见Pugh, et al., p.32)以神经性厌食症为例,这种疾病主要表现为进食障碍,通常会伴随极端节食、过度锻炼以及严重的身材焦虑。假如专家学者将厌食症视为一种伴随强迫性欲望的异常控制感障碍,那么只需对患者脑内负责控制强迫行为的皮质纹状体丘脑回路(cortico-striatal thalamic circuit)进行刺激就能够改善患者对强迫行为的控制感;而如果将厌食症视为一种情绪处理障碍,那么相应地BCI刺激将会集中在与情绪状态调节相关的大脑区域,比如胼胝体扣带回(subcallosal cingulate)。前者并不会对自主性和本真性造成影响,后者则在一定程度上大大提升了两者之间的影响度占比。因此,具有不同病理成因的患者,或根据病理机制接受不同脑区和不同参数刺激的患者,对BCI治疗的反应很可能不尽相同。由此看来,如何进一步梳理并区分患者疾病的精神病理学,如何细化并锚定相关的神经伦理学分析,将会成为另一个研究重点。

余论

个体同一性问题之所以众说纷纭而难以达成共识,其原因在于个体同一性不是某一个单一的问题,而是“诸多子问题联系在一起的问题域或问题群”(费多益,第105页)。植入式BCI或许在脑神经回路层面提供了很好的控制思路,但这种对神经元功能的掌握在多大程度上影响着患者在心理层面的自我控制感和自我同一感仍然是未知数。(参见Gilbert, Cook, et al., p.84; Glannon, 2016, p.2)因此,针对植入式BCI引发的“同一性改变”的风险评估与医疗监管应当得到进一步研究与区分。

对于部分患有严重精神疾病的患者,同一性改变不仅是必要的,甚至是他们采取侵入干预治疗的首要目的。(参见王国豫等,第38页)这是由于同一性改变是一个深刻的个体发展过程,在很大程度上推动着人们对本真自我的探索。在这一过程中,患者摆脱了既往“病态自我”的桎梏,通过对自我理解的不断修正和融贯统合,逐步建构出对真我(true self)的认同感和信念感。从这个角度而言,植入式BCI所造成的同一性改变并不能构成“同一性危机”,而是可以帮助患者实现理想化自我的必要医疗手段。

需要重点关注的群体则是那些通过植入式BCI完成了自我功能性修复,却诱发了难以认同自我和疏离体验的“同一性危机”患者。植入式BCI的发展目前还伴随着很大的技术不确定性,对采取植入式BCI治疗的患者而言,他们不仅要面临潜在的神经系统风险(如感染、出血等),还需应对刺激靶点的精细调试、长期住院治疗、抗菌素及其他药物使用等干预措施带来的重大心理负担。对于这部分患者,一方面,我们应从关怀伦理出发,将相关的临床医生、护士、患者亲友甚至技术研究人员纳入患者的关怀护理的关系网络。具体而言,植入技术的医疗关怀不应当仅仅停留在对患者术后临床症状是否改善的医学关切,还应当包括对患者术前的心理咨询、知情同意,以及患者愈后的心理适应能力、快速融入社会等一系列综合性医疗关怀。通过引导患者正确地看待和认识自己,以此减少植入干预可能导致的任何与同一性相关的个体损害。另一方面,我们也要警惕这种“同一性危机”是否会转化为患者道德感丧失、道德行为失控和道德责任空场等一系列棘手难题,避免被利用成为某些人肆意践踏法律底线、逃避法律和道德责任的挡箭牌。针对这种可能性,需要尽快制定必要的预防手段和伦理规范,包括但不限于跟踪患者的术后进展和心理状况,必要时对部分患者采取适当的行为能力限制,直到确认患者具备了完全的行为责任能力。此外,对于此类患者已经作出的违法和不道德行为的相应的归责问题需要进一步讨论,对其法律责任和道德责任、回溯性责任和前瞻性责任作出明确区分。为此,需要来自哲学、法学、医学、神经科学等多个领域的专家开展跨学科的研究,共同探究植入式BCI技术应用的可能性及条件。

【注释】

*本文系中国博士后科学基金面上资助项目“植入式脑机接口的自我认同危机及相关伦理问题研究”(编号2023M740733)、国家自然科学基金一般项目“全球视野下我国科研伦理主要议题与战略应对”(编号L2224015)和中国科学院学部科技伦理研究项目“数字技术的伦理研究”(编号XBKJLL2023001)的阶段性成果。

[1]也有学者质疑“PIAAAS”伦理术语过分冗杂,认为个体的本真性、能动性等特质都是自我的不同方面,是否可以用“自我相关特征”来整合所有术语指代,或者是否可以将本真性、能动性等变化理解为表达个体同一性的变化。(参见Bluhm, et al.,脚注2)笔者不建议将这些术语混为一谈,但赞同这些特质变化与同一性变化存在正相关关系。因此,为解释方便,文中默认PIAAAS变化与同一性变化相关联。

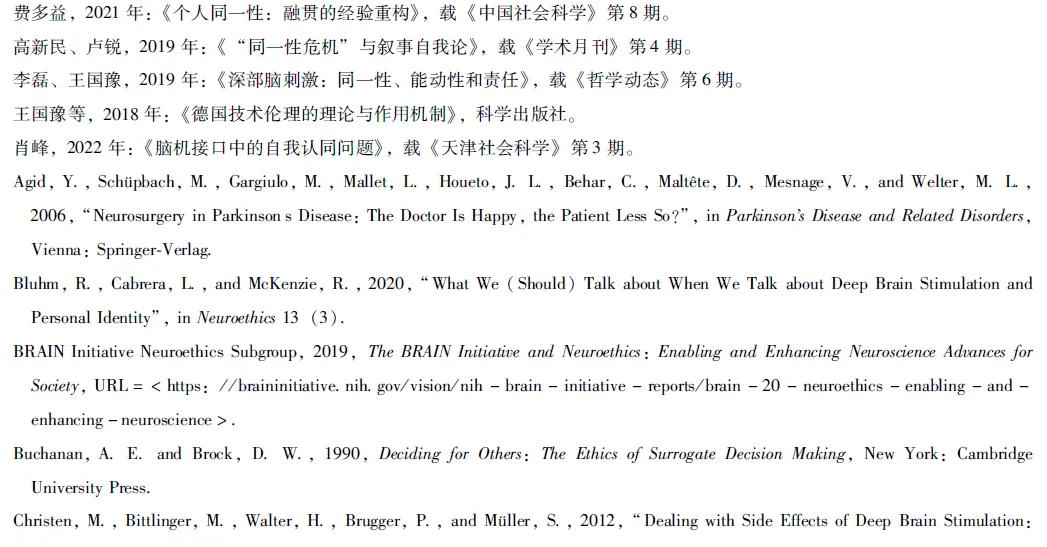

【参考文献】

原载:《哲学动态》2024年第4期

文章来源:“哲学动态杂志”微信公众号2024-5-16