作者简介:孙小玲(南昌大学哲学系)

【摘要】自我义务是康德道德理论的重要组成部分,在其道德义务体系中具有优先性和奠基性。当代主流道德理论基于社会性道德观,对自我义务持批评甚至否定态度;一些康德学者则从自律或人性价值出发,阐释和辩护了康德的自我义务及其优先性。康德的自我义务主要应当被看作一种德性义务,即一种同时是目的的义务,它可以被归摄于德性论的至上的目的原则之下。这一自我义务学说以其独特方式纳入了传统德性伦理学内蕴的道德自我关怀和对自身道德完善的追求。

【关键词】自我义务 自律 自我专制 社会性道德 自我关怀

对自身的义务(Pflicten gegen selbst)或者说自我义务(Selbstpflichten)一直是康德义务学说的重要构成要素。早在18世纪70年代中期的《柯林斯伦理讲稿》中,康德就指出,自我义务“是第一位的,是最重要的义务”(27:341)[1]。 在1797年的《道德形而上学》中,康德进一步表明自我义务不仅具有对他人义务的优先性,而且在道德义务体系中具有奠基性意义。但另一方面,在20世纪50年代末60年代初,辛格(M.G.Singer)引发了关于自我义务的讨论[2],科尔比(M.Cholbi)在事隔半个世纪之后的一篇回顾性文章中指出, “对自身的义务在很大程度上已经从哲学学者的视域中消隐了”(Cholbi, p.852)。所以问题在于,究竟是否存在着一种自我义务?康德又在何种意义上强调自我义务的优先性?这一自我义务的优先性论题是否可以得到辩护?对这些问题的回答不只关涉康德的自我义务学说,而且关涉我们对康德伦理学尤其是其德性论的理解。 在本文中,笔者将尝试回答这些问题。第一节主要阐释康德的自我义务概念及其所基于的原则。第二节将介绍辛格对自我义务概念的质疑以及康德可能的回应。第三节则考察当代学者对康德自我义务学说的两种辩护路径,即基于人性的辩护和基于自律观的辩护。笔者将指出,这两种路径虽然辩护了自我义务之存在,但都难以确立自我义务的优先性,其主要原因在于两者都忽略了自我义务优先性论题得以确立的语境,亦即康德的德性论之特殊性。所以,第四节主要提供一种对自我义务优先性论题的德性论解释,并将其与西方传统中的道德自我关怀相关联。同时笔者拒绝将康德道德观视为一种社会性道德观的解释,后者事实上使得自我义务优先性论题变得不可理解。

一、自我义务及其原则

在康德生活的时代,自我义务构成了道德义务学说的一个组成部分,但自我义务的对象被认为是自身的幸福和完善,这在康德看来没有明确区分道德与审慎意义上的自我关怀,也没能提供一种作为自我义务基础的道德原则。(参见 27:340)所以,康德的自我义务理论主要致力于界说道德的自我义务及其原则。不过,康德虽然在《道德形而上学的奠基》中已经提及自我义务,并将其与道德的定言命令相关联,但该著作的主要目的在于确立适用于所有义务的最高道德原则,只有在《道德形而上学》中康德才尝试建构起自己的道德义务学说。作为这一建构的第一步,康德主要区分了法权义务和德性义务。法权义务是能够被外在强制的义务,德性义务则只能依赖内在而非外在的强制,并且这一内在强制针对的主要是准则而不是行为,所以,德性义务又是一种广义和不完全的义务。对这一义务的阐释构成了区别于“法权论”(Rechtlehre)的“德性论”(Tugendlehre)的主题。自我义务因其不可能被外在强制而被确立为一种具有典范意义的德性义务。

康德将德性义务划分为对自身和对他人的义务,两者都包含了完全义务和不完全义务。其中完全的自我义务禁止某些伤害我自身的准则和行为,即使这些行为并没有损害到他人的权利和利益;对自身的不完全义务则要求发展和完善自身。所以,自我义务似乎无需预设他人基于其人性权利的道德要求,甚至无需假设他人的存在。提摩曼(J.Timmermann)因此将其称作“荒岛上的义务”(desert-island duties)(Timmermann,2006, p.508)。即使我像鲁宾逊一样与他人隔绝,我对自身的义务似乎也丝毫不会受到影响。

在此,一个显见的冲突是,一方面,康德将德性义务界说为不完全义务;另一方面,在对具体的德性义务的阐释中,他又将完全义务纳入德性义务。格雷高(M.Gregor )也意识到了这一问题:“如果伦理学只包含不完全义务,完全义务——甚至对自身的完全义务如何能够被置于德性论中?”(Gregor,p.115)所以,她认为康德德性论中的完全的自我义务既不能被看作一种法权义务,也不能被看作一种德性义务,“它们毋宁说缘自一切义务的第一原则,这一原则是先于法权第一原则与伦理第一原则之间区分的原则”,属于“一般意义的道德哲学”。(参见同上, p.116)这一回答显然预设了有一种先于并因此既不属于法权论也不属于德性论的道德哲学。即使我们认可这样一种一般意义的道德哲学,在格雷高看来,这一道德哲学也仍然是一种法权学说。(参见同上,p.117)所以,对自身的完全义务虽然不是狭义的法权义务,却可以被看作一种广义的法权义务。与狭义的法权义务相似,它只禁止某些行为,而不提供任何道德目的。然而,按照康德的界说,德性义务却同时是目的的义务。就此而言,格雷高的解释难以令人完全信服。

其实,康德在《道德形而上学》中已经给出了自己的解释。就义务的客观划分而言,康德指出我们可以把对自身的义务“划分为义务的形式性东西和质料性东西”,完全义务是就形式而言的自我义务,不完全义务则是就质料而言的自我义务。

就人的本性的目的而言,前者禁止人违背这种目的而行动,因此只关涉道德的自保,后者命令使任性的某个对象成为自己的目的,关涉人自己的完善化;两者要么作为无为的义务(sustine et abstine[阻止和禁止]),要么作为有为的义务(viribus concessis utere[运用许可的力量]),但都是作为德性义务而属于德性的。(6: 419)

显而易见的是,完全义务和不完全义务在此是在德性义务内部的区分,而不是德性义务与任何意义上的法权义务之间的区分。与仅仅给出限制性条件的法权义务不同,完全的德性义务虽然也依据人性法权,却已经是从人性目的之实现,亦即从目的论视角来看待的人性法权。在德性论语境中,不完全义务提供了完全义务的目的,完全义务则提供了实现这一目的的前提和必要条件。 两者在康德的德性论中具有一种目的性联系,并因此可以一同被归摄于德性论的至上的目的原则之下。所以,自我义务的原则是我自身之中人性目的(完善)的原则。这并不否认人性目的已经预设了人性法权(在此是我自己人格中的人性法权),但前者越出法权之处在于它不只是我们的行为和准则的限制性条件,而且是我们需要实现的目的。也正因此,人性目的原则又是对自身义务的至上原则,它赋予了这一义务以毋庸置疑的道德性,并因此与一切基于审慎原则的自保等截然有别,后者只能基于假言命令,完全没有道德性和道德约束力。

从这一德性论特有的目的论视角来看,我们也比较容易理解康德对自身作为动物性存在者的义务与对自身作为纯然道德存在者的义务所作的区分,因为纯粹实践理性的最高目的“至善”在自身中同时包含了幸福和德性两个要素,其中起决定作用的是德性的完善。所以,完全的自我义务既包括发展和增强自身自然完善性的义务,也包括完善自身道德性的义务。就前者而言,康德指出,这一对自然能力和禀赋的发展 “并不是顾及其(达成各种目的的)能力的培养能够带来的好处”(6:444),而是基于实践理性的命令,并因此已经以自身的道德完善为目的,因为正如康德在《道德形而上学》的“德性论导论”中所指出的,“纯粹理性是一种一般的目的能力”(6:395)。 但是,另一方面,自然与道德的自我完善首先要求道德的自保,亦即要求一些限制或否定性的完全义务。就作为动物性存在者的人而言,完全的自我义务禁止自杀和自残(第一款);禁止不是为了生殖繁衍目的的性愉快(第二款),以及酗酒(自我麻醉)和暴饮暴食(第三款)。对作为纯然道德存在者的自身的完全义务则禁止说谎、吝啬和阿谀奉承,这些行为及其所基于的准则直接贬抑了我自身之中的道德人格。 前一类义务关涉的虽然是人的自然性(动物性),其所着眼的却已经是人的道德性,亦即我们之中的道德人格。自杀之所以应该被禁止是因为它“把道德性的主体在其自己的人格中毁灭掉,就等于是说,把道德性甚至就其实存而言尽自己所能从世界上根除掉”(6:422-423)。

显而易见,诸种不同的自我义务在康德那里构成了被界定为“纯粹实践理性的目的体系”(6:381)的德性论的一个重要组成部分。其中自身的道德完善既是一种不完全的自我义务,又可以被看作自我义务的目的。康德认为,“它(自我义务)主观上在于义务意向的纯洁性”,“客观上则涉及他的全部道德目的的完善,即就他自己而言的道德目的的完全实现”。(参见6:446)就此而言,道德完善的自我义务其实已经涵盖了一切义务,但康德并非偶然地将其归入自我义务,以此来强调自我义务在德性义务体系中的重要性。

二、辛格的批评和康德可能的回应

1959年,辛格在《伦理学》上发表了《论对自身的义务》。在这篇文章中,辛格指出,虽然在传统伦理学和日常道德思想中确实有一种含糊而又根深蒂固的自我义务观念,但这一观念根本经不起推敲。(参见Singer, 1959, p.202)在1963年的回应性文章《义务与对自身的义务》中,辛格又指出,“所谓的对自身的义务要么根本不是真正的道德义务,要么即使是,它们也不是对自身的义务”(Singer, 1963, p.133)。对此,他给出了如下论证:其一,只有在关涉权利(right)的情况下才有义务(duty),因为义务总是与权利互为对应。所以,如果存在着对自身的义务,也就有对自身的权利,但是,谈论我对自身的权利没有意义,因为我不可能伤害我自己。我们可以将这一论证称为基于义务与权利对应性原则的论证。 其二,如果有自我义务,那么因为赋予义务者与被赋予义务者是同一个自我,我就能够任意地解除义务,义务因此就失去了其约束力,也就不是义务。这通常被称为“解除论证”(release argument)。 基于上述两个论证,辛格指出我们更多地是在比喻意义上谈论自我义务,其所描述的甚至可能只是“以义务语言伪饰的自我利益”。(参见Singer, 1959, pp.202-203)

康德并不完全否认义务与权利或者说法权(Recht)互为对应的原则,但是在“德性论导论”中,他对作为道德权限(能力)的法权与司法法权作了区分,这可以被看作对辛格的第一个论证的回应。在康德看来,司法法权包含着“一个他人强制的法权”(6:383),所以,就司法权限而言,我们诚然不能谈论对自身的权利(司法法权),但道德权限(能力)却是内在于我的法权,是“我们自己人格中的人性的法权”(6:240)。在此意义上,我就有对自身的道德法权(权利),并受到这一法权的约束,所以也就有基于这一法权的完全的自我义务。

在关于自我义务的讨论中,康德在某种意义上回应了上述第二个论证。

如果赋予义务的我与承担义务的我是在同一种意义上对待的,那么,对自己的义务就是一个自相矛盾的概念。(6:417)

以与辛格相似的方式,康德指出,在这种情况下,赋予责任者在任何时候都能够解除被赋予责任者的责任,所以也就没有对自己的责任。但是,康德认为这里显示的矛盾只是一个佯谬(scheinbar)的二论背反,因为如果我们不是在同一种意义上,而是在双重性质中看待自己,那么,自我义务概念就不会招致上面所言的自相矛盾。因为人既是感官(或者说自然)存在者,按照其人格性又是自由的存在者,亦即作为本体的人,所以,人是有能力“对自己(其人格中的人性)承担义务”的存在者。(参见同上)

康德在此显然诉诸其先验观念论区分了本体与现象的自我,这样我们在某种意义上就有两个而不是一个自我。其中本体自我充任了责任的赋予者,现象自我则是责任的承担者,这就避免了一个自我同时充任责任赋予者和责任承担者带来的困境。并且,本体自我作为立法者不仅能够赋予责任,而且同时赋予了责任以不可违逆的道德约束性,所以,也就不存在辛格所谓的任意解除义务的问题。但是,赖斯(A.Reath)认为这一先验论证并不成功,因为按照康德在《纯粹理性批判》中阐释的先验观念论,现象自我完全受制于自然必然性,缺乏承担道德责任的自由能力,所以,仍然“只有一个作为本体的主体同时承担了赋予责任者(der Verbindende)和被赋予责任者(der Verbunden)的角色”(Reath, p.365)。赖斯的这一批判显然不是无懈可击的,康德在此诉求的明显不是被理解为两个不同存在域的现象和本体,而是作为行动者的人所具有的两种性格,亦即其经验和知性性格,两者虽然描述了两种不同类型(自然或自由)的因果性,却已经在人这样的存在者中被关联起来。所以,它们所描述的是人的存在的两个方面(two aspects),或者人对待自身和世界的两种不同方式。但是,鉴于康德的先验区分的含糊性及其所引发的互为竞争的解释[3],以及当代对其蕴含的一种本体形而上学(noumenal metaphysics)的忧虑,这一基于先验区分对自我义务的论证难以令人完全满意,并且在已经确立了道德自律的理念之后再去求助先验区分也有些舍近求远的意味。[4]

其实,康德在此还启用了一个归谬论证:假设不存在对自己的义务,那么, “就会在任何地方都根本不存在义务,也根本不存在外在[即对他人的]义务”(6:417-418)。所以,如果我们承认有道德义务,即使只承认有对他人的义务——在这一点上伦理学各派几乎没有异议,那么,我们也就必须承认存在着对自身的义务,否则我们就会陷入自相矛盾。

然而,这一论证已经预设了自我义务奠基意义上的优先性,只有在这一优先性论题成立的情况下,这一论证才是有效的。所以,康德继续写道:

因为我不可能认识(erkennen)到自己对他人负有责任,除非我同时赋予自己责任;因为我认为自己被赋予责任所凭借的法则,在一切情况下都产生于我自己的实践理性,通过实践理性我被强制,我同时就是我自己这方面的强制者。(同上)

这一对自我义务优先性的论证采纳了准认识论(quasi-epistemic)论证的形式: 因为法则是通过我自身之中的实践理性被订立的,所以,我必然地先认知到我对自身的义务,只有通过这一对自身义务的意识,我才能意识到对他人的义务。(参见Timmmerman, 2013, p.213) 也就是说,自我义务是对他人义务的可能性条件,如果没有自我义务,就没有对他人的义务。

对此,赖斯的回应是:“以道德标准对待他人的理由是,他人基于自己的人性[权利]向我们提出了道德要求,这一考虑足以激发我们的行为。”(Reath, p.352)虽然赖斯认可自我义务在康德伦理学中的意义,但他认为对他人的义务的依据是他人的权利,而不是我对自身的义务。不过, 赖斯的这一回应包含了对康德道德哲学的基本误解。在康德那里,具有在先性的是义务(意识)而不是权利,当且仅当我们之中的实践理性赋予我们以义务,我们才可能认可他人基于自己权利的要求。所以,康德指出,“所有的义务都对应着一种[对自己或他人的]法权,但并不是所有义务都对应着一个他人强制某人的法权”(6:383)。他将后者归入法权义务,而德性义务则是对法权义务的扩展,它“超出了外在自由及其因自己普遍一致的纯然形式的东西而受限制的概念”(6: 397)。事实上,德性义务之所以可能,是因为在他人不能强制我们的地方仍然有义务。例如,他人并没有权利强制我关照他的幸福,但德性义务仍然要求我将他人合道德的幸福看作自己的目的,亦即同时是目的的义务。

但是,即使义务对于权利具有某种优先性或者在先性,也不能由此推导出自我义务对于他人义务的优先性,因为实践理性对于每一个理性存在者来说是同一个理性,同时规定了对自身和对他人的义务。当然,我们上面已经指出,康德可能仅仅在认知意义上持有自我义务优先性的观点,即我首先意识到实践理性对我自身的要求,而后才可能意识到我对他人有义务。但先不说一种认知意义上的优先性是否能够转化为存在论意义上的优先性,以至我们可以断言,如果不存在自我义务,那么就会在任何地方都不存在义务。即使单纯认知意义上的优先性本身也很难成立,因为这似乎要求一种笛卡尔的自我意识(内意识)的明见性观点。即是说,我首先认识到实践理性对我提出的要求,基于这一对自身中的实践理性的认识,我才可能认识到他人对我的要求,以及我对他人的义务。在此意义上,自我义务就享有对他人义务的认知意义上的优先性。 但是,姑且不论康德在理论哲学领域对笛卡尔的批判,康德对自欺的强调也使得一种将义务基于自我知识明见性的观点很难成立。

三、基于人性和自律的铁证

当代学者对康德的自我义务优先性论题的辩护主要采取两种路径:一是基于人性价值或者人性公式的辩护;二是基于自律观念的辩护。 由于德性论的至上原则一般被视为在积极意义上使用人性目的的概念,并因此可以被看作康德的人性公式的一个变式(modification)。丹尼斯(L.Denis )等一些学者倾向上述第一种辩护。人性公式肯定每个人(包括我自己)的人性具有绝对价值和尊严,所以,我们不仅有义务敬重他人的人性,而且有义务敬重自己的人性。同时,德性论的至上原则表明,仅仅不把人性当作手段来看待仍然是不够的,我们还应当“使一般而言的人成为自己的目的”(6:395)。由此,除了完全义务之外,我们还有对他人和对自身的不完全义务。就此而言,正如丹尼斯所见, “否认对自身义务的唯一方式只能是同时放弃人性公式”(Denis, 1997, p.326)。显而易见的是, 借助人性公式,我们确实可以证明存在着一种对自身的义务。但是,虽然人性公式要求我们同等地敬重自己及他人的人性, 却似乎并不支持康德主张的自我义务的优先性,因为我的人性与他人的人性所指的是同一种人性, 或者说是一般意义上的人性。没有理由认为我对自己的人性的义务在价值或重要性上高于对他人的人性的义务。

与基于人性目的的论证相比,基于自律的论证似乎更具有直觉的诉求力。正如提摩曼所指出的,对自身的义务虽然不同于自律,但它是“自律伦理的必然推论”(a corollary of an autonomous ethics)(Timmerman, 2006,p.513)。对于提摩曼来说,在康德的自律伦理学中,所有义务都是自我立法的结果,当我受到一个义务约束的时候,我意识到是我自己,即我的立法理性在约束我自己,因为他人并不能直接约束我,而只能通过我自身中的理性能力来约束我,否则我们有的将是一种他律而非自律的伦理学。就此而言,所有的伦理义务都具有一种“自我指称性”(self-referentiality),并因此可以被看作对自身的义务,或者说一种内在的(internal)义务。由此,自律的伦理学不仅必然蕴含了一种自我义务,而且这一自我义务具有毋庸置疑的优先性。 当然,提摩曼承认他证明的只是一般意义上的自我义务(Pflicht gegen sich überhaupt)而不是任何特殊的自我义务所具有的优先性。 但他认为这是对康德的自我义务优先性论题唯一可行的解释,因为具体的义务(比如酗酒等)确实损害了我的自然和道德能力,却很难认为它就一定比损害他人的行为带来更为严重的道德后果。

尽管如此,这一论证与其说是辩护,还不如说取消了自我义务优先性论题。因为如果所有的伦理义务都可以被归入一般意义上的自我义务,自我义务与对他人的义务之间的区分就被取消了,自我义务的优先性问题也就无从谈起。毋庸置疑的是,康德确实在其德性论中首先讨论了一般意义上的自我义务,这也是提摩曼论证的一个主要依据。但在笔者看来,这一讨论关涉的是与对他人的义务相区分的自我义务的形式,而不是去确立一种不同于具体的自我义务的一般意义上的自我义务。

其实,康德在《柯林斯伦理讲稿》中给出了另一种论证,这一论证在某种意义上融合了我们上面提到的基于人性价值和基于自由的论证。简而言之,一方面,康德认为违背对自身的(尤其是完全的)义务,就是放弃了自己的内在价值和人性,这也意味着放弃了自己的自由。另一方面,康德也指出这一自由在不受客观法则限制的情况下,可能是最为令人恐惧的东西,能够“摧毁自身、他人和整个自然”(27:344)。显然,康德在此主要在任性(Willkür)意义上使用自由,即自由是一种不被自然因果性决定的选择能力。拥有这种能力使得人从根本上区别于动物,后者只有动物性任性,完全受制于自然必然性。对于康德来说,这一自由是人能够被视为道德行为者,即能够承担起责任的行为者的一个必要条件。

在《自由,优先性和完全的自我义务》一文中,丹尼斯发展了这一论证,以期为康德的自我义务尤其是完全的自我义务之优先性提供一种系统的辩护。丹尼斯注意到,康德在多种意义上使用“人性”一词。在《纯然理性界限内的宗教》中,人性(Menschheit)指的是人具有的理性能力,即一种确立自身目的的自由能力,它区别于作为道德性源泉的人格性(Persönlichkeit)。但是,当康德将人性界说为具有绝对价值的自在目的时,他是从本体的角度来看待人。而人性之所以具有绝对价值,不仅在于人在否定意义上拥有一种不受自然因果性决定的选择能力,而且因为他能够以源自自身理性的道德法则规约自己,亦即因为人是自律的存在者。完全的自我义务,就其最为典范地表征了自律(即自我立法)而言,具有对其他义务毋庸置疑的优先性。(参见Denis, 2010, pp.172-173)但是,姑且不论对完全的自我义务在自我义务体系中优先性的强调,在不加解释的情形下能否与康德德性论的目的论取向相协调,丹尼斯的论证显然依赖于完全的自我义务所要求的自我约束与自律之间的等同。然而,无论是基于自律还是基于人性的义务都不只包括对自身的义务,而且包括对他人的义务。赖斯清楚地看到了这一点,并指出基于自律对自我义务优先性作出的论证其实混淆了两个不同的层面,即立法者和行为者层面。(参见Reath, p.356)

四、德性与道德的自我关怀

其实,上面提到的基于自律和人性的论证的主要问题在于,尽管两者都试图在康德伦理学的一般框架中理解和辩护自我义务的优先性论题,但均忽略了这一论题得以确立的德性论语境之特殊性。一方面,在德性论语境中,道德法则(定言命令)已经被证立,所以,重点就转向了行为者或者说义务履行的层面。关键的问题是行为者如何能够履行纯粹理性法则给出的义务,而不再是道德法则以及立法的问题;正因如此,对行为者层面自我专制(Autokratie)的强调在相当程度上就取代了被单纯地理解为普遍立法的(理性)自律。(参见6:383)由于人被认为具有一种趋恶的倾向,所以,德性预设了人按照法则自我专制的必要性。也就是说,每个人首先有义务将自身造就为一个能够履行义务的道德的行为者。[5]自我义务作为对自身的道德造就显然有着不可比拟的重要性。很难设想一个不能道德地对待自身和自我克制的人可以成为一个能够履行义务的行为者,亦即成为一个有德性的人。

另一方面,虽然我们主要是在行为准则而非立法层面谈论自我专制,但自我专制仍然与自律紧密相关,甚至可以被视为自律在德性论语境中的一个变式。就德性论所聚焦的不完美的存在者而言,自律不仅包括立法义,而且包括守法义。虽然从道德法则订立的角度看,前者更为重要;但从义务履行的角度看,自律完成于守法义。只有当我们能够将自己造就成按照法则限制自身的行为者,我们才可能在真正意义上是自律和自由的。法则在康德那里从来不是纯然被给予之物,而是行为主体“通过自己的准则普遍立法”(4:432)。只有当任性自由(自发)地将法则而不是偏好纳入自己的准则,并视为行动的充足动机的时候,主体才可能在真正意义上实现其立法能力。这就要求主体首先能够制约可能与法则相悖的偏好,亦即要求落实到每一个自我的自我限制能力。所以,在德性论语境中,自律依赖于主体(行为者)的自我限制。如果说自律可以被理解为一种能力,自我专制则是这一能力的实现。

这当然不是说自我限制可以被视同为对自身的义务,而是说对于具体的自我而言,自我限制或自我专制能力首先会落实为对自身的义务。所以,并非偶然的是,在《柯林斯伦理讲稿》中,康德主要在与自我义务的关联中讨论自我专制,后者被界说为自我义务的主观条件。(参见27:360)在《道德形而上学》中,自我专制也被界说为“从道德命令中正确推论出来的能力意识,即能够控制自己那不服从法则的偏好”(6:383)。对于康德来说,如果我不能首先以道德法则限制自身,那么,我就不可能承担起任何义务,而只会成为“机会和偶然处境中的外在力量的玩物”,失去自身的自由和主宰自己命运的力量。(参见27: 362)就此而言,自我义务不只在行为者层面,而且在立法层面都具有优先性。然而,这种优先性不是就义务的内容而言的,而是就行为者的能力而言的优先性。

从内容上来说,对自身和对他人的义务同样被奠基于纯粹实践理性法则。这一法则并没有在自身中赋予对我自身(或者我的人性)的义务之于对他人的义务(或者他人的人性)的优先性,毋宁说正是在纯粹理性中两者互为关联。所以,自我义务虽然有别于对他人的义务,是他人在事实上阙如的情况下我仍然要履行的义务,却不应当在字面意义上被理解为“荒岛上的义务”,仿佛在完全没有其他人存在的情况下我仍然具有对自身的义务。毋宁说纯粹理性的命令已经在其普遍性宣称中将我与他人相互连接起来。但是从能力而言,对于不完美的理性存在者,不仅义务履行,而且立法(自律)都依赖于自身道德能力和德性的培养。自我义务就其主要致力于自身自然和道德能力的保存与完善而言,也就具有对他人义务的优先性,乃至我们可以说一切义务(包括对他人的义务)都预设了自我义务——虽然对具体的自我义务的界说总会受到时代的影响而有可以商榷的余地。

学者们对康德主张的自我义务的优先性有不少批评和忧虑,其中许多针对的是康德的道德观,比如威廉姆斯(B.Williams)主要质疑了康德伦理学所采取的义务论形式。我们在此将不考虑这些一般的批判[6],而选择再次回顾20世纪五六十年代辛格开启的争论。辛格的批判显然直接受到了密尔的影响。密尔主要在其《论自由》中区分了私人与公共(道德与法律)领域,认为只有后一个领域中的行为才应当受到道德与法律的制约,前一个领域则在道德与法律之外,所以,也就不能在道德和法律意义上谈论自我义务。密尔当然承认个体可能作出损害自己的行为,但只要这些行为没有损害他人,没有侵犯他人的正当权利,那么只能被看作令人反感的愚蠢和自尊方面的缺陷,而不能被看作道德过错,受到道德和法律的责罚。(参见密尔,第92—94页) 从密尔作出这一区分的语境来看,密尔主要是出于政治而不是伦理的考虑,在私人与公共领域之间作出区分。这一区分意在预防政治法律过度地干涉私人领域,并因此取消个体公民享有的自由。从密尔的观点看,康德对自我义务的强调可能导致对个人自由的侵犯,但其实不然,因为康德的德性论的建构已对基于法权和基于德性的义务作出了区分。与法权义务不同,自我义务作为一种德性义务,就其本质而言是不受外在法律强制的义务。 所以,肯定自我义务的道德性在康德那里并不会导向密尔担忧的政治法律对个人自由的侵犯。[7]

当然,密尔的区分所蕴含的社会性道德观(social morality)并不必然基于一种政治的忧虑, 而可能(比如在辛格那里)具有独立的伦理意义。赖斯在其《自立法和对自身的义务》中区分了两种类型的社会性道德观。(参见Reath, pp.368-369)第一种社会性道德观认为,道德原则源于个体之间行为层面上的交往。道德之所以有必要是因为关注自身利益的行为者之间必然会产生冲突,道德的功能主要是尽可能公平地调节行为者之间的冲突,以维持社会合作。这一道德观从根本上排除了对自身的义务,因为按照其定义,义务之为义务必定是社会性的。也就是说,义务总是预设了(他人的)权利。但是,赖斯认为我们也可以持有一种不同的社会性道德观,这种道德观主张平等的集体立法,所以,在立法层面,这一道德观是社会性的; 但是,在行为者层面,每一个体都以自己的方式去履行道德规定的义务。赖斯认为,康德所持有的是后一种社会性道德观,这一道德观在行为者层面给自我义务留下了空间,却不可能认可自我义务相对于对他人义务的优先性。

所以,如果自我义务优先性论题能够成立,那么就表明康德并未持有赖斯所主张的社会性道德观。对于康德来说,义务之道德性并不源于主体之间的同意(契约),而是基于我们每个人的纯粹理性(意志)的立法,正是在此意义上,康德将自律(理性立法)界说为一种自立法。从康德的自律观来看,我们也不能如赖斯所设想的那样对立法层面和行为者层面的行为作出截然区分。如果有一种行为者层面的自我义务,那么这一自我义务恰恰就担当了连接行为者和立法者的角色, 并因此具有一种准奠基意义上的重要性。就此而言,康德的道德观在最为基本的意义上包含了道德的自我关怀,并因此在其义务论框架中纳入了传统德性伦理学对个体自身道德完善的追求,这是一种纯然社会性道德观所无法容纳的。在这一点上正如伍德(A.Wood)所见,康德的道德学说“虽然就义务的内容来说可能是社会导向的,却从来不是关于个体行为的社会调节(social regulation),而完全是开明的(enlightened)个体自律地指导自己生活的学说”(Wood, p.9)。

结语

虽然在《柯林斯伦理讲稿》中康德已经强调了自我义务的重要性,但只有在《道德形而上学》的“德性论”中他才真正确立了其自我义务学说。作为一种德性义务,自我义务包含了完全义务与不完全义务两种形式,前者预设了自我之中的人性法权,后者则基于自我完善的道德目的,两者处于一种目的性关联之中。不仅如此,诸种具体的自我义务也处于互为勾联和互相从属的目的论关系之中,同时又构成了作为纯粹理性的目的体系的德性论的一个不可或缺的重要部分,被归摄于德性论的至上的目的原则之下。

所以,只有在德性论的语境中,我们才可能对自我义务及其道德性作出界说和辩护,因为就其纳入了“法权弃止不顾的目的”而言,德性义务是“高过了法权义务”的义务(参见6:396),并因此超越了义务与法权(权利)严格对应的原则,而这一原则恰恰是质疑康德式自我义务学说的主要理据。 同样,只有在德性论的语境中,我们才可能理解康德的自我义务优先性论题——这一论题并不只是简单地重述了康德的理性自律观,而是在德性论的语境中界说了作为有限存在者的人的自律能力之实现,亦即其以道德法则规约自身准则和行为的(尽管是主观的)条件。也正因此,在脱离了德性论这一特殊语境的情况下,我们其实难以理解康德的自我义务优先性论题。

从德性论的视角看,康德的自我义务优先性论题所体现的是康德对个体自身德性完善的强调。就此而言,康德的自我义务学说以自己独特的方式承继和发展了西方德性论悠久多变的传统。这一传统认为,人们之间的道德关系最终落实到个体的道德性,所以,其所关注的首先是每一个体自身德性的完善,即使这种完善并非基于他人的要求,或者说超出了他人的合理要求。这事实上解释了康德对自我义务优先性的强调:德性首先回应的是内在于每个人自身的要求,寻求的是自身道德与整体人生的完善。这当然不是说我们可以忽略他人的道德要求,毋宁说传统德性论坚信只有拥有德性的人才可能道德地对待他人。不仅如此,德性最终是为了自身的完善,所以,“尽管德性(就其与人的关系,不是与法则的关系而言)有时也可以叫作有功德的,而且值得称赞,但它毕竟独自就是它自己的目的,也可以被看作它自己的酬报”(6:406)。

【注释】

[1]本文对康德著作的引用均按照普鲁士科学院出版的《康德著作全集》(Kants gesammelten Schriften, herausgabe von der königlich preuβischen Akademie der Wissenschaften)的卷数和页数的规范格式进行标注。

[2]这一持续三年多的讨论起因于辛格的“On Duties to Oneself”一文。(参见Singer, 1959, pp.202-205)对辛格这一文章的批评参见Kading,pp.155-157; Wick, 1960,pp.158-163; Mothersill, pp.205-208; Knight, pp.209-212; Wick, 1961,pp.213-217。辛格在“Duties and Duties to Oneself”一文中对上述批评作出回应,捍卫了自己的立场。(参见Singer,1963,pp.133-142)

[3]虽然当代大多数学者都倾向于将康德的先验(即本体与现象之间的)区分看作两个不同方面(aspect)或立场(standpoint)之间的区分,但仍有不少学者赞同“两个世界”(two-worlds) 的解释,并且也可以在康德那里找到切实的文本根据。按照后一种解释,赖斯的批评确有其根据。另外,“两个方面”的解释也有自己的困难,突出的一点是无法证明其中一个方面必然对另一个方面有优越性和绝对约束力。所以,笔者认为求助于先验区分会带来过多的困难。

[4]一个显见的问题是,自律理念的确立是否必然求助于康德在《纯粹理性批判》的思辨哲学框架中阐释的先验区分或先验观念论。笔者认为,我们可以基于康德的道德观证明自由的自律。简而言之,如果要肯定一种具有绝对约束力的普遍义务,那么就不仅要求消极意义上的先验自由,而且要求先验自由的积极概念。 这当然不是说《纯粹理性批判》中阐释的先验观念论没有意义,但在笔者看来,它只是给出了一个初步的概念框架,先验自由及其所基于的先验观念论的证成最终有赖于康德的道德学说。用康德的说法,“如果不是在我们的理性中我们早就清楚地想到了道德法则,我们就绝不会认为自己有理由去假定自由这样的东西(尽管自由并不自相矛盾)” (5: 5fn.)。

[5]阿利森(H.E.Allison)指出,康德的德性论“预设了其根本恶的学说”,因为从道德的角度来看,根本恶以极为尖锐的方式凸显了人的有限性,揭示了必然地有需求的人的自然有限性转化为道德恶的可能性。也正因此,康德强调了作为自我义务的主观条件的自我专制之重要性,从而也是自我义务的重要性。(参见 Allison, p.147)

[6]丹尼斯比较系统地列出了这些批判和忧虑,参见Denis,1997,pp.335-338。

[7]一位匿名评审人提了一个睿智的问题:即使对自我义务的违背可以免受政治法律的惩罚,却仍然会受到道德谴责,在当下网络化时代甚至可能遭遇“社死”。这确实是将自我义务看作道德义务必须付出的代价。但是,密尔认为这些行为虽然不能被看作道德过错,却仍然是令人反感的。所以,他人当然可以在法律允许的范围内自由地表达自己的反感,拒绝与这样的人交往等。 另一方面,虽然认为违背自我义务是道德过错,但康德也提倡对他人的宽容,甚至将其看作敬重他人的德性义务,我们“不要对暴露他人的错误幸灾乐祸,以便由此确保自己的意见是正确的,至少不比其他人差,而且不仅通过缓和我们的判断,而且通过隐瞒这些判断来给他人的错误蒙上人类之爱的面纱”(6:466)。就此而言,我们同样可以在康德的德性论中找到反对某些“网暴”的道德根据。

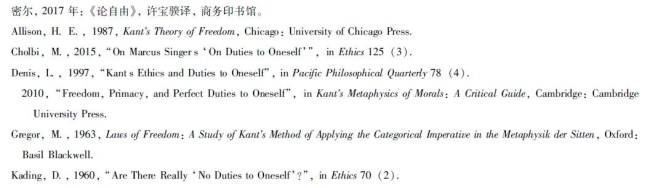

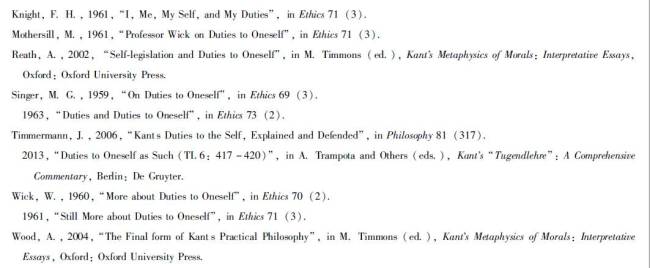

【参考文献】

Kant, I., 1914, Kants gesammelten Schriften, Band IV, V,VI, XXVII, Berlin: De gruyter.

原载:《哲学动态》2024年第3期

文章来源:“哲学动态杂志”微信公众号2024-4-23