我们知道,摩尔根是从考察北美印第安—易洛魁人的亲属制度(亲属名称体系)入手研究群婚的。摩尔根发现,易洛魁人的亲属制度与我们习惯意义上的亲属制度很不一样。在易洛魁人那里,一个人不仅把自己的生身父亲称做父亲,而且把父亲的不分远近的一切同胞兄弟和从表兄弟统统称做自己的父亲;这些父亲们,也不仅把自己的亲生儿女称做儿子和女儿,而且把不分远近的一切同胞兄弟和从表兄弟的孩子统统称做自己的儿子和女儿。同样地,一个人不仅把自己的生身母亲称做母亲,而且把母亲的不分远近的一切同胞姐妹和从表姐妹统统称做自己的母亲;这些母亲们,也不仅把自己亲生的儿女称做儿子和女儿,而且把不分远近的一切同胞姐妹和从表姐妹的孩子统统称做自己的儿子和女儿。只有一种区别,就是兄弟们对姐妹们的孩子不称儿子和女儿,而称外甥和外甥女,这些外甥和外甥女则称他们为舅父;同样地,姐妹们对兄弟们的孩子也不称儿子和女儿,而称做内侄和内侄女,这些内侄和内侄女则称她们为姑母;兄弟们的孩子与姐妹们的孩子之间,则互称表兄弟和表姐妹。像这样的名称体系贯彻到了易洛魁人的一切亲属称谓之中。可是易洛魁人的现实亲属关系与这种亲属名称体系并不相符合,在易洛魁人那里实行的是对偶婚姻,因此,每一个人的生身父母原则上是可以确知的。那末,这样的亲属名称体系从何而来呢?摩尔根认为,“家族形态的发展步骤必然要速于亲属制度,亲属制度是跟随在后面来记录家族亲属关系的”[2]。易洛魁人的亲属制度决不是一些无所谓的亲属名称的凑合,更不是易洛魁人幻想的产物,它是以前存在过的现实亲属关系的确切记录。如果我们想象一群同胞的和从表的姐妹同另一群没有血缘关系的同胞的和从表的兄弟结为婚姻关系,那末因此而产生的亲属关系,同易洛魁人亲属制度的一切称谓就会是完全一致的;或者说,这样的婚姻形式所产生的一切亲属关系在易洛魁人的亲属制度中就都得到了确切的反映。那末,像这样的婚姻形式和亲属关系是否真的存在过呢?按照当时摩尔根所掌握的民族学资料,他的这个推想得到了证实。在大洋洲的波利尼西亚人那里,特别是夏威夷群岛上,发现了一群姐妹和另一群兄弟结为婚姻关系的情况,摩尔根把这种婚姻叫做普那路亚婚姻,相应地又把以这种婚姻为基础的家庭称做普那路亚家庭。然而好奇怪,夏威夷群岛上的亲属制度却又与这种婚姻形式所形成的亲属关系相矛盾。夏威夷男人不仅把自己的以及兄弟们的孩子称做儿子和女儿,而且把姐妹们的孩子也都称做自己的儿子和女儿;夏威夷女人也不仅把自己的以及姐妹们的孩子称做儿子和女儿,而且把兄弟们的孩子也都称做自己的儿子和女儿;而这些儿子和女儿们又把上一辈的男人和女人统统称作自己的父亲和母亲。换句话说,在夏威夷亲属制度中,舅舅和外甥、外甥女,姑母和内侄、内侄女,表兄弟和表姐妹,这些称谓也都消失了(请注意,我们是在叙述摩尔根的思想进程,夏威夷人的亲属制度并非完全如此)。于是,摩尔根根据同一原理认为,同夏威夷亲属制度完全一致并产生了夏威夷式亲属制度(摩尔根把它称做马来亚式亲属制度)的婚姻关系,即同一辈分的全部兄弟姐妹都互为夫妻的婚姻关系,也一定是存在过的,否则夏威夷式亲属制度就无法解释。摩尔根把产生夏威夷式亲属制度的婚姻形式称做血缘婚姻,相应地把以这种婚姻为基础的家庭称做血缘家庭。并且,根据夏威夷式亲属制度是当时所知道的最简单的亲属制度,就判定它是最原始、最古老的亲属制度,因而它所反映的婚姻家庭形式也正是人类历史上最初的婚姻家庭形式。在这种婚姻家庭之前只能是乱婚。所以,摩尔根的群婚概念有两种;一种是比较古老的、在世界上已经绝迹的血缘婚姻和血缘家庭;另一种是较晚一些的普那路亚婚姻和普那路亚家庭。

从上述摩尔根关于群婚概念的研究可以清楚地看到,他成功地运用了社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映这一历史唯物主义的基本原理,揭示了探索原始婚姻形态的正确途径。摩尔根说:“这些亲属制度并不基于天然关系(即生物学关系——笔者),而基于婚姻;并不基于虚想,而基于事实;每一种亲属制在其使用期间都是既合乎逻辑、也合乎实况的制度。……亲属制度以最明白的方式直接准确地反映了古代社会的情况。”[3]这一段精彩的论述准确无误地表明,婚姻形式以及婚姻形式产生的亲属关系[4],是物质的社会关系,是生产人的物质社会关系,而反映这种物质社会关系的亲属制度,则是思想的社会关系,它属于该物质社会关系的上层建筑。有了一定的婚姻形式,必然形成一定的亲属关系,而一定的亲属关系反映到亲属名称体系中,就形成了一定的亲属制度。亲属制度是一定婚姻形式及其产生的亲属关系的切实记录。正因为如此,我们才能通过亲属制度,去探索那些现实中已不复存在,或者已不存在完整形态的古老的婚姻形式。

根据这一原理,摩尔根还把人类历史上存在过的亲属制度科学地划分为两大类:一类比较古老的叫做类别式的亲属制度,它所反映的是群体与群体之间的亲属关系,是群婚的产物;另一类属于现代类型的亲属制度,叫做叙述式的亲属制度,它所反映的是个体与个体之间的亲属关系,是个体婚姻的产物。摩尔根的群婚概念就基本上是依据类别式亲属制度制定出来的。他把反映血缘婚姻和血缘家庭的亲属制度叫做马来亚式的(即夏威夷式的)亲属制度,把反映普那路亚婚姻和普那路亚家庭的亲属制度叫做图兰—加诺万尼亚式的亲属制度(易洛魁人的亲属制度是其典型代表)。这两种亲属制度,乃是类别式亲属制度的两个基本类型,都是群体与群体之间亲属关系的反映,因而都是群婚的历史见证。

以上这些就是摩尔根的群婚理论和群婚概念。

摩尔根《古代社会》一书出版,至今已有105年。在这段时期内,关于原始社会婚姻形态的研究又有了很大的发展。今天,回过头来重新认识摩尔根的研究成果,可以明显地看到,摩尔根研究群婚的理论与方法是正确的理论与科学的方法,经住了历史的考验,并一直指导着这一研究领域,取得了卓著的成就。但是,摩尔根的具体群婚概念则确是有缺陷的。这位伟大的民族学家本人也说过,他所提出的婚姻家庭发展序列“有一部分是假设的”,“要使这个序列能完全确定,那必须等待将来人类学的研究工作取得新的成果”[5]。我们认为,摩尔根的具体群婚概念主要有以下三个方面的缺点:

第一,由于摩尔根对波利尼西亚人、特别是夏威夷人社会发展程度的判断是不正确的,造成了他对夏威夷式亲属制度的论述也是不正确的。因此,摩尔根关于远古时代存在过血缘婚姻和血缘家庭这样一个历史阶段的基本论据是站不住脚的。摩尔根把波利尼西亚人、特别是夏威夷人看作世界上最落后的民族之一。可是摩尔根以后的民族学调查资料表明,在欧洲人到达以前,夏威夷群岛上的居民已进入阶级社会的初期,并且形成了国家[6]。“夏威夷群岛通常的婚姻形式,和波利尼西亚其他地区一样,是对偶婚;已开始向一夫一妻制的婚姻过渡”[7],并且“不同等级的人不许通婚”[8]。说到亲属制度,那仍然是落后于现实的婚姻形式所产生的亲属关系的,但夏威夷人的亲属制度并不符合摩尔根所设想的血缘婚姻和血缘家庭。比如,在夏威夷亲属制度中,女子称“我的兄弟(kai-ku-na-na)”和“我的夫(ka-na)”;男子称“我的姐妹(kai-ku Wa-hee'-na)”和“我的妻(wa-hee'-na)”是不同的,可是对于姐妹同时是妻子、兄弟同时是丈夫的血缘婚姻和血缘家庭来说,兄弟和丈夫、姐妹和妻子其称谓不应当有什么不同。再比如,夏威夷亲属制度中对公、婆、岳父、岳母(统称ma-ku'-a-hu-na-ai)的称呼,与对父(ma-ku'-a ka'-na)、母(ma-ku-a wa-hee'-na)的称呼不同,而且有婿、媳、大姑、小姑、嫂、弟妇等显然是反映对偶婚姻所产生的亲属关系的称谓[9],这些称谓与血缘婚姻和血缘家庭的设想也都是相矛盾的。对以上这些称谓,摩尔根并没有给予解释——尽管都列在他的书里——而是简单地把它们绕过去了。这不能不说是由于摩尔根关于夏威夷人社会发展程度的错误判断造成的。至于舅舅、外甥、外甥女,姑母、内侄、内侄女,表兄弟、表姐妹等称谓的消失,那不过说明夏威夷亲属制度与氏族[10]组织是不相容的。在氏族社会里,同一氏族的男女之间是绝对禁止通婚的,因而在与下一代人的亲属关系上,“舅舅”与“父亲”,“姑母”与“母亲”都绝不可能属于同一氏族,这些亲属之间存在着极其严格而明确的界限。易洛魁人的亲属制度存在着这种界限,说明它是氏族社会的产物;夏威夷人的亲属制度不存在这种界限,说明它不是氏族社会的产物。既然夏威夷人的社会发展已进入阶级社会,氏族已经消失,加之这种亲属制度中还存在一些反映个体婚姻关系的亲属称谓,所以可以判定:夏威夷式亲属制度并不是比易洛魁人所属的图兰—加诺万尼亚式亲属制度更加古老的亲属制度,而是更晚一些的亲属制度。20世纪初的英国民族学家W·里维斯经过比较研究,令人信服地证明,夏威夷式亲属制度是由图兰—加诺万尼亚式亲属制度派生出来的,是前者简化的结果[11]。我们同意里维斯的结论,而且经过一百多年来民族学资料的大量积累,并没有发现任何证明血缘婚姻和血缘家庭作为婚姻家庭发展史的一个历史阶段存在过的可靠证据。所以可以认为,摩尔根所说的血缘婚姻和血缘家庭是不存在的[12]。

第二,摩尔根对“家庭”这个概念,用得不科学。在前面阐述摩尔根的基本思想时,凡有可能的地方我们都用“亲属关系”代替了“家庭”一词,这是因为摩尔根把家庭与婚姻这两个概念完全叠合起来了,因而也就把家庭与亲属关系完全等同起来了。他不是说亲属关系以婚姻为基础,有什么样的婚姻形式就会产生什么样的亲属关系;而是说,家庭以婚姻为基础,有什么样的婚姻形式就有什么样的家庭。摩尔根关于人类历史上相递出现的五种家庭的定义就是这样制定的[13],因此也就有了血缘家庭和普那路亚家庭这样的概念。然而,事实上在群婚时代并没有家庭。所谓家庭,至少应包括两个方面的关系;一是婚姻关系;二是供养关系——即双亲对未成年子女的供养以及一般说成年子女对年老体衰的双亲的供养。只有这两种关系结合在同一个社会单位之内,才组成家庭。而群婚时代,婚姻关系是在氏族与氏族之间实现的,供养关系是在氏族内部实现的,这两种关系恰恰处于两个严格分开的社会领域里,不可能形成家庭。家庭是随着个体婚姻的出现而产生的。说家庭以婚姻为基础,只能是以个体婚姻为基础,而且还只说出了作为家庭基础的一半。既然家庭还包括供养关系,这种供养关系又是一种纯消费的经济关系,那家庭就还必须以一定的生产的经济关系为基础。在资本主义以前的阶级社会里,家庭还是自然经济的基本基层单位,还是生产单位,所以其中还有生产关系。就这种家庭而言,宁可说它就是以生产的经济关系为基础的,因为正是这种经济关系的权利意志形式之一——私有财产的继承权问题,决定了严格的一夫一妻制婚姻和一夫一妻制家庭。与家庭相比,亲属关系则不然。亲属关系完全是由婚姻形式产生的。群婚时代,产生的是群体与群体之间的亲属关系;个体婚姻时代,产生的是个体与个体之间的亲属关系。亲属关系与婚姻形式同时存在、不可分割、一样古老。当家庭出现之后,尽管家庭中包括了最主要的亲属关系,但它毕竟没有包括全部亲属关系,甚至更大量的亲属关系是在家庭与家庭之间存在的。所以,无论就所处的时代,还是就所具有的内容,都不能把家庭与亲属关系完全等同起来,因而也不能把家庭与婚姻完全叠合起来。

第三,如果剔除了摩尔根群婚概念的上述两个缺点,那末剩下来的就只有普那路亚群婚了。不过,摩尔根的普那路亚群婚概念并不能算做完整的群婚概念,而且这种群婚概念与他的群婚理论是矛盾的,这可算做第三个缺点。

摩尔根给普那路亚群婚下了这样的定义,他说:“这是由若干嫡亲的和旁系的姊妹集体地同彼此的丈夫婚配而建立的;同伙的丈夫们彼此不一定是亲属。它也可以由若干嫡亲的和旁系的兄弟集体地同彼此的妻子婚配而建立;这些妻子们彼此不一定是亲属。不过,在上述两种情况下,往往对方彼此也都是亲属。无论哪一种情况,都是一群男子伙同与一群女子婚配。”[14]这个定义,除了带有叙述式亲属名称固有含意的浓厚渣滓以外,主要的片面性在于“一群男子伙同与一群女子婚配”。因为人们看了这个定义后,自然会想到:那“一群男子”的姐妹与“一群女子”的兄弟又是什么关系,是否也进行婚配?事实上,在群婚时代,“一群男子”的姐妹与“一群女子”的兄弟也是同时进行婚配的。“一群男子”及其姐妹属于一个氏族,“一群女子”及其兄弟属于另一个氏族,这两个氏族——而不是“一群男子”与“一群女子”——才是现实的结为群婚关系的婚姻双方。

我们知道,摩尔根的普那路亚群婚是以图兰—加诺万尼亚武亲属制度为依据恢复起来的,而图兰—加诺万尼亚式亲属制度又是氏族时代的产物,这就表明,普那路亚群婚是氏族时代的婚姻形式。依照这种群婚理论,完全可以合乎逻辑地得出上述现实的群婚关系。而且在谈到氏族与氏族之间的婚姻规则时,摩尔根也说过:“当氏族观念日益发展时,很自然地就会出现成双配对的氏族,因为男性的子女既摈斥于本氏族之外,而对于下一代的子女又同样地需要加以组织。只有同时出现两个氏族才能充分达到这个目的;这样,一个氏族的男子和女子才能同另一个氏族的女子和男子通婚;而子女们则各随其母亲而分属于这两个氏族。”[15]如果用这个思想来修正和补充摩尔根的普那路亚群婚定义,那就会形成完整的和全面的群婚定义。可是摩尔根不能这样做,因为他要从普那路亚群婚中产生出氏族来,他的群婚概念不能以氏族的存在为前提。当谈到氏族的起源时,摩尔根说:“氏族的萌芽”,“仅限于这种习俗〔普那路亚群婚及其产生的亲属关系——笔者〕的女支之中。……这些姊妹,以及其子女和女系后裔就是原始氏族的成员。世系必须通过女系追溯,因为子女的父亲不能很有把握地确定。这种特殊形式的集体婚姻一旦成为一种确立的制度,产生氏族的基础就出现了。”[16]“就时间而言,它〔氏族——笔者〕要晚于伙婚制〔普那路亚制——笔者〕家族的首次出现。”[17]就这样,摩尔根又使氏族从片面的普那路亚群婚概念中“产生”出来。于是,摩尔根的群婚理论——从氏族时代的图兰—加诺万尼亚式亲属制度恢复起普那路亚群婚的理论,就与摩尔根的群婚概念——产生出氏族组织的群婚概念,发生了冲突。

摩尔根所以陷入这种矛盾的境地,是因为他没有抓住氏族作为外婚制的生产集体的本质,而仅仅把氏族看做外婚制的血亲团体[18]——这是在氏族形成以后发展出来的一个重要的、但非本质的属性——因而,就一定得从血缘关系上去寻找氏族的起源。在摩尔根那里,氏族仅仅是作为他婚姻家庭发展序列上一个起自普那路亚婚姻和普那路亚家庭,长成于对偶婚姻和对偶家庭的枝叉而存在的。只要我们把这个枝叉摘下来 如实地将氏族看做外婚制的生产集体,从远古人类的生产发展史上阐明氏族的起源,摩尔根陷入的矛盾就会迎刃而解。并且,这样一来,群婚也就必然成为氏族与氏族之间的婚姻形式,最初的群婚也就是所谓两合氏族群婚了。

二、两合氏族群婚

两合氏族群婚的概念,有一个发展过程。首先提出这一概念的,是摩尔根学说的主要继承者之一,英国民族学家L· 费逊[19]。费逊根据他在澳大利亚发现的婚姻类别制度认为,这种外婚制的婚姻类别之间的界限就是最古老的氏族与氏族之间的界限,在出现这种界限之前,是没有任何婚姻界限的乱婚群体。因此这种类别之间的、亦即氏族与氏族之间的群婚,乃是直接与乱婚群体相衔接的最古老的群婚形式,而这也就是两合氏族群婚。不过费逊认为,最初的两合氏族并不是由两个乱婚群体合并而来的,而是由同一个乱婚群体在不断排除内部的血亲交配的情况下划分出来的。因此费逊还隐约地承认血缘家庭的存在。另一位澳大利亚民族学家A· 哈威特也赞同费逊的观点。恩格斯正是根据费逊和哈威特合著的《卡米拉罗依和库尔奈》(1880年)一书所阐述的研究成果,在《家庭、私有制和国家的起源》第四版中认为,“像澳大利亚所盛行的那种整个级别〔类别——笔者〕的结婚,无论如何,乃是群婚的一种十分低级的、原始的形式”[20],这种类别制度也可能是“从杂乱性交关系的状态中直接产生的”[21]。

19世纪80—90年代的英国民族学家E· 泰勒,对两合组织结构也进行了一定的研究。他与费逊不同,认为两合组织并不是同一个原始群一分为二的结果,而是由两个原始群合在一起组成的,这样就完全否定了血缘家庭的存在。但是,对两合氏族群婚概念贡献最大的是我们前面提到的英国民族学家里维斯。里维斯不仅引用了大量资料证明了两合氏族群婚十分广泛地流行过,而且详细分析了几种最简单、因而也是很古老的类别式亲属制度,证明它们正是两合氏族群婚所产生的亲属关系的确切反映。这样就论证了两合氏族群婚的历史必然性,并且说明了这种两合组织是由两个乱婚群体合并而来的婚姻组织。里维斯在否定摩尔根群婚概念的一些具体缺点的同时,全面继承了摩尔根的群婚理论[22]。自此以后,关于两合氏族群婚的概念才真正地确立起来,并引起了日益深入的研究。

从20年代到70年代,关于远古时代的科学资料愈益丰富地增长起来。就现代科学研究水平的视角来看,对远古人类社会的研究主要是依据以下三个方面的资料:(1)考古学和古人类学的化石发现。这一方面,“1959年以来,以比1871—1959年期间丰富得多的材料、深入得多的研究方法,取得了更丰硕的结果。”[23]这是关于远古人类社会的确凿无疑的证据,虽然能直接证明的问题有很大局限性,但它是科学研究的最可靠的立足点。(2)民族学调查资料,如今也有了很大的发展,有许多新的发现。这种资料丰富生动,是所谓“活化石”;不过这些材料都凝缩在距今4万年以后的新人社会里,对于距今4万至300万年前这段时期的人类社会并不能作为直接的证据,这要靠参照考古学和古人类学的材料把它们拉长,分别安置在不同的历史时代。(3)动物学资料。我们知道,距今300万至4万年前的这段时期是所谓人类社会的形成时期,这时期的原始群团中既存在着人类社会的社会关系,也存在着动物联合体的生物学关系;这个时期就是人类社会的社会关系不断生长,动物联合体的生物学关系不断衰亡的时期,要考察这个生长和衰亡的全过程,除了以上两个方面的资料以外,就还需要参证动物联合体中生物学关系的资料;这种资料主要是与人类最接近的高等类人猿群体的资料和与人类早期的集体生产活动——狩猎有关的猛兽群的资料。这方面的资料也有很大的发展,如果说从前只知道栏养条件下猿猴群体的一些被歪曲了的生物学关系,那末从五、六十年代起,对天然条件下猿猴群、猛兽群以及其他动物群落的观察与研究则成为一个新兴的重要科研领域,并取得了令人惊叹的成果。这三个方面都为原始社会史的研究提供了大量新鲜的资料。近年来,已有原始社会史学家在综合地利用这些资料试图具体描述人和人类社会的形成过程,虽然仍有不少“缺环”,但毕竟比以往准确周详得多了。苏联历史学家Ю· И· 谢苗诺夫所著《婚姻和家庭的起源》就是这样一部较好的著作,其中关于两合氏族群婚的论述,有不少观点和材料是可信的与可靠的。现在,我们就主要依据谢苗诺夫的研究成果,同时参证我国学术界的一些科研成果,简略地谈谈两合氏族群婚的形成过程[24]。

两合氏族群婚是从存在着乱婚状态的原始人群直接发展而来的第一个人类社会的婚姻组织。所谓乱婚状态的原始人群,是指物质资料的生产关系已经形成,而人本身生产方面仍然通行着动物联合体的生物学关系、仍然缺乏正面调节的社会规范的原始人类集体。原始人群的历史发展,就是物质资料的生产关系不断完善,不断影响到人本身生产上的生物学关系,从而使人本身生产上的生物学关系逐渐演变为本质地区别于生物学关系的社会物质关系的过程。可见,要搞清楚原始群中两性关系的演变、进化过程,又必须以原始群中物质生产关系的演化为前提,于是出现了一个更加古远的问题:原始人群中的物质生产关系是怎样形成的呢?它开始怎样,后来怎样,它是如何影响着群中两性关系的发展变化的呢?在这里,我们不得不约略地回顾一下关于人类起源的几个关键性的历史转折点。

大约在2500-1300万年前的新生代中新世时期,地球上生活着一种过半树上半地上生活的大型类人猿。由于自然环境的变化,这种类人猿转变到了以地上生活为主,生活在相当于现在的热带草原环境中。为了防御猛兽的袭击,其中的一部分向着机体粗大化的方向发展,增长了自身的天然武器——獠牙、体力等等,这就是森林古猿大型种(1200万年前),也许还有巨猿(1200-1300万年前)。而另一部分则拣起石块、木棍、兽骨等作为天然工具来御敌和进行狩猎,这就是作为人类祖先的腊玛古猿(1200-700万年前)和南方古猿(500-100万年前)。这后一部分古猿,对于天然工具的使用,从偶然到经常、到一贯,有一个长时期的发展过程。这个过程终于发展到了制造工具。制造工具大约发生在260-200万年前[25]。最初的制造工具,无疑带有动物的反射性形式。但是,制造工具和使用工具进行生产,然后再反过来改进工具的活动,不可避免地会引起两种结果:(1)它形成了生产集体内部个体与个体之间一定的、生产上的联系,这种联系已经不同于动物联合体的内部关系,而是社会关系了;(2)这种生产活动的进行还必然引起能生产的生物有机体的生理机制发生适应性变化,从而形成新的反映世界的形式——思维,和新的交流形式——语言[26]。有了思维和语言,就会把生产集体内部的社会关系——生产的社会物质关系——以集体意志的形式表现出来,并反过来巩固集体内部的生产关系,这种集体意志和生产关系相结合的第一个产物就是原始的平均分配关系。我们知道,在动物联合体中所通行的是优势原则,即力量较强的动物总是经常地、一贯地压倒那些力量较弱的动物,因而在满足自身生物学需要方面,占优势地位的动物总是尽量使自身的需要得到满足而不顾那些占劣势地位的动物。可是,对于能生产的生物联合体来说。最有代表性的生产活动就是狩猎,而狩猎是集体进行的,特别像猎取热带草原上的狒狒等群体结构十分严密的动物是如此[27]。如果在这种联合体中猎获物的分配也按优势原则进行,那末力量较弱,因而根本得不到猎获物的个体就不可能参加狩猎,狩猎也就无法进行。因此,在反映狩猎活动的集体意志的作用下,猎获物的分配就不可能按优势原则进行,而是集体的每一个成员,包括那些并未参加狩猎的成员都分配到一份,这一份的大小一般是与每一个成员的需要量成比例的,每一份额都以不影响其他成员也得到适当的一份为前提。对于这样的分配关系,谢苗诺夫把它称做“酌量取用关系(разборение отношения)”[28]。酌量取用关系是原始平均分配的第一个形态。这种分配关系在当时是作为食物禁忌的形式实现的,其内容就是:集体所得的食物是集体的财产,只能消费,不能占有;如果有谁违反了这个原则,必然给整个集体带来覆灭的危险;因而绝不能不惩罚犯禁者,而要进行严厉的惩罚,一般都是处死。食物禁忌是人类历史上第一个禁忌形式。由于食物禁忌的出现,生产和消费都绝对地被限制在各个原始集体的内部进行了,因为到别的原始集体去得不到任何食物。这样,原来存在过的各个原始集体之间成员的相互流动——主要是男性成员的流动——就完全停止了,每一个原始集体都变成了自我封闭、自成体系的社会有机体。总之,随着酌量取用分配关系的出现,直接物质生产的社会关系,获得了它的实现形式——分配关系。至此,物质资料的生产关系宣告形成,能生产的生物联合体变成了原始人群。

原始人群时代大约存在于100—4万年前,就是猿人和古人的时期。在这个时期开始的时候,虽然物质资料生产方面的社会关系已经形成,但是人本身的生产方面却仍然通行着生物学上的关系,并没有社会地组织起来,并不具备任何社会关系。不过,人的生产方面的生理机制已经起了变化。大家知道,一切动物,包括最高等的猿类。其成年雌性都有发情期,而人却没有发情期。“在人类祖先那里究竟什么时候终于不再有发情期的,至今还没有资料可以直接回答这个问题。很可能是在前人阶段〔即100多万年以前——笔者〕。许多把发情期的消失看作由动物发展到人的重要环节的研究家都倾向于这个看法。”[29]这就是说,当进入原始人群时代时,原始人中的成年女性已经没有发情期了。发情期的消失,意味着成年女人随时都可以进行交配,这种情况在原始群条件下引出了两种结果:(1)由于物质生产方面社会关系的形成,打乱了原来动物联合体中优势关系的体系——这种体系是维持动物联合体内部秩序的唯一要素——可是,刚刚形成的物质生产关系又无力调整人的自身生产方面的关系,于是男人争夺女人的角逐变得经常和激烈了;(2)女人发情期的消失使她们有了选择交配的时间和对象的可能——在有发情期的情况下,不仅时间不能选择,而且对象也无所谓,唯一渴求的是满足她们激越起来的性本能,即进行交配——这样,又使男子之间的争夺带有相互竞赛,向异性显示自己,引起异性好感的性质。并且形成了长短不一的成对配偶。不过,成对配偶的出现,并没有减弱男子之间的冲突。古人类学资料表明,爪哇猿人的一个成年男子(直立猿人IV)的颅骨上,有被石制工具打穿的痕迹,而差不多所有北京猿人的颅骨都有被棍棒或锋利的石制工具打击的伤痕。根据这些以及其他事实,美国著名人类学家F· 魏敦瑞做出结论说:“早期人类死亡的一个主要原因是他们同伙之间的自相残杀”[30]。我们知道,个体的生物学需要主要是食物本能和性本能两项,既然原始群中食物分配已经社会地调整好了,那末这种“同伙之间的自相残杀”显然就主要是由于争夺女人而引起的。可见在原始人群的初期阶段,既存在着成对配偶,也存在着为争夺女人的角逐,二者相互联系,互为因果,是可以两相印证的。这种情况与通常所理解的类似于黑猩猩中两性关系的那种乱婚概念[31],真有天壤之别。当摩尔根学派的人提到乱婚的时候,那只不过是指缺乏正面调节两性关系的社会规范。所以恩格斯说;“所谓杂乱,是说后来由习俗所规定的那些限制那时还不存在。但是由此决不能说,在这种关系的日常实践中也必然是乱得毫无秩序的。短时期的成对配偶……决不是不可能。”[32]

狩猎生产成为原始人群的主要生活来源,大约是在猿人转变为古人的时期,即30—20万年前。由于狩猎技术的不断提高和狩猎组织的愈益严密,这时的狩猎活动对于原始人群中成年男子间的冲突也越来越不能容忍。因为这种冲突会使狩猎活动溃乱,严重影响狩猎的成效,从而使原始人群面临饥饿的威胁。于是狩猎生产上的性禁忌出现了,其内容就是:在准备狩猎和进行狩猎的期间禁止一切性关系[33]。这是反映物质生产上的社会关系的集体意志在两性关系方面的第一个表现形式,当然是否定的表现形式。狩猎期间排除两性关系,在当时并不难实现,因为狩猎活动本来就是由全体成年男子和少数没有子女的成年女子来进行的,只要把其中的女性排除出狩猎集团就可以办到。这样,仅仅由成年男子组成的狩猎队就代替了原来的狩猎集团。随着狩猎技术的提高和狩猎组织的严密,狩猎准备时期也越来越长——在这段时间内组织人力,修理和改进工具,侦察地形和动物的踪迹,制定狩猎计划等——同时,整个狩猎的期间也越来越长。狩猎活动终于变成整整一个季节的活动了。大约属于阿舍利时代晚期(10万年前)的高加索仓斯洞穴,就是一个仅仅住过男子,并且住了整整一个季节的证据[34]。随着生产的发展,生产部门的扩大,当出现了捕鱼业的时候,狩猎生产上的性禁忌就自动地推广到捕鱼业上[35],这样在整个生产繁忙的时期,性禁忌就逐渐变成一般的生产上的性禁忌了。由于生产上性禁忌的存在,原始人群从时间上划成了两部分:生产上性禁忌起作用的时期,它是一种非性关系(不存在性关系)的生产集体,此时成年男子和女人、儿童是分开来生活的,实际上形成了两个从事物质生产的集团——男人集团和女人—儿童集团,而且这两个集团的生活地点往往相距甚远。而在没有生产上性禁忌的时期,原始群又是一种乱婚的联合体。原始人的全部生活就是由非性关系时期和乱婚时期轮流交替地组成的。随着生产的发展,从事生产的时期,即非性关系时期越来越长,乱婚时期越来越短,最后使乱婚时期甚至变成了仅仅延续几天的乱婚节日。此时,由于长期被压抑的性本能一下子进发出来,结果就出现了真正疯狂的、因而也是彻底放荡的两性关系场面。这种场面好像是动物发情期的再现,不过不只女人们“发情”,男人们也同样地“发情”就是了。此时的乱婚,则确实带有通常所理解的那种乱婚的含义。在这样的乱婚时期,成对配偶当然是不能存在的,实际上随着非性关系时期的延长,原先的成对配偶也早已不复存在。像这种真正疯狂的、放荡的节日,许多处于前阶级社会的民族中都还残留着它的遗迹,并且被民族学资料记载了下来[36]。

生产上性禁忌起作用的时期不断延长,不仅压抑着原始人的性本能需要,并且越来越明显地影响到了人类自身的再生产,出生率在不断下降。而且还有一种情况,就是在食物禁忌出现之后,群与群之间其成员已不再互相流动。这样,由于出生率下降,群中人数减少,近亲交配的现象也跟着增长,因而新生婴儿的质量也越来越低。这些都造成了人类自身生产上的危机。可是,随着生产的发展,非性关系时期还在继续延长,这就使人类自身的生产简直走到了濒临绝灭的边缘。不过,绝处逢生的机会还是有的。我们知道,原始群不止有一个,而是有很多,并且每一个原始群中的一切规范都仅仅对本群的成员有约束力。当生产上性禁忌起作用的时期,同一个原始群的男人集团和女人—儿童集团分开来活动的时候,不同原始群的异性团体总还是可能遇在一起的。一旦相遇,由于不同原始群的成员之间并不存在性禁忌,久久被压抑着的性本能就会突然爆发出来,这时两性间的关系往往带有残酷的性质,变成一种对异性的虐待,变成疯狂的性进犯。对于女性来说,一般只有以数量上的优势出现,才能压倒对方;对于男性来说,则不一定需要数量上的优势。因此,民族学上所知道的以集团出现的妇女们的疯狂性进犯的实例就比男性对女性的性进犯的实例多得多。例如英国民族学家B· 马利诺斯基详细描述过的特罗布里恩德群岛上美拉尼西亚人的一种习俗,就是这种妇女的疯狂性进犯的一种遗迹。这种习俗当地人叫做“邀撒”(yausa),其内容是:在特罗布里恩德群岛上,各个家庭所掌管的菜园的锄草工作是由本村的妇女集体进行的,在妇女们集体锄菜园地的时候,有权进犯任何一个她们所看到的男人,只要这个男人不是本材的。妇女们都非常热衷于行使这种权利。当她们看到这样一个男人之后,立即把衣服脱光,赤身裸体地向这个男人猛扑过去,对他施以暴力,并在他身上做各种淫秽动作[37]。完全是处于地球另一面的伊朗北部的某些部落那里,当妇女们共同在田野里劳动的时候,也有权进犯任何一个外乡男子。其情景与特罗布里恩德群岛的“邀撒”并无两样[38]。这两个例子都说明:(1)妇女们在进行集体劳动,当时处在生产上性禁忌起作用的时期;(2)她们所进犯的对象是外乡男子,不受“本村”性禁忌规范的约束。像这样的两性之间关系的敌对,显然是在双方都处于性禁忌状态的情况下偶然发生的。随着不同原始群的男人集团和女人集团之间的接触由偶然变得较为经常,对异性的残虐暴戾也日益减弱,而代之以感情上的融洽。起初,这种不同原始群的异性集团的接触大概是默默地——由集体默许地——进行的,后来这种接触就渐渐得到了原始集体的承认,而公开地进行了。重要的是,这种不同原始群的异性集团之间的性关系交往,对于每一个原始集体来说都是有益的,它既满足了原始群成员们的性本能需要,又借助于种内杂交——如果说原始群内部的两性关系越来越变为近亲交配的话,那末不同原始群成员间的两性关系正是属于种内杂交——的优势,急速地改变着原始群成员自身再生产的数量和质量,出生率的增长和新生婴儿的健壮、聪明,原始人自己也是看得见的,并且,不同原始集体异性集团之间的性关系交往,对于每一个原始集体内部生产上性禁忌时间的延长又没有任何妨碍。由于这一切原因,不同原始群的异性集团的交往终于发展到了这样一种境地:每一个原始群都程度不同地与另一个原始群处于巩固的、经常的联系之中,到处都出现了由两个原始群组成的两性关系的组织结构——两合原始群。其中每一个原始群都指定自己男人集团的成员与另一原始群女人集团的成员发生性交关系,同时,也规定自己女人集团的成员与另一原始群男人集团的成员发生性交关系。随着生产上性禁忌起作用的时期继续延长,直至占去原始群的全部生活时间,原始群内部的性交关系就完全停止了,原始群成为完全的、绝对的非性关系集体,而这也就是第一个已经形成的、成熟的人类社会组织——氏族。同时,氏族与氏族之间的性关系交往也社会地组织起来,形成了第一个人类社会的婚姻组织——两合氏族群婚。至此,我们根据20世纪现代科学资料所阐述的人类历史上最初的群婚形式——两合氏族群婚,就与摩尔根依据类别式亲属制度所得出的氏族与氏族间的通婚规则——“成双配对的氏族”,完全碰在一起了。

我们说,氏族是第一个成熟的人类社会组织,是因为其中已完全排除掉了动物联合体的任何关系,动物个体之间的优势原则在这里已完全不起作用,氏族内部的一切关系都是以物质资料的生产关系为基础的社会关系。我们说,两合氏族群婚是第一个人类社会的婚姻组织,是因为在此之前两性关系的社会调节只存在过否定的规范——性禁忌,两性关系的正面内容——乱婚,其中并不存在任何社会规范,仍然通行着动物联合体中的关系;自从有了两合氏族群婚,两性之间的关系才有了正面调节的社会规范,不同氏族的异性集团之间的性关系交往才正式社会地组织起来,形成两个氏族之间的婚姻联盟,从此人本身生产方面的社会关系才确立起来。只有物质资料生产方面的社会关系和人本身生产方面的社会关系都确立起来,人类才彻底摆脱了动物界,进入成熟的人类社会。这个大约在4万年前发生的地球上物质生命发展的伟大历史转折,恰恰是处于由古人转变为新人的时期。

三、群婚及其现实形态

随着氏族和两合氏族群婚的产生,人类步入了第一个成熟的社会形态——前阶级社会,亦即氏族社会。在氏族社会的前期,物质资料的生产关系和人本身的生产关系虽然都已形成,而且互相制约,但却是在两个完全分开的社会领域里实现的。氏族内部只有物质资料的生产关系,绝无婚姻关系;氏族与氏族之间,只有婚姻关系,绝无生产关系。此时,氏族仍然分为男人集团和女人—儿童集团。两合氏族之间的群婚就是甲氏族的男人集团与乙氏族的女人集团(当然不包括儿童)、乙氏族的男人集团与甲氏族的女人集团(当然也不包括儿童)之间的婚姻关系。这种婚姻关系的两个氏族双方都负有一定的为社会所核准的权利和义务,即甲氏族的男人集团和女人集团只能与乙氏族的女人集团和男人集团发生性关系;乙氏族的男人集团和女人集团也只能与甲氏族的女人集团和男人集团发生性关系。从这里可以清楚地看到,婚姻双方并不只是男人集团和女人集团(像摩尔根理解的那样),而是既有男人集团、又有女人集团的两个氏族。这种婚姻之所以为群婚,是因为两性关系仅仅作为异性的集团与集团之间的关系社会地组织起来了,作为异性的个体与个体之间的关系并没有社会地组织起来。甲氏族男人集团的任何一个成员,并没有与乙氏族女人集团的每一个成员发生性关系的义务;乙氏族男人集团的任何一个成员也没有与甲氏族女人集团的每一个成员发生性关系的义务。反过来,对于双方女人集团的成员来说也是一样,那只不过是指选择性伴侣、发生性关系的范围而已。这就是两合氏族群婚的真实含义。

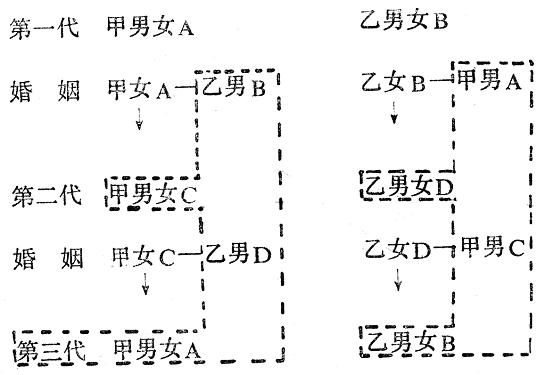

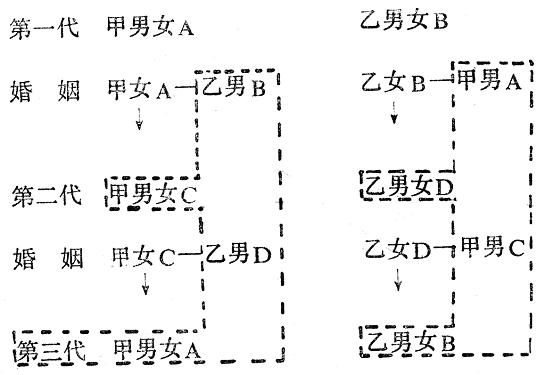

两合氏族群婚的原初形态,如今已不复存在。因为每一个最古老的氏族都分化出了“女儿”氏族,“女儿”氏族又分化出了“女儿”氏族的“女儿”氏族,如此等等。随着这种历史演变进程的发展,最古老的氏族变成了胞族,两合氏族群婚也变成了两合胞族群婚。两合胞族群婚虽然是由两合氏族群婚直接发展而来的,但它与两合氏族群婚还是有区别的。氏族是一种独立的基本的生产单位,是独立的社会有机体,而胞族却从来都不是独立的社会单位,它只是几个氏族的联合,只是一种形式上的社会单位。这样就使两合胞族群婚比起两合氏族群婚来要松散得多,因而也不能不具有各种多变的形式。关于两合胞族群婚,民族学上有大量的资料,记载着它的现实存在形态。最突出的例子就是澳大利亚的两合胞族组织。起初,两合胞族之间的群婚关系大概与两合氏族群婚时差不多,甲胞族每一个氏族的男人集团都与乙胞族每一个氏族的女人集团结为群婚关系,反过来乙胞族每一个氏族的男人集团也都与甲胞族每一个氏族的女人集团结为群婚关系。这种两合胞族一般也被人们称为部落,其中每一个胞族都组成为部落的一个外婚制的“半边”。如哈威特报导说,“可以确定,通常所有的澳大利亚部落都划分为两个半边,这两个半边之间彼此互通婚姻。而在每一个半边内部则禁止通婚”[39]。他所讲的大概就是这种情况。不过这种情况在澳大利亚已不多见,多数情况是组成两合胞族群婚的每一个胞族又按相邻辈分禁止通婚的原则分为两个婚姻类别。这大概是出于防止近亲交配的有害后果而采取的一项措施。我们知道,在不分辈分的两合群婚组织中,父亲与亲生女儿的性关系原则上是不能禁止的,并且在“知其母,不知其父”的情况下,也确实是可能发生的,要防止这种事情的发生,就得禁止相邻辈分之间的性关系。比如,甲胞族的成年男女是甲男女A,乙胞族的成年男女是乙男女B,那末甲女A与乙男B所生的子女就是甲男女C,乙女B与甲男A所生的子女就是乙男女D;到了下一代就只有甲女 C与乙男 D婚配,而所生于女又成了甲男女 A,乙女D与甲男C婚配,而所生的子女又了乙男女B了。列表如下:

这里的A、B、C、D就是著名的澳大利亚的婚姻类别,隔代重复。有趣的是,这里的乙男B、甲女C、乙男D、甲男女A,同样地甲男A、 乙男女D、甲男C、乙男女B(如上图虚线所示),岂不就是父系胞族吗?而如果我们把以上两个胞族看成两个氏族,或者把上图看作两个胞族中两个氏族间的通婚情况示意图——这是一样的,那末,虚线所示的范围岂不正是父系氏族吗?从这里可以得出一个十分重要的结论:父系氏族的产生比母系氏族要晚,早期的父系氏族很可能就是这种婚姻类别的划分在一定历史条件下的产物。并且,有关澳大利亚实行双系制的种种说法,在这里也得到了它的合理的解释。双系制可以说也是从这种按辈分划分通婚范围的原则产生的。关于澳大利亚两合胞族群婚的现实形态,当然还不止这些,许多地方根据同样的理由将每个婚姻类别又划成两类,因而形成更加复杂的由八个婚姻类别组成的两合群婚结构[40],这样就进一步制止了近亲婚配。

不过,由于胞族不是独立的社会有机体,像澳大利亚这种按辈分划分婚姻类别的十分严密的两合胞族群婚形态的发展,就成了一种独特的、然而却是典型的现象。这种现象与澳大利亚人的游动生活方式是分不开的。在世界许多其他民族中,大概在两合胞族群婚阶段,由于胞族组织的松散和各个“女儿”氏族自身独立性的增长,加上生活方式的地域局限性等情况,并没有沿着辈分划分的方向发展。随着“女儿”氏族的增多,每一个氏族都与对方胞族的一个或几个氏族建立了群婚关系。这些群婚关系,可以是对等的——甲氏族的男人集团是乙氏族的女人集团的“丈夫”,相应地乙氏族的男人集团也是甲氏族的女人集团的“丈夫”;也可以是单向的——甲氏族的男人集团是乙氏族的女人集团的“丈夫”,乙氏族的男人集团是丙氏族的女人集团的“丈夫”……某一个氏族的男人集团是甲氏族的女人集团的“丈夫”;并且,往往每一个氏族都不只有一个“丈夫”和一个“妻子”,而是有几个“丈夫”和几个“妻子”。在这样的情况下,胞族往往就不再存在,或者就不再是严格的外婚制集团,因而两合划分也就不那么明显了。但是,即使如此,这些氏族之间的群婚,也仍然是由古老的两合氏族群婚发展而来的。中国云南省宁蒗县永宁地区纳西族的亲属制度和送魂路线就可以说明这一点。我们知道,永宁纳西族的婚姻形态,是所谓男不娶,女不嫁的“阿注”婚姻。这是一种由群婚向个体婚姻过渡的现实形态。这里最古老的氏族——“尔”,和古老氏族的“女儿”氏族——“斯日”,都只存在某种宗教的、最多是一般社会的职能了,现实地作为生产和生活的经济单位存在的是由“女儿”氏族分化出来的更加紧密的母系血缘集团——“衣杜”[41]。“衣杜”内部只有生产、分配和消费的经济关系,绝无婚姻关系。“阿注”婚姻就是“衣杜”与“衣杜”之间的一种很不稳定的两性关系的社会形式。因此,这里的亲属制度就仍然沿袭着古老的单一母系制的类别式亲属制度,共分6个辈分,有14种称谓,列表如下:

辈分 称 谓 译音 叙述式亲属制度与之相对应的关系

第一代 阿斯 母之母之母及其一切兄弟姐妹

第二代 阿移 母之母及其一切姐妹

阿普 母之舅及其一切兄弟

第三代 阿眯 母亲及其一切姐妹(这里有“阿咪直”〈大妈妈〉和“阿咪吉”〈小妈妈〉之分,但都可称做“阿咪”)

阿乌 舅舅及其一切兄弟

第四代 阿木 所有长于己的姐、兄

各咪 所有幼于己的妹

格日 所有幼于己的弟

第五代 木(女呼) 女儿及所有姐妹们的女儿

若(女呼) 儿子及所有姐妹们的儿子

则咪(男呼) 甥女及一切姐妹的女儿

则乌(男呼) 甥儿及一切姐妹的儿子

第六代 如眯(女呼) 女儿的女儿及一切姐妹的女儿的女儿

如咪(男呼) 甥女的女儿及一切姐妹的女儿的女儿

如乌(女呼) 女儿的儿子及一切姐妹的女儿的儿子

如乌(里呼) 甥女的儿子及一切姐妹的女儿的儿子[42]

从这里可以看到:(1)所有的亲属称谓都是集体名称,没有任何一个单独标明个体的名称;(2)单一的母系制,甚至没有“父亲”和男子的“儿子”的称谓。而且事实上“阿斯” 以上的祖先都归入“阿斯”一类,“入咪”、“入乌”以下的后裔都归入“入咪”、“入乌”一类,从而包括了所有的亲属关系。(3)最重要的是,没有任何姻亲关系的反映,“阿注”(朋友)一词是刚刚从邻近的普米族借用来的对性伴侣的称呼。既不算亲属,更不是夫妻,至于由此而来的其他姻亲关系的名称就更不存在了。这种亲属制度不反映姻亲关系,并不能说明它不以婚姻的存在为前提,并不能把它推向原始人群中的女人—儿童集团,因为这里既有成年男子(“舅舅”)又是绝对禁止内部婚配的。所以它只能是氏族时代的产物,而且是氏族与氏族之间不分辈分的群婚关系的产物。这样的亲属制度对于前面指出的“女儿”氏族之间对等的、单向的、各种各样的群婚形式都可以适应。那么这种亲属制度是不是渊源于两合氏族群婚呢?“相传纳西族祖先是由北方迁来的,初抵沪沽湖〔永宁的一大湖泊——笔者〕地区时,共有六个尔,也就是六个母系氏族。这六个古老的母系氏族,据说原来居住在沪沾湖迤北的斯布阿那瓦地方,他们分三组向南迁移;西尔和胡尔在一起,牙尔和峨尔在一起,布尔和搓尔在一起。两个尔相伴而行,互相通婚。”[43]而且,这种历史传说的“相传”并不是无所谓的。直到现在,纳西族在丧葬仪式上请巫师达巴念送魂和开路经时,还要详细叙述祖先们南来的迁徙路线,然后按此路线把“魂”送到祖先那里去,三对“尔”的路线是各不相同的,而每对“尔”的路线却是一样的。如果我们按照纳西族的送魂路线,由“衣杜”→“斯日”→“尔”追溯上去,那末三对两合氏族群婚的生动画面就会立即显现在我们的面前,这样,岂不正是各种“女儿”氏族之间的群婚形式都起源于最古老的两合氏族群婚的历史见证么?

以上所说的这些群婚的现实形态,其中都存在着长短不一的成对配偶,并且多数都与对偶婚姻同时并存,但这种情况并不能否定群婚的现实存在,无论成对配偶还是对偶婚姻都不是群婚的直接对立物。我们知道,在两合氏族群婚的初期,由于两合氏族双方异性集团之间的接触仍然是相当短暂的,所以并不能形成成对配偶。后来,随着两合氏族之间所处地域上的接近和生活方式日趋稳定,双方异性集团之间接触的机会才越来越多,相处的时间也越来越长。这时,两合氏族群婚大约已演变成了两合胞族群婚或者形成了“女儿”氏族之间的各式各样的群婚形式。只有在这个时候。不同氏族的异性集团之间才又出现了长短不一的成对配偶。但是,这样的成对配偶并不是对偶婚姻,因为配偶本身并没有社会地组织起来,双方都不负有为社会所核准的任何权利或义务。这种配偶的组成和离异,都是在社会对两性关系的集团调节——群婚范围内出现的异性个体之间的私人事情,这种现象仍然是以群婚的现实存在为前提的。其次,到了氏族社会末期,母系氏族作为生产集体的职能开始让位于父系公社,当有权利和义务发生两性关系的异性集团之间的成对配偶相互担负起一定的为社会所核准的经济上的权利和义务时,成对配偶才转变成了对偶婚姻。不过,这时的对偶婚姻仍然受着群婚的调节,凡不符合群婚规范的对偶婚姻都不能成立。可见对偶婚姻的存在并不能说明群婚的消失。对于群婚来说,对偶婚姻、成对配偶、临时性的性关系并没有什么不同,仅仅是性关系而已。所谓对偶婚姻并不以排他性的同居为前提,正是因为与旁人发生的性关系同时又是合乎群婚规范的,因而为社会所承认。从这里我们就可以看到,民族学家们所说的前阶级社会婚前的和婚外的性关系自由,不过是指对偶婚姻的“婚前”和“婚外”,对群婚来说仍然是婚内的性关系。所以,当我们遇到前阶级社会的“婚前”和“婚外”的性关系自由时,那无非就是遇到了群婚,遇到了纯粹形态上的群婚。这种性关系自由不应该算做什么群婚的遗迹,而是直接现实地存在的群婚。

说到群婚的遗迹,那是指氏族组织消失以后所遗留下来的群婚的残余。这时,一夫一妻制婚姻一般已经普遍存在,甚至已占统治地位,因而叙述式亲属制度也已经出现。当我们遇到了真正的名符其实的——而不只是按照民族学家们用叙述式亲属名称所表述的——对等的交互从表婚姻和单向的交互从表婚姻的情况时,那才是群婚的遗迹。所谓对等交互从表婚姻,是指姐妹的女儿一代接一代地嫁给兄弟的儿子;而兄弟的女儿也一代接一代地嫁给姐妹的儿子,这就是所谓姑舅从表婚姻。这种婚姻,对于女子来说,婆母同时是姑母,公公同时是舅父;对于男子来说,岳父同时是舅父,岳母同时是姑母。只要回顾一下澳大利亚的按辈分划分的两合胞族婚姻组织,这种婚姻形式的历史渊源就会十分清楚。因为四个婚姻类别的关系按叙述式亲属名称来表述,恰恰就是对等的交互从表婚姻。所谓单向的交互从表婚姻,是指姐妹的女儿一代接一代地嫁给兄弟的儿子,而兄弟的女儿却一代接一代地嫁给她母亲的兄弟的儿子,直到某一家族中兄弟的女儿又成为第一家族中的儿媳,这就是所谓单向的舅表婚姻。在这种情况下,对女子来说,公公同时是舅父,对男子来说,岳母同时是姑母。或者正相反,兄弟的女儿一代接一代地嫁给姐妹的儿子,而姐妹的女儿却一代接一代地嫁给她父亲的姐妹的儿子,直到某一家族中姐妹的女儿,又嫁到第一家族中成为儿媳,这就是所谓单向的姑表婚姻。在这种情况下,对女子来说,婆母同时是姑母,对男子来说,岳父同时是舅父。这两种情况,乃是母系氏族之间或父系氏族之间的单向群婚形式的遗迹。并且,无论对等的交互从表婚姻还是单向的交互从表婚姻,往往都按照通婚规则伴随有婚前的性关系自由,至于婚外的性关系自由,由于排他性同居的日渐发达,就比较少些。这种按通婚规则存在的婚前性关系自由,可以更明显地说明上述两种婚姻形式是群婚的遗迹。至于进入阶级社会以后还保留的某些群婚节日,宗教形态上的群婚再现,这里就不再一一列述了。

总之,群婚是氏族社会中两性关系的基本社会组织形式,从两合氏族群婚到两合胞族群婚以及晚期氏族间各式各样的群婚形态,有其自身的历史发展。即使在对偶婚姻已经存在的情况下,群婚也仍然调节着对偶婚姻,起着比对偶婚姻更加广泛、甚至更加重要的作用。

总结以上关于群婚所说的一切,对于群婚这个概念,可以归结出两个基本特征:(1)群婚是一定的非性关系集团——氏族或胞族之间,两性关系的社会组织形式。因此,婚姻双方并不仅仅指男人集团和女人集团,而是指既有男人集团又有女人集团的氏族或胞族;(2)群婚调节着异性集团之间的两性关系,但并不直接调节异性个体之间的两性关系,对于群婚来说有权利和义务发生性关系的异性集团之间其个体性关系无论以个体婚姻的形态出现,还是仅仅以性伴侣、性关系的形态出现,都是婚内的性关系。

【注释】

[1] 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源•第四版序言》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第14页。

[2] 摩尔根:《古代对会》,商务印书馆1981年版,第386页。在这一段话中,family(家族)这个词一般译为“家庭”。中文版泽者可能觉得摩尔根古代家庭的概念很宽泛,所以译为家族;但这并不能解决问题。下面我们还要谈到摩尔根的家庭概念。

[3] 摩尔根:《古代社会》,第391页。

[4] 在本文中,“亲属关系”是作为亲属关系、夫妻关系和姻亲关系的总名称使用的,因为国内外文献中尚没有一个概括这三者的专有名称,许多学者都把“亲属关系”作为这三者的总名称使用,我们也沿袭了这种做法。同样,本文所用“亲属制度”一词,也是指以上三种关系的名称体系,也是一个总名称。

[5] 摩尔根:《古代社会》,第396页。

[6] 夏威夷的社会当时分为四个等级:最上一层是国王及其家族,以及出身名门、拥有大量土地的贵族首领;第二层是拥有较少土地的地主;第三层是依附民和手工业者;第四层是奴隶。参见C•A•托卡列夫和C•Π•托尔斯托夫主编的《澳大利亚和大洋洲各族人民》,三联书店1980年版,第854、857页。

[7] C•A•托卡列夫和C•Π•托尔斯托夫主编的《澳大利亚和大洋洲各族人民》,第859页。

[8] 同上书,第854页。

[9] 以上称谓均见摩尔根《古代社会》,第414-422页。

[10] 在本文中,凡未加以说明的地方,提到“氏族”都是指母系氏族。

[11] 里维斯:《亲属集团和社会组织》(W• H• Rivers:Kinship and Organization),伦敦1914年版,第76页。

[12] “这与人们所知道的夏威夷群岛曾有亲兄弟姊妹之间结婚的事例并不矛盾。这些例外的事情仅见于首领等级之中,并且是出于系谱和宗教方面的理由。”(《澳大利亚和大洋洲各族人民》,第859页)这些事例比之摩尔根所说的古希腊父系氏族规定承宗女和孤女在族内通婚的例外情况(《古代社会》,第224页),就社会发展程度而言还要晚一些。至于民族学调查中所见血亲婚配的个别事例,以及民间创作中“兄妹成婚”的历史传说,以后将另行著文评述。

[13] 摩尔根:《古代社会》,第25-26、382页。

[14] 摩尔根:《古代社会》,第382页。

[15] 同上书,第67-68页。

[16] 摩尔根:《古代社会》,第431-432页。

[17] 同上书,第432页。

[18] 摩尔根的氏族定义:“氏族就是一个由共同祖先传下来的血亲所组成的团体,这个团体有氏族的专名以资区别,它是按血缘关系结合起来的。”(《古代社会》第62页)

[19] 费逊(L• Fison)和下面提到的哈威特(A• W• Howitt)这两个名字,在恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》一书中文版里被译作“法森”和“豪伊特”,最近有些译者已将译法改了过来,这里遵照了最近的译法。还有,关于澳大利亚的婚姻“类别”,在恩格斯《起源》一书中译的是“级别”——由俄文класc而来,不过класс一词也含有“类别”的意思——这里为了与类别式亲属制度的说法相一致,我们觉得还是把它称作“类别”为好。

[20] 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,载《马克思恩格斯选集》第4卷,第41、39页。

[21] 同上书。

[22] 里维斯:《亲属集团和社会组织》;《美拉尼西亚社会的历史》(The history of Melanesian-society)1-2卷,剑桥1914年版;《社会组织》(Social organization),伦敦1924年版。

[23] 《人类起源某些观点近年的修正》,《化石》1982年第3期,第23、26页。

[24] 这里说“简略地”,是因为在一篇文章的篇幅里不可能论证周详地探讨这一问题,只能按照历史和逻辑相统一的原则,从理论上进行概述。

[25] “1969年,以理查德•利基为首的肯尼亚国家博物馆考察团在肯尼亚与埃塞俄比亚接壤的特卡纳湖东岸的库彼福勒地区,于一层被称作KBS的凝灰岩中找到了早达261万年的石器。这就是截至目前为止世界上已知的最古老的文化。”(尤玉柱、李毅:《桑干河畔的早期祖先遗迹》,《化石》1979年第1期第1页。)

[26] 人类何时有了语言,是一个至今争论未休的问题。如果把语言仅仅规定为交流思想的工具,那末就应当承认在思维产生不久之后,就有了语言。美国哥伦比亚大学人类学教授罗尔夫•霍洛韦首次制作了“1470”号头骨(能人的代表)的颅内膜模型,从“‘1470’号颅骨的内膜模型上得到一个非常有意义的发现,即这个200多万年前(确实年代未定)的早期人可能已会说某种形态的语言”。“因为在头骨内壁发现有一个叫布罗卡氏区的隆起。这个区是语言中枢,只有人才具有。而猿类是没有的。”(《对脑内膜的一项新研究》,《化石》1979年第3期,第31页。)

[27] 在南非的南方古猿发现地汤恩、斯特克方丹、马卡潘斯盖,同时“发现了58具狒狒颅骨(各发现21、22和15具)。其中50具颅骨上均有径向裂痕,像是用尖利的石器打击形成的,并且还有各种骨折处,这类骨折只有用棍棒类工具瞄准后用力打下去才可能出现。”(谢苗诺夫:《婚姻和家庭的起源》〔Ю. И. СЕМЕНОВ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ БРАКА И СЕМЬИ.〕莫斯科“思想”出版社1974年版,第94-95页。)

[28] 谢苗诺夫:《婚姻和家庭的起源》,第110页。

[29] 同上书,第113页。

[30] 谢苗诺夫:《婚姻和家庭的起源》,第117页。

[31] 在黑猩猩那里并不存在成对配偶,当雌性的发情期到来后,一切成年雄性随时都可以同它进行交配,有时是一个接一个地进行,因而也不会引起雄性之间为争夺雌性的角逐。

[32] 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,载《马克思恩格斯选集》第4卷,第31页。

[33] 关于狩猎生产上性禁忌的实例,参见谢苗诺夫《婚姻和家庭的起源》,第72-73、133-134页。

[34] 谢苗诺夫:《婚姻和家庭的起源》,第122页。

[35] 关于捕鱼业上性禁忌的实例,参见同上书,第134页。

[36] 参见谢苗诺夫:《婚姻和家庭的起源》,第76-79、121页。

[37] 同上书,第133、135-136页。

[38] 同上书,第136页。

[39] C•A•托卡列夫和C•Π•托尔斯托夫主编的《澳大利亚和大洋洲各族人民》,第196页。

[40] C•A•托卡列夫和C•Π•托尔斯托夫主编的《澳大利亚和大洋洲各族人民》,第204页。

[41] 为了分析的简便。这里所说的“衣杜”仅指纯粹母系外婚制的生产、生活单位。

[42] 詹承绪、王承权、李近春、刘龙初;《永宁纳西族的阿注婚姻和母系家庭》,上海人民出版社1980年版,第224-227页。这里在编排上做了改动。

[43] 严汝娴、宋兆麟:《纳西族母权制研究》,中国社会科学院民族研究所1979年油印本,第2章,第1页。

(原载《中国社会科学》,1983年第1期。录入编辑:神秘岛)