作者:张法(四川大学文学与新闻学院)

【摘要】从文艺复兴到19世纪形成的现代型艺术,其核心概念为“艺术哲学即美学”。20世纪初产生了与之不同的艺术科学。到20世纪中期,又回到“美学即艺术哲学”。这两次“艺术哲学即美学”的核心内容不同,前者重在艺术门类体系,后者重在概念分析。在艺术科学的演进历史中,艺术史取得成功,产生了“艺术理论”一词的两种不同内涵,由此造就了“艺术”概念的复杂性。美学—艺术哲学—艺术科学进入中国后,一方面仍以“艺术”为总名,体现在哲学和学科体系当中,另一方面则以“文艺”为总名,体现在体制和学科两个方面。“艺术”和“文艺”的语汇悖论由此形成。进而形成了“中国艺术”(或曰“文艺”)两种总名、三套体系和三套话语的局面。艺术话语在世界与中国均呈现出的复杂性和丰富性内蕴着世界现代性和中国现代性的复杂性和丰富性。

【关键词】艺术 世界与中国 美学 文艺

现代意义上的艺术,是西方文化自文艺复兴到19世纪,在走向现代化的进程中形成的。这一新型艺术的形成产生了三个方面的结果,一是形成了哲学层面的艺术话语,即美学—艺术哲学;二是以新型艺术为框架回望历史,一种从原始时代向现代发展的艺术史得以建构;三是随着现代化向世界的扩展,西方现代形成的艺术及其理论形态亦向着非西方文化演进,并在与各非西方文化的互动中形成了多种多样的以新型艺术框架为基础,各具特色的艺术体系和理论形态,呈现出极为复杂且波澜壮阔的艺术和思想景观。而中国在走向世界的现代化进程中则形成了既与西方理论话语相关联又与之有所不同的艺术之理论话语,这一关联、互动与差异使得目前中国的艺术理论话语仍处在一片“混乱”当中。于是,从世界的角度梳理艺术理论话语的建立、演进与展开,呈现现代型艺术在西方的建立以及由是在理论话语上的演进,特别是凸显其复杂性,是理解世界现代性进入中国并引起中国艺术观念变化,进而进行理论建构及复杂展开的基础。由于问题庞杂,本文拟分为西方与中国两个部分,先讲艺术理论话语在西方的演进,再讲中国按照西方新型艺术框架对自身理论话语的重建。在西方,艺术理论话语的演进主要分为两个阶段。一是文艺复兴到19世纪末,即现代型艺术形成期,其理论话语主要关键词有四:“心创艺术”(Arti del Disegno)、“美的艺术”“美学”与“艺术哲学”。二是20世纪初至今,即现代型艺术转变期,其理论话语的主要关键词亦为四个:“艺术科学”“艺术理论”“美学”和“艺术哲学”——与前一阶段相比,这里“美学”与“艺术哲学”就语词而言是旧的,就内容而言是新的。而在中国,艺术理论话语的演进则体现为上下两段:一是从19世纪末中国现代化初潮到20世纪80年代,此为艺术理论话语的定型期,从“上艺”“雅艺”“美艺”,到“美术”再到“艺术”,展开为三大核心词——“文艺”“美学”“艺术学”,其中“文艺”是主潮;二是20世纪80年代以后,因学科体系中艺术学的突出和演进,形成了“艺术学”“文艺”“美学”这三种既有所关联又各不相同的理论话语。

仅仅列出艺术在西方与中国理论话语之间的差异,我们就可以感受到其复杂性。下面先讲新型艺术在西方的产生及理论话语的建立与演进。

一、艺术哲学——美学:新型艺术体系和理论的形成

在西方,文艺复兴之前属“泛艺术”阶段。如古希腊的“τεχνη”(艺术),包括理发、造船、几何、天文等。中世纪的“ars”(艺术)则分为以动手为主的“mechanical art”(机械七艺)和以用心为主的“liberal art”(自由七艺)。前者包括编织、商贸、农业、狩猎、医学、演剧与装备(建筑、雕塑、绘画皆属“装备”艺术),后者包括语法、逻辑、修辞、算术、音乐、几何和天文。诸非西方文化在现代性之前的艺术亦属“泛艺术”。比如中国古代,在正史中以《隋书·艺术传》为例,“艺术”内容包括历法、卜筮、医巫、音律、相术与工艺。[1]以此可知,自文艺复兴以来产生的新型艺术体系对于世界现代性的知识体系建构具有极为重要的意义。

而自文艺复兴开始,世界现代性则按照新的思想体系开启了与之前泛艺术不同的新型艺术。从18世纪中到19世纪初,以巴托(C.Batteux)的《由单一原则而来的美的艺术》(1947年)为标志,艺术完成了新名称与体系的构建。从最终结果上看,其内容由建筑、雕塑、绘画、音乐、舞蹈、戏剧、文学七大门类构成,其名称(以西方主要语言为代表)为“美的艺术”(法语“Beaux art”、英语“Fine art”以及德语“Schöne Kunst”)。艺术是由对美的追求产生的,因而是美的艺术,这与以前“泛艺术”的性质完全不同。新型的美的艺术之产生与现代性以来的新型思想体系紧密关联。“美”是什么,自柏拉图以来皆是从客观上去追问和进行定义的,要把这定义放到经验和实证中给予理论解说甚难,毕竟“各美其美”的现象随处可见。而近代以来这一探究转向主体追问,一个事物之所以为“美”就在于人对之有了美的感觉,因而“人的主体的美感是什么或如何定义”,成为确定美的关键。而其解答则从英国经验主义那种超功利的内在感官的美之“趣味”,到德国理性主义以旧词新义的方式命名专门的“美感”。从词汇使用上看,从希腊文的“ ”(一般感性)到拉丁文的“aesthetica”这一为鲍姆加登(A.Baumgarten)拿来专门使用的“美感”一词,普及到现代欧洲语言当中,成为英语的“aesthetics”,德语的“Ästhetik”,以及法语的“esthétique”。从理论上讲,从英国的夏夫兹伯里到德国的鲍姆加登乃至康德,美的本质被以“美感”的方式确定下来。美感是一种快感,但不是感官的快适,不是功利的快乐,也非知识的愉快,更非道德的喜悦。当一种快感既非由感官、功利而来,也非自知识、道德而来,那它就是美感。一言以蔽之——美感是非功利的快感。由于美感在美的研究中具有的核心和基础地位,“aesthetics”一词同时就成为该学科之名称——“美学”(Aesthetics)。然而,美感是一种内在心理状态,它是如何外化为客观的美进而成为客观、固定的研究对象的呢?美的艺术的产生,正好提供了这样一种客观对象。一方面,美的艺术是艺术家美感的产物,另一方面,美纯粹地体现在美的艺术中。社会和自然中都有美,但其美与功利、知识、道德等相混杂,而艺术是专为美而产生出来的。西方现代以来对艺术的基本观念是,艺术乃虚构之物,从而不是现实,不能按现实去对待。正是艺术按照美的形式,通过虚构,创造出来纯美的艺术作品,因此,艺术哲学即是美学。正如黑格尔《美学》开宗明义:“这些演讲是讨论美学的,它的对象就是广大的艺术领域,说得更精确一点,它的范围就是艺术,或则毋宁说,就是美的艺术。”(黑格尔,第3页)又说:“我们这门学科的正当名称却是‘艺术哲学’。”(同上,第3—4页)美学从兴起始即分三大方向。一是专门的美感研究,与美学的起源核心相关,也与美学进入日常感受相关;二是对美与崇高的研究,源于美感与西方型的已知世界和未知世界之关系;三是艺术哲学,关系着美的经典体现,通过对艺术的研究来总结出美的根本规律。其中第一和第二方向最终都凝结、集中到了艺术上,以艺术的样态呈现出来。因此,说“美学即艺术哲学”,这就抓住了美学的本质。

”(一般感性)到拉丁文的“aesthetica”这一为鲍姆加登(A.Baumgarten)拿来专门使用的“美感”一词,普及到现代欧洲语言当中,成为英语的“aesthetics”,德语的“Ästhetik”,以及法语的“esthétique”。从理论上讲,从英国的夏夫兹伯里到德国的鲍姆加登乃至康德,美的本质被以“美感”的方式确定下来。美感是一种快感,但不是感官的快适,不是功利的快乐,也非知识的愉快,更非道德的喜悦。当一种快感既非由感官、功利而来,也非自知识、道德而来,那它就是美感。一言以蔽之——美感是非功利的快感。由于美感在美的研究中具有的核心和基础地位,“aesthetics”一词同时就成为该学科之名称——“美学”(Aesthetics)。然而,美感是一种内在心理状态,它是如何外化为客观的美进而成为客观、固定的研究对象的呢?美的艺术的产生,正好提供了这样一种客观对象。一方面,美的艺术是艺术家美感的产物,另一方面,美纯粹地体现在美的艺术中。社会和自然中都有美,但其美与功利、知识、道德等相混杂,而艺术是专为美而产生出来的。西方现代以来对艺术的基本观念是,艺术乃虚构之物,从而不是现实,不能按现实去对待。正是艺术按照美的形式,通过虚构,创造出来纯美的艺术作品,因此,艺术哲学即是美学。正如黑格尔《美学》开宗明义:“这些演讲是讨论美学的,它的对象就是广大的艺术领域,说得更精确一点,它的范围就是艺术,或则毋宁说,就是美的艺术。”(黑格尔,第3页)又说:“我们这门学科的正当名称却是‘艺术哲学’。”(同上,第3—4页)美学从兴起始即分三大方向。一是专门的美感研究,与美学的起源核心相关,也与美学进入日常感受相关;二是对美与崇高的研究,源于美感与西方型的已知世界和未知世界之关系;三是艺术哲学,关系着美的经典体现,通过对艺术的研究来总结出美的根本规律。其中第一和第二方向最终都凝结、集中到了艺术上,以艺术的样态呈现出来。因此,说“美学即艺术哲学”,这就抓住了美学的本质。

然而,“美学即艺术哲学”这一观念极具西方思维特色,不易为中国思维所接受,故要多加些解释。第一,西方思维从古希腊以来就形成了“实体—区分”的特点。一物归结到最后是“ ”,即原子,是不可再分的实体,且只有一个“

”,即原子,是不可再分的实体,且只有一个“ ”即本质属性,决定了一物之为此物,与他物相区别。按此种思维方式,从创立美学的鲍姆加登开始,“美”与“真”“善”从本质上区别开来。客体上的“真”“善”“美”与主体的“知”“意”“情”相关联。“真”与主体的“知”相关,体现为科学与哲学;“善”与主体的“意”相关,体现为伦理学和宗教学;“美”与主体的“情”相关,体现为美学和艺术。总之,从美学和美的艺术在近代同时产生看,均以美为本质和对象,其内在与本质之相通,在西方的思维中明显昭然,但在非西方思维中却难以圆通,尚需对之展开较为复杂的还原性思考。

”即本质属性,决定了一物之为此物,与他物相区别。按此种思维方式,从创立美学的鲍姆加登开始,“美”与“真”“善”从本质上区别开来。客体上的“真”“善”“美”与主体的“知”“意”“情”相关联。“真”与主体的“知”相关,体现为科学与哲学;“善”与主体的“意”相关,体现为伦理学和宗教学;“美”与主体的“情”相关,体现为美学和艺术。总之,从美学和美的艺术在近代同时产生看,均以美为本质和对象,其内在与本质之相通,在西方的思维中明显昭然,但在非西方思维中却难以圆通,尚需对之展开较为复杂的还原性思考。

第二,美学为什么是“艺术哲学”而不是“艺术理论”?一方面,正如谢林在《艺术哲学》中解释的那样,把某一研究对象与宇宙的根本观念关联起来进行理论的解说,这就是哲学。(参见谢林,第19—24页)物理学与上帝的第一推动相关联,因而被称为“自然哲学”,由是与美的理念相关联的学科就被称为“艺术哲学”。另一方面,西方的世界由已知和未知所组成,与宇宙的根本观念相连,这就意味着把已知部分(多为技艺层面之理)和未知部分(直抵宇宙整体之道)结合为一个整体。如是理论话语,堪称艺术哲学。

第三,西方的美的艺术体系自文艺复兴起步,是由绘画、雕塑、建筑三个门类从中世纪低级的机械艺术中超离出来,进入到高级的自由艺术中所形成的,特别强调与心灵的关联,因而被称为“心创艺术”。瓦萨里(G.Vasari)《名人传》(1550年)的第一部分“序言”,开篇便将“心灵创设”(disegno)的概念与《圣经》中的“创世纪”传说联系起来。(see Vasari, p.27)其中,绘画在二维平面上创造出精确如现实一般的三维效果,对新型的美观念具有普遍性意义,在达·芬奇和阿尔贝蒂(L.Alberti)的理论中均得到特别强调。其原因不仅在于绘画在三个门类中的独特地位,更在于它对于进入美的艺术的艺术门类,包括自由艺术(如音乐、文学)以及其他非自由艺术(如舞蹈、戏剧),都具有引领的作用。这一对绘画以及对包括绘画在内的美术的强调,对于美的艺术体系的形成具有重要的作用。因此,“美的艺术”一词有三重含义,一可单指绘画,二可仅指美术,三指整个艺术体系。虽然后来“美的艺术”被简化为首字母大写的“Art”,再变为首字母小写的“art”,其一词三义不变。可以说,西方的艺术体系以“艺”为核心,内蕴着新型艺术体系的产生、演进与形成的历史过程。

花费笔墨作以上解释,一是为了彰显“美学即艺术哲学”这一西方特有的观念内容;二是为以后艺术话语的演变,主要是与艺术哲学不同的艺术科学和艺术理论的出现作一预先的辅垫。就“美学即艺术哲学”而言,20世纪以来,西方的美学即艺术哲学进入流派纷呈之境,各流派的“美学即艺术哲学”均按照自己对美学或艺术哲学的理解,强调各自的理论特色。如实用主义美学代表杜威的《艺术即经验》(Art as Experience,1934),表现主义代表科林伍德的《艺术原理》(The Principles of Art,1938),现象学美学代表杜夫海纳的《审美经验现象学》(Phénoménologie de l'expérience esthétique,1953),都是以“美学即艺术哲学”之观念写作的。之后,从20世纪后半期到21世纪,西方美学著作的名称亦一再彰显着“美学即艺术哲学”这一观念。其中最为明显的是以下两本其实完全可以互换名称的著作——谢泼德(A.Sheppard)的《美学:艺术哲学导论》(Aesthetics: An Introduction to the Philosophy of Art,1987)与格拉汉姆(G.Graham)的《艺术哲学:美学导论》(Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics,2005)。当然还有不少既凸显这两个关键词的内在一体,又显示其多样展开的书名。如格林(P.Green)的《艺术问题:美学读本》(The Problem of Art: A Test-book of Aesthetics,1939),阿申布伦纳(K.Aschenbrenner)与克里弗斯(E.Cliffs)的《美学理论:艺术哲学研究》(Aesthetic Theory: Studies in the Philosophy of Art,1965),斯特克(R.Stecker)的《美学与艺术哲学:导论》(Aesthetics and the Philosophy of Art:Introduction,2010),希克(D.Hick)的《美学与艺术哲学导论》(Introducing Aesthetics and the Philosophy of Art,2017),戈德布拉特(D.Goldblatt)等人编写的《美学:艺术哲学读本》(Aesthetics: A Reader in the Philosophy of Arts,1997);等等。以上著作从书名上看就以明显而多样的方式宣告着“美学即艺术哲学”。

本文之所以要强调西方美学的主流为“美学即艺术哲学”,正是为预示后面将要讨论的话题,即这一主流对中国艺术理论造成的困扰。美学既有与艺术哲学相同的一面,也有与艺术哲学不同的一面,这一面虽然一直被主流所压抑着,然而一有变动,就会猛地冒出头来,这就是20世纪初在德国产生的艺术科学。这一思想对中国,特别是20世纪80年代之后的中国,影响甚深。

二、美学——艺术哲学的演变与艺术科学和艺术理论的产生

世界现代化进程在西方的演进可以分为三个阶段:从文艺复兴到19世纪末的近代(early modern),从20世纪初至60年代的现代(modern),从20世纪60—90年代至今的后现代(the postmodern)。当以机器为基础的大工业生产形态和以牛顿、黑格尔、上帝为核心的观念形态的近代思想,转变为电器初显的新型生产样式和以相对论—量子论—分析哲学、精神分析、现象学、隐匿上帝为代表的现代思想形态,美学即艺术哲学也产生了新变化,主要体现为“艺术科学”(Kunstwissenschaft)在德国的崛起。以德索瓦(M.Dessoir)为代表的一批德国学人认为,如果说美与已知世界和未知世界合一的宇宙整体相关,美学要从宇宙整体上进行美的研究,那它必然是哲学的;而艺术是艺术家的创造,艺术家的创造过程、艺术作品的现实存在、艺术审美的欣赏活动,虽然也与未知世界相关,但已经把未知世界已知化了,与人的活动紧密相连,因此可以对其进行科学的实证研究和理论把握。德索瓦于其代表性著作《美学与一般艺术科学》(Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft,1906)中,在承认美学与艺术科学的关联和交叠的同时,亦将两者区分开来。这里需要解释一下,德文里的“Wissenschaft”一词与英语的“science”,两者强调重点不同。在英语中,“science”指自然科学。但在德文当中,只要话语建构具有逻辑、理性、体系,都可被称作“Wissenschaft”。在艺术科学追求独立的20世纪前期,其自身展开为三个相互关联的领域。一是将各个艺术门类进行总体研究的一般艺术科学——一般者,“全部—总体—体系”之谓也;二是对各个艺术门类进行分别研究的特殊艺术科学——特殊者,“个别—专门—门类”之谓也,如文学科学、音乐科学、电影科学等。在这个阶段的重要事件有20世纪初工艺美术运动的出现、贴近生活和关联现实的摄影的兴起、昭示了文化工业发展的电影之发明。这些新型艺术门类的产生迫使近代美学形成的关于“美”的超功利定义得到重思和修补。当由美学和艺术哲学聚集起来的美的艺术进入扩类和跨界的动荡之中,各艺术门类的专门研究不失为一种解惑新路,但同时也是一种把艺术门类与文化进行重新组合的跨界与交融之路。三是艺术史研究。在艺术科学三个方向的演进中,一般艺术学在20世纪50年代中期宣告失败,法国学人于第二次世界大战之前成立了“艺术和艺术学研究会”,后改名为“美学学会”。门罗(T.Munro)在20世纪中期总结美学和艺术科学走向时说,法国和美国的走向是抛弃德索瓦的两重名称,把两者合为美学。(参见门罗,第218页)韦尔施(W.Welsch)在20世纪末期表示,德语世界仍把美学限定在艺术范围里,故而他提出“让美学超出艺术”的理念,但遭到了学院派既有美学的拒斥。(参见韦尔施,第105页)既然“一般”艺术科学已不存在,与之相对的“特殊”艺术科学也无必要提及,针对各个艺术门类的特殊研究仍然发展,其跨界与交融甚至更有声有色,如视觉文化、设计艺术等,都已蔚为大观,只是毋需用“特殊艺术科学”这一生自“一般艺术科学”的过时旧词称呼而已。历史的有趣和诡谲之处在于,在一般艺术科学失败和特殊艺术科学变异的同时,于艺术科学大潮中崛起的艺术史研究却大为成功。这不但体现在20世纪初的艺术科学潮流将之前艺术史研究的传统结合进来,并与时俱进,形成自身的体系结构,以及如莫雷利(G.Morelli)的鉴定学、里格尔(A.Riegl)的纹饰学、沃尔夫林(H.Wölfflin)的风格学、潘诺夫斯基(E.Panofsky)的图像学等多方面的成就,更令在19世纪30年代就在西方大学中开始流行的艺术史学科得到蓬勃发展。

然而,正如美的艺术是由文艺复兴时代的美术领跑的一样,艺术史研究在西方大学中也是从美术史开始的。在20世纪初的艺术科学时代,艺术史研究仍是在特殊艺术科学的美术史中发扬光大的,当一般艺术科学失败之后,艺术史也因而被固化在美术史研究上,并未进入到艺术总体之中。本来,前面讲过,“艺术”一词三义,艺术可以等同于美术,当艺术史因艺术科学的推动在西方大学的学科体系当中大放光芒时,艺术等于美术的词义得到了更为普遍的运用,从而使得在学术词汇上,美术以“艺术”之名更加广泛地流行于世。从而,由美术而来的理论也随之而名——“艺术理论”。而那些名为“艺术理论”而实为美术理论的论著,在由艺术科学所掀起的艺术史大潮中以及在艺术科学落潮后,仍继续高歌猛进,成为了一种普遍现象。罗伯森(J.Robertson)和迈克丹尼尔(C.McDanial)的《当代艺术的主题:1980年以后的视觉艺术》(Themes of Contemporary Art: Visual Art after 1980,2009),其内容正如其副标题所揭示的,是1980年之后的“视觉艺术”,但在正名上却高标“艺术”。威廉姆斯(R.Williams)的《艺术理论:从荷马到鲍德里亚》(Art Theory: An Historical Introduction,2009),则把美术堂堂正正地标为艺术——当然,文艺复兴以来的艺术传统是可以使其堂堂正正的。史密斯(P.Smith)和瓦尔德(C.Wilde)主编的《艺术理论指南》(A Companion to Art Theory,2002)虽然也常常把美术与作为艺术总体的美学关联起来,但其以美术为主线这一点是非常突出的。书中第一编导论就叫作“阿尔贝蒂与近代艺术理论的形成”,以阿尔贝蒂《论绘画》(1435年)中的美术理论作为先导,而完全不提音乐理论上的穆里斯(J.Muris)的著作《新音乐艺术》(1319年)、札里诺(G.Zarlino)的著作《和声规范》(1558年),不提文学理论方面但丁的《论俗语》(1304—1308年)与布瓦洛《诗艺》(1674年),亦完全不提及舞蹈理论方面阿尔博(T.Arbeau)的《舞蹈艺术》(1589年)以及洛札(F.Layolle)的《舞蹈大全》(1623年)……因此,这本《艺术理论指南》实为“美术理论指南”。后人可通过该书多层面地理解自文艺复兴以来的美术理论演进,但若试图由之理解艺术总体的演进,则会陷入充满缺环、空白和盲点的沼泽。

总之,西方的理论话语,从艺术科学到艺术理论,变成了由大的艺术体系到小的只是艺术一部的美术理论。这一实为美术理论而名为艺术理论的现象,从历史上讲,有新型艺术在起源和形成中的一词三义的基础,就时代而论,乃体现了艺术史研究大获全胜后的巨大影响。这样一来,西方的艺术话语就有两种不同的用法。一为由美学家写就的艺术哲学论著,“艺术”一词,义为整个艺术体系,如沃尔海姆(R.Wollheim)《艺术及其对象》(Art and Its Objects,1980),卡罗尔(N.Carroll)的《今日艺术理论》(Theores of Art Today,2000)。二为由美术理论家们写就的以“艺术”为名的论著,其词义和内容皆为美术。“艺术理论”一词在西方的两用,因有艺术一词三义的基础,西方读者皆能见词联系语境而知义,但在中国则引起了较大的话语绞缠,造成了相当程度的理解困难。回到西方艺术话语的演进大势,自艺术科学之兴,呈现从艺术总体性的“艺术科学”和只指艺术门类之一的美术的“艺术理论”这一由大到小的话语演进,进而形成美学和美术学两个领域共享“艺术理论”一词而各有其专义的有趣现象。近期中国艺术学人对“艺术理论”概念的误会与盲用就源于此。

总而言之,伴随世界现代性的兴起与发展,西方艺术理论话语的演进有自己的内在逻辑,这就是前面提到的用心创艺术突破旧的泛艺术结构,达到美的艺术,进而产生了美学—艺术哲学。这是一个以艺术美为核心去把握美的世界以及使世界为美的话语,其中包含着稳定的美的艺术与广阔的美的世界之间的既相通又相悖的复杂关系。由此产生了艺术话语在逻辑与历史互动中的三个方面:艺术哲学(等于美学)、艺术科学(不完全等于美学)、艺术理论(只等于美术)。而到了20世纪中期艺术科学失势之后,此种话语则主要呈现为两大方面:一是对艺术体系进行总体研究的艺术哲学—美学;二是以美术为主体,可以关联到艺术总体也可不关联到艺术总体而形成的艺术理论。然而,当中国进入世界现代化进程之后,在其受西方影响而产生的艺术理论话语当中,于西方失败的艺术科学却有着比在西方更为复杂的演进。

三、中国现代性的古今对接与文艺作为艺术体系总名的产生

当中国进入世界现代化进程而重思艺术理论时,面临着业已成为世界知识体系之一部分的美的艺术与中国古代艺术的差异。中国在现代之前的艺术是一种泛艺术,主要包括六个部分:先秦时代的礼之艺(礼、乐、射、御、书、数),两汉主潮的文之艺(六经之艺)、魏晋时期进入正史的术之艺(历法、筮巫、医术、相术等)、宋代成势的士人庭院的玩之艺(诗、文、琴、棋、书、画、香、茶)、从先秦宫廷到宋代瓦子勾栏的伎之艺(歌舞、戏曲、说书、杂技)、从《考工记》到《太平御览》且不断演进的工之艺(各类造物技艺)。当中国被纳入世界现代化进程之后,其艺术的基本演进路数就是按照西方美的艺术之基本框架,摒弃与之不合的部分(如历法、巫筮、医术、相术等),而纳入与之相通的部分(如诗文、书画、音乐、戏剧、舞蹈、曲艺等),形成与西方基本相同的艺术体系。与西方相比,中国虽然在各个艺术类型上具有外在相似性,但在相同中又有较大的差异。其中最为重要的有两点:一是在艺术体系自身上,二是在艺术与宇宙整体的关系上。在艺术体系自身上,西方之艺是以“art”为核心的平等展开,而中国之艺则是在以“文”为核心中有等级差异,诗文占有高位,作为表演艺术的伎之艺则落在低位。如何在门类之间的差异中进行调合成为一个重要的实践问题。在艺术与宇宙整体的关系上,西方之艺强调艺术之美的自足性,在自足性的基础上,进入到真善美统一的宇宙整体之中,形成艺术自主性的特色;而中国之艺则强调艺术之“艺”与宇宙之“道”的整体关联和密切关系,进而强调艺术与政治、生活的密切关系,“文以载道”(《通书·文辞》)、“德成而上,艺成而下”(《礼记·乐记》)即艺术与宇宙之道及其在政治和生活中的体现。在中西这两大基本差异之中,中国现代艺术之形成过程与理论话语呈现为如下三个基本特点。一是“art”的总名不是被定型为“艺术”,而是被定型为“文艺”。二是艺术核心概念并未按西方学术定义概念的方式进行运用,而是按照中国学术活用概念的方式,形成活用为主、定义为辅的两结合方式。三是因为以活用为主,从而形成了中国艺术体系按三个领域进行概念划分并形成三套话语体系的局面。这三套话语体系既汇成中国艺术话语的运行整体,又在整体的运行中可以互换、互认、互通,从而突显了中国型的艺术话语整体。下面就这三个基本特点,联系艺术理论在中国的话语演进,分别加以论述。

首先,从“art”到文艺的复杂历程和内在逻辑看,西方意义上作为世界知识体系之一部的“art”进入中国之后,在中西互动当中最后被定名为“文艺”。当“art”进入汉字文化圈,日本和中国的学人及西方传教士先后将之译为“雅艺”(颜永京,1882年)、“上艺”(花之安,1884年)、“美艺”(林乐知、朱树人,1897年)。三种汉译在“艺”前加上定语性的“雅”“上”“美”,都是为了突显西方艺术的本义,即艺术具有求美的高雅性。众译纷呈,最后统一到与西文原词最为接近的“美术”一词上。早在1871年日本参加奥地利万国博览会时,官方文书即用汉字“美术”对接德文“Schöne Kunst”(美的艺术),后来因著名学人西周等的权威影响,美术在日本成为“art”的定译。就中国来讲,不仅旅日学人如李筱圃、傅云龙、李春生等接受了“美术”这一汉译,在清末新政的学日新潮中,学界名人如蔡元培、严复、王国维、刘师培、鲁迅等,亦皆按日本译法,用“美术”一词去对接西方的艺术体系。笔者曾对国人接受“美术”的定义,后跟随日本学界再把“美术”改译为“艺术”,最终以“艺术”定名这一历史作过如下梳理。

蔡元培从1900年的《剡山、二戴两书院学约》到1918年《在中国第一国立美术学校开学式演说词》的一系列文章,皆将“美术”一词用于整个艺术体系。在前文中他提到,“美术学”是“写性灵之作,如诗词绘事”(《蔡元培全集》第1卷,第95页),在后文中则表示“美术本包有文学、音乐、建筑、雕刻、图画等科”(《蔡元培全集》第3卷,第147页)。而严复在《〈法意〉按语》中说:“吾国有最乏而宜讲求,然犹末暇讲求者,则美术是也。夫美术者何?凡可以娱自神耳目,而所接在感情,不必关于理者是已。其在文也,为词赋;其在听也,为乐,为歌诗;其在目也,为图画,为刻塑,为宫室,为城郭园亭之结构,为用器杂饰之百工,为五彩彰施玄黄浅深之相配,为道途之平广,为坊表之崇阂。”(《严复集》第4册,第988页)王国维在其《红楼梦评论》(1904年)、《论哲学家与美术家之天职》(1905年)、《古雅之在美学上之位置》(1906年)等诸多文章里,都用“美术”一词表示整个艺术体系,包括诗歌、小说、图画、雕刻、音乐、戏曲。(参见《王国维全集》)鲁迅从《摩罗诗力说》(1907年)到《拟播布美术意见书》(1913年),同样也都用“美术”指代整个艺术体系。如他在前文中提到“文章为美术之一”(《鲁迅全集》第1卷,第73页),在后文中则更为明确地表示,“美术云者,即用思理以美化天物之谓……如雕塑、绘画、文章、建筑、音乐皆是也”(转引自叶朗总主编,第468页)。然而,随着对西方原著和西方理论的了解日渐深入,与日本一样,在中国学界“美术”代表整个艺术体系的资格不久即为“艺术”所代替。而美术本身则回归到造型艺术的位置上。当然,“艺术”代替“美术”是一个相当长的过程,其间两词也常常相互换用。比如王国维在其《红楼梦评论》当中,偶而也会用到“艺术”一词。(参见《王国维全集》)而在其另一作《古雅在美学中之位置》中“艺术”和“美术”两词的出现频率,据李心峰统计,前者(16次)已经高于后者(7次)。(参见李心峰主编,第13页)1919年初,吕澂在《新青年》杂志第6卷第1号发表《美术革命》一文,文中严格区分了“艺术”和“美术”,并感叹“国人多昧于此”。[2]

其次,汉语文化圈把“美的艺术”译为“美术”,在西方把“美的艺术”简化为“art”之后,汉语又将之改定为“艺术”,同时“美术”成为艺术之一的造型艺术的总名。这都是演进逻辑中的应有之事。然而在这个过程当中,中国学人彰显出的中国特色主要体现为,在汉译中先定成“美术”又改定成“艺术”这一过程中,对西方“美术”及“艺术”的原样进行了修改,即在定名为“美术”的同时,又在“美术”前加上了“文学”。如梁启超的《新民说》(1902年)有“凡一国之能立于世界,具有其国民独具之特质,上自道德法律,下至风俗习惯,文学美术,皆有一种独立之精神”(梁启超,第550页);王国维的《人间嗜好之研究》(1907年)有“若夫最高尚之嗜好,如文学美术”(转引自叶朗总主编,第340页),还有“文学、美术亦不过成人之精神的游戏”(转引自同上,第340页);李大钊的《美与高》(1917年)有“绝大手笔之文学家、美术家如李白其人者”(转引自同上,第605页)。更晚如1929年鲁迅译《现代新兴文学诸问题》里有“何况向科学、哲学、文学艺术伸手”(《鲁迅译文全集》第4卷,第176页);1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》里有“我们的文学艺术,都是为人民大众的,首先是为工农兵的”(《毛泽东选集》第3卷,第863页);等等。

最后,把文学与艺术并列究竟意味着什么呢?从现象上看,在承认具有普遍性的艺术体系的基础上,这样的并列意味着文学在艺术之外,文学加上艺术形成的体系,即以“文艺”为总名的体系才等同于西方的艺术体系。这种并列同时还意味着,西方作为艺术体系总名的“艺术”在进入中国后形成了以“文艺”为总体的艺术体系。从本质上看,是一种对古今中西的最好的调合,即以西方艺术体系对照中国古代,除去不属于艺术的巫、医、相术、品茶、赏香、饮食、花木、棋类等之后,把可以形成艺术体系的门类分为三个等级。一是以诗文为代表的文学,二是既可靠近诗文,又可靠近世俗的书画之类(以画为例,水墨山水画属前者,版画、年画属后者),三是在世俗之中且低于世俗的表演类。文学是士大夫必须掌握的艺术,关系着家国天下;表演类艺术即戏曲、曲艺、杂技的表演者则属于特定贱民,主要为个人生计。简言之,在中国的艺术当中,“文”高于“艺”,与西方艺术在本质上相通的是文学,因而强调文学对各门艺术的统领作用,方与其艺术体系的本质相符合。因此,以“文学”加“艺术”形成以“文艺”为总名的艺术体系,一是把性质上差异甚大的各门艺术统一了起来,二是以文学为中心的统一方才有普遍性艺术体系的本质,三是将文学之外的艺术特别是表演型艺术一直追求而不得的向上的载道性质给予本质上的落实,使中国的文艺体系向世界的艺术体系靠拢。

在中国现代性的演进中,把西方的艺术体系变为中国的文艺体系,是把古今的转换与中西的对接合为一体的运作,代表了中国学人在现代性进程中,通过“艺术”到“文艺”的总名转换体现出来的观念创新。这一转换最突出地体现在体制上,即由中国文学艺术界联合会(以下简称为“中国文联”)这一1949年成立、至今仍在中国文艺中发挥着巨大作用的机构组织。中国文联由14家单位组成,包括中国作家协会(与中国文联平级)、中国戏剧家协会、中国电影家协会、中国音乐家协会、中国美术家协会、中国曲艺家协会、中国舞蹈家协会、中国摄影家协会、中国书法家协会、中国杂技艺术家协会、中国电视艺术家协会、中国民间文艺家协会、中国文艺评论家协会、中国文艺志愿者协会。这里,除了专攻文学的作家协会、理论研究的文艺评论家协会、横跨文学和艺术的民间文艺家协会以及文艺志愿者协会之外,共包含10个艺术门类。其中属于西方古典艺术的有四:戏剧、音乐、美术、舞蹈;属于西方新型艺术的有三:电影、电视、摄影;属于中国传统艺术的有三:书法、曲艺、杂技。自2012年起,中国文联每年出版一本的《中国艺术发展报告》,内容就涵盖自身所领导的13家协会的发展现状。换言之,除了理论研究之外,中国当代艺术由11个门类组成。如上所呈,这是一个对传统的古代和发展的今天进行调和的艺术体系。这一本本厚厚的《中国艺术发展报告》规范和巩固着整个社会关于“什么是艺术”的观念,同时也强化和彰显着“文艺”作为艺术体系的总名。

当然,由于中西古今在艺术体系上的巨大差异,艺术体系以“文艺”为总名的这一创新亦带来了一系列的问题。特别是造成了中国现代进程中文艺体系在理论话语建设中的一系列(至少是在现象上)极为突出的悖论。

四、艺术学的产生与演进及其与艺术体系在理论话语上区分与交织

“文艺”作为艺术体系的总名在中国建立,根据中国的实际需要改变了艺术的理论话语,却不能改变世界的理论话语。中国自步入现代进程以来,一直处在与世界的互动之中,因而中国的艺术体系的建立体现为两个总名和三大领域的同步演进。其重要之点,除了艺术体系的总名由“艺术”转变为“文艺”,另外就是“艺术学”的产生及其在词义上的转变。

西方的艺术体系进入中国之初,由中国学人按己意讲,将“艺术”变成了“文艺”。如视美学等于艺术哲学的朱光潜,把自己写以审美心理学为内容的美学著作取名为《文艺心理学》(1931年)。而当20世纪初德国的艺术科学开始进入东亚时,日本学者将之译为“艺术学”。自20世纪10年代以来,名称当中出现“艺术学”的著作主要有深田康算《美学与艺术学》(1916年)、黑田鹏信《艺术学纲要》(1921年)、大西克礼《论美学和艺术学的问题》(1929年)、甘粕石介《艺术学新论》(1935年)、高冲阳造《艺术学》(1941年)等,其中黑田鹏信和甘粕石介的著作分别于1922年和1936年被译成中文出版。受德国思想影响的法国伊科维支的《艺术科学论》(沈起予译)也在1936年出版。在此大语境之下,宗白华于1926至1928年在“国立中央大学”讲授艺术学,其内容既有西方观念,又受到黑田鹏信的影响。1933年张泽厚出版《艺术学大纲》,尽管当中有受苏联影响如“艺术是意识形态”的内容,但也使用“艺术学”之名,故乃在东亚的大语境之中。马采在东京帝国大学大学部时与甘粕石介是同学,同样是在西方和日本的双重影响下写作《艺术科学论》(1941年),后又将文章标题改为《从美学到一般艺术学》。(参见《马采文集》)总之,德国的“艺术科学”在中国转成了汉语的“艺术学”。民国时代的艺术学基本上是对西方艺术科学的转述,在体系结构上,基本与西方的美学、艺术哲学和美学里的艺术体系相同,正如在宗白华的艺术学讲稿和马采的艺术学论文中,艺术学中的“艺术”都是把文学包括在其中的。(参见《宗白华全集》第1卷;《马采文集》)从而,中国艺术学里的“艺术”与以文艺为总名的主潮中的“文艺”相同,只不过艺术学里的“艺术”其来源是西学,文艺总名里文学+艺术的“文艺”是中国在现代化进程中的新创。西方资源的“艺术”与中国新起的“文艺”在一个共同的环境中共生互动,理所当然地会相互对立、相互绞缠、相互转换甚至相互“羞辱”,并在多重逻辑的共振中产生改变。

到了20世纪80年代教育系统走向学科建设新路时,艺术学在本质上被改变了。《高等学校和科研机构授予博士和硕士学位的学科专业目录(试行草案)》(1983年,以下简称为“学科目录”)当中有11个学科门类包含64个一级学科,其中文学门类下面有三个一级学科:中国语言文学、外国语言文学、艺术学。由此形成了一级学科上文学与艺术学的并列之势。如此一来,艺术学基本上成了除文学之外的其他艺术门类之和,且从学科体系上看文学与艺术被明显地区分开来。至此以后,学科目录又进行了4次修订共5版,在第3次修订即第4版学科目录(2012年)中,艺术学升级为学科门类。这样一来文学与艺术学在门类上就被区分、并置起来。第5版(2022年)中同样如此。

如此一来,艺术学在中国的演进就可分为两个阶段,在民国时期是西式的艺术学,包括文学在其中;改革开放后的艺术学是中式的艺术学,与文学区分开来,呈现为文学与艺术的并列。

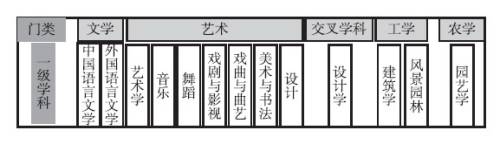

在艺术与文学并列的学科体系中,有两点是要专门讲的,一是艺术学门类体系的形成。在演进到1997年的第3版时,艺术学下属门类以二级学科的方式形成了自身的体系:(除理论性的二级学科艺术学之外)有音乐学、美术学、电影学、设计艺术学、广播电视艺术学,戏剧戏曲学、舞蹈学。这7门艺术构成了学科中的艺术体系。以后的第4版、第5版学科目录,虽然在学科层级上有所调整,但基本保持着这7个门类。二是作为学科的艺术学仍不能涵盖除了文学之外的全部艺术。以最新的2022年第5版学科目录为例,在西方作为知识体系之一部的艺术,在中国学科目录中被分散到不同的一级学科中。如下面表格所呈:

附表1:艺术总体在2022年第5版学科目录中的分布

由上表可见,在学科体系中,第一,艺术体系的总名为“文艺”。其中的艺术学仅是西方以艺术为总名的艺术体系的一部分,文学、建筑、园林、园艺皆不在其中。联系到体制中以“文艺”为总名下的艺术结构可知,体制中的艺术体系,以古今的对接与调适为主,以及关注现实中的艺术现状,特别体现在书法、曲艺、杂技、民间艺术等门类上。学科中的艺术学体系,以中外的教育体系对接为主,特别体现在第3版和第4版学科目录中所凸显的设计艺术、广播电视艺术上。虽然第5版学科目录有进一步调合古今中外的走向,但从中我们还是可以感受到学科体系和体制体系中艺术结构的差异。由此可知,中国以“文艺”为总名的艺术形成了两种略有差异的体系结构,进而形成两种稍有不同的话语体系。而且两者都与以“艺术”为总名的西方艺术体系有所不同。总体而言,特别是就本来美学—艺术科学—艺术学一体中的艺术学而言,从作为总名的“艺术”上看,是一个变名的演进;从“艺术”这一语词看,是一个由大到小(排除了文学)且各有其小(体制上的艺术学和学科上的艺术学)的演进。

然而,中国以文艺为总体的艺术体系,从根源上讲,来自西方以艺术为总名的艺术体系。而中国与西方一直进行着或直接或间接的多样互动,这样一来,一方面,中国的艺术话语,在体制和学科的建构中,在总名上变成了“文艺”,另一方面,西方的美学—艺术哲学—艺术学的原著仍然以“艺术”为总名,以译著的形式源源不断地进入中国。据李心峰统计,从民国时期到2000年,西方、苏俄、日本的艺术哲学—艺术学译著共139本,构成了一个话语群的核心。(参见李心峰,第488—505页)而讲解和论说这些译著的论著已展开为一个巨大的话语领域,对美学—艺术哲学—艺术学的话语整体,产生了很大的影响。而且,不仅仅是在话语上,译介与阐释之作对学科体系也有明显的影响。在学科体系上,在西方一体相通的美学—艺术哲学—艺术学从1983年第1版学科目录起就被分成了两个部分:以二级学科“美学”之名的美学—艺术哲学被放在哲学一级学科中,而文学与艺术学(包括中国语言文学和外国语言文学在内)作为另一一级科学,与之区分开来。当艺术学以非文学的其他艺术形成艺术学话语之时,美学仍按西方的美学—艺术哲学一体的方式,以“艺术”为总名,讲述着包括文学在内的艺术体系。这样,进入现代化进程后的中国的艺术体系有着两个总名:译著译文中的美学—艺术哲学,以及学科中的美学,以“艺术”为总名;体制和学科的艺术学以“文艺”为总名。有着三套话语体系:一是以美学—艺术哲学为中心的西方式话语体系,二是体制上以中国文联《中国艺术发展报告》为中心的话语体系,三是以学科中的艺术学为中心的话语体系。这三套话语体系既有所不同又相互交织,构成中国文艺(或曰“艺术”)在总名使用、体系展开、术语运用上丰富、复杂、绞缠的盛大景观。应学科体系的艺术学要求而撰写的诸多的“艺术(学)概论”教材正是因受着三方的影响才生出了多种多样的景观。比如,彭吉象《艺术学概论》(1994年)按照西方艺术哲学的包括文学、建筑等在内进行了体系建构;(参见彭吉象)王次炤主编的《艺术学基础知识》(2006年)按照我国1997年第3版学科目录撰写,由音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视、美术、设计七门艺术构成体系;(参见王次炤主编)2015年出版的另一版《艺术学概论》则按照2012年第4版学科目录的四个一级学科,即美术学、设计学、戏剧与影视学、音乐与舞蹈学建构其体系。(参见曹顺庆、柴永柏主编)所有这些有关艺术学教材内容的差异,以及教材与文联体制产生的《中国艺术发展报告》话语的差异,都只能从两个总名、三套话语的共存、交织、互动角度看,方可获得一个较好的理解。

五、如何理解和体悟中国艺术现实中的两个总名、三套话语

如上所呈,西方以“艺术”为总名的美学体系,在进入中国后,在中西互动之百波千涛的激荡、翻滚、对流中,展开为两个总名(文艺与艺术)、三套话语(译著译文与学科上的美学话语、体制中的文联话语和学科中的艺术学话语)的交织演进。毋庸讳言,这一我们置身其中的艺术现象和理论话语相当复杂,既模糊又明晰,似乎难懂又仿佛易晓。如何才能更好地理解这一现象,并用一套与之相应的理论语言去表达这一现象,迄今为止,仍算难题。解决这一难题,应联系到这一难题产生背后的思维方式。而这一难题产生的前前后后关联着三套思维方式:一是西方自古希腊以来形成的现象—本质思维模式,二是中国古代自先秦以来形成的虚实关联思维模式。三是西方在科学和哲学升级后形成的当代思维方式。下文一一来看。

首先,西方古代思想认为,现象是多样而变化着的,本质则只有一个且是不变的。所谓理论就是我们用以把握这不变本质的工具。而本质体现为概念,我们必须要对其内涵外延进行清楚界定。这一思想的宇宙观基础,在物质上体现为不可再分的实体性原子,在精神上体现为一个不变的“上帝”或“理式”。任何一种理论都包含直接面对本质且进行了严格定义的基本概念,以及由这基本概念推衍开来的具有严格逻辑性的层级明晰的概念结构体系。

其次是中国的体用不二、虚实关联思维模式。在这一模式中,第一,本质是重要的,正如宇宙整体的形上之道,但又一定是通过现象体现出来的,正如宇宙的形上之道一定要通过运行之道去理解。因此,形上之道的“体”与运行之道的“用”,一定紧密关联在一起呈现为“体用不二”的合一状态。在这里更为重要的是通过运行之道去体悟形上之道。因此,中国表达这一形上之道与运行之道的统一的语言概念并非如西方的不变本质那样是固定的,而是因强调运行而呈现为术语表达的灵活性。正如张载所讲:“道则兼体而无累也,以其兼体,故曰,‘一阴一阳’,又曰‘阴阳不测’,又曰‘一阖一辟’,又曰‘通乎昼夜’。语其推行故曰‘道’,语其不测故曰‘神’,语其生生故曰‘易’,其实一物,指事异名尔。”(《正蒙·乾称》)中西不同的思维方式形成了两套不同的话语性质和结构方式。

西方自古希腊以来的思维方式在近代达到顶峰,而在20世纪的科学和哲学的升级中走向了与中国思维更为相似的方式。就客观世界方面来讲,原子世界的实体还可深入到粒子世界的虚实合一。在现象上,物在事中,物的性质“动”了起来。在语言上,一方面体现为维特根斯坦型的一个词的含义是在它在语言中的用法(参见维特根斯坦),即一个固定的词随具体的使用而词义会起来变化;另一方面则体现为德里达意义上的,词并没有固定的本质性词义,而是在具体运用中进行着延异(la différance)性的变化。两位大哲学家都要求术语的建构与使用要根据现实之物的运行而采用灵活的方式,正如王夫之讲的,“统此一字,随所用而别;熟绎上下文,涵咏以求其立言之指,则差别自见矣”(《夕堂永日绪论外编·二九》)。但问题是,理解语汇与事物相关联的具体词义相对容易,难的是如何在基本概念的不变与变易中建构相对容易理解的话语体系。

确实,中国进入现代化进程之时期,同时也是西方思想开始科学和哲学升级的时期。在思维方式上,中国学人以中国古代思想为基础,又在中西互动中受到西方古典思维和西方现代思想的双重影响。而正是在这种古今中外转变的现实中,三种思维方式交织在一起,在艺术的理论话语上产生了两个总名和三套话语的复杂现象。然而遗憾的是,这一复杂现象所由产生的思维方式其背后的理论体系却尚未完全建立起来,还处于探索之中。因此,如何更好地解释这一现象,并把这一现实朝向更好的方向演进,仍需我辈学人继续努力——“平芜尽处是春山,行人更在春山外”(欧阳修《踏莎行》)。

【注释】

[1]《隋书·艺术传》曰:“夫阴阳所以正时日,顺气序者也;卜筮所以决嫌疑,定犹豫者也;医巫所以御妖邪,养性命者也;音律所以和人神,节哀乐者也;相术所以辩贵贱,明分理者也;技巧所以利器用,济艰难者也。”

[2]以上梳理见《文艺学·艺术学·美学——体系构架与关键语汇》。(参见张法,第109—110页)

【参考文献】

原载:《哲学动态》2023年第9期

文章来源:“哲学动态杂志”微信公众号2023-10-23