作者简介:温权(武汉大学马克思主义学院)

【摘要】追问资本主义生产方式起源的社会历史条件是马克思主义哲学的题中应有之义,其中涉及马克思基于唯物史观对“资本主义何以可能”的发生学检视。马克思辨析了资本主义生产方式据以出场的三重历史情境:一是原本辗转于封建经济体系之外的商人资本在向主导社会生产的产业资本嬗变时,表现出对复杂社会环境的高度倚赖;二是雇佣劳动在自身“能否形成”和“如何形成”两个维度蕴含了对不同文明构型的苛刻的条件及要求;三是新兴资产阶级的政治权力在各方势力彼此博弈的微妙格局中,伴随着对旧统治者的依附以及由此导致的权力属性的反复。这三重历史情境均涉及资本主义生产方式起源的不确定因素。以此为出发点,马克思不仅指认了资本主义制度是生产力发展的“必然性”历史趋势与诸“或然性”社会条件之间辩证统一的“实然性”结果,还抨击了以历史必然性之名宣扬资本主义具有永恒性的意识形态谬误,从而进一步明确了社会主义乃至共产主义的出现才是社会性生产的必然要求。

【关键词】社会性生产 资本主义 商人资本 雇佣劳动 政治权力

基于唯物史观考察和检视资本主义生产方式在人类社会中出场的历史真相,构成马克思批判资本主义制度的重要之维。实际上,已有学者关注到了马克思运用唯物史观诠释资本主义起源的态度问题。在国外,肇始于20世纪70年代的“布伦纳辩论”(The Brenner Debate)就是典型事件。作为重要当事人,罗伯特·布伦纳(R.Brenner)通过重提“多布—斯威齐之争”(Dobb-Sweezy Debate),以封建社会向资本主义社会过渡的历史条件为切入点,对“人口—商业贸易决定论”和“生产力决定论”同时作出了评价,进而重构了资本主义的属性和历史唯物主义的归属。(参见布伦纳)因循类似线索,佩里·安德森(P.Anderson)进一步区分了东西方前资本主义社会形态的差异,并以马克思的《资本论》及晚年的人类学笔记为参照,明确提出原发性资本主义起源的条件性及历史选择的不确定性。(参见安德森)与之相应,年鉴学派的代表人物费尔南·布罗代尔(F.Braudel)和雅克·勒高夫(J.Le Goff)从更为微观的视角出发,试图在唯物史观之外追问引发资本主义生产的“底层文化因素”。(参见布罗代尔,2017年a;布罗代尔,2017年b;勒高夫)而在西方马克思主义者阿尔都塞那里,则径直将考察社会变迁的历史唯物主义视角纳入“偶然相遇”的范畴,从而在理论上极端化了马克思对“资本主义何以可能”的条件性论述。(参见阿尔都塞)反观国内,近年来有学者以“亚细亚生产方式”或东西方社会的工业化道路的异同为切入点,不乏对资本主义起源问题的深刻论述。如王南湜通过重释历史唯物主义的科学性,间接指认了马克思在“资本主义何以可能”问题上所蕴含的实证—条件性态度(参见王南湜);邹诗鹏从民族、社会及其与资本主义发展史的关系入手,肯定了资本主义在诞生与发展层面的多样性(参见邹诗鹏);关锋则立足工业化、社会过渡理论,重新评价了基于唯物史观诠释资本主义生成史的重要意义(参见关锋);等等。应当说,以往的研究聚焦了两个重要问题:资本主义起源的欧洲模式是否具有历史普适性?资本主义的诞生能否被视为历史无条件演绎的必然后果?鉴此,为了再现唯物史观“逻辑-现实”的辩证统一属性,进而批判资产阶级的“历史目的论”和“历史偶然论”,我们需要从马克思关于人类社会如何由小生产跃迁为社会性生产的社会历史条件出发,重申资本主义诞生的条件性与消亡的必然性。

在马克思看来,资本主义生产方式的起源问题涵盖三个彼此递进的共轭环节:其一,不断崛起的商人资本促使财富本身发生从“土地”到“货币”的切换,并引起普遍的社会性生产;其二,由资本推动的社会性生产频繁导致劳动者与劳动资料相分离,从而产生大规模的雇佣劳动群体;其三,以“资本—雇佣劳动”为支点展开的社会性生产,进一步要求资产者获得相应的政治权力。以历史唯物主义的总体性视角观之,这三个环节既折射出全面的社会性生产终将取代狭隘的小生产的历史趋势,又暗示了资本主义生产方式是社会性生产从萌芽走向成熟所必经的社会阶段。通过辨析人类文明形态更迭的具体历史情境,马克思深刻地意识到,资本主义生产方式的诞生过程不仅没有呈现出“理所应当”的无条件性,反倒无时无刻都受到各种不确定性因素的影响,甚至不乏歧路的产生。鉴此,在生产力进步的“必然性历史态势”与影响生产格局的“或然性社会因素”的辩证统一关系中再现资本主义的起源过程,成为马克思哲学的重要理论任务之一。面对这一复杂而艰巨的思想任务,马克思对构成资本主义前提的“商人资本”“雇佣劳动”以及“资产阶级政治权力”三者何以可能的社会历史条件进行了深入的考察。

一、商人资本出场的曲折性

在资本主义起源问题上,马克思反复强调商业的奠基作用。他指出,“只有在商业支配生产本身和商人成为生产者或生产者成为单纯商人的地方,资本才能产生。……最恰当形式的资本的产生,要以作为商业资本的资本为前提,因而生产的目的已不再是为了消费,而是为了大规模的商业,并且这种生产或多或少是以货币为中介”(《马克思恩格斯全集》第31卷,1998年,第272页)。显然,马克思默认了一个基本事实:商人资本能否作为资本主义的前提,尚需一个关键的历史契机,即扮演生产中介的“货币”开始支配生产本身,并使“生产者”与“单纯商人”最终合而为一。这涉及商业发展的一般趋势同特定时段内具体文明形态间的复杂因应之道。鉴此,马克思一方面承认,“如果从事交换的商人(伦巴第人、诺曼人等等几乎对所有的欧洲民族都扮演这个角色)一再地出现,从而继续不断的贸易发展起来……那么,生产的剩余物就必然不仅仅是偶然的、间或存在的东西,而且是不断反复出现的东西,因而本地的生产本身就具有一种以流通,以设定交换价值为目的的趋势”;另一方面又强调,“设定交换价值的运动究竟在多大程度上触及整个生产,这部分地取决于这种外来影响的强度,部分地取决于本地的生产要素——分工等等——已经发展的程度”。(参见《马克思恩格斯全集》第30卷,1995年,第212页)应当说,透过交换价值对资本的构成性关系,马克思准确把握了商人资本从产生直至触发资本主义的全部历史要素,即“一再出现的商人”“继续不断的贸易”“外来影响的强度”“本地发展的程度”。值得一提的是,马克思从未将上述要素武断地视作历史进程中必然出现、且以线性因果形式彼此勾连的“环节”,反而对它们由以形成并产生特定效应的历史前提进行了审慎的考察。据此,原始资本出场的曲折脉络就跃然纸上。

一是商人阶层的出现促生了商人资本不断成熟的复杂历史环境。对此,马克思根据人类文明发展的总体态势作出了一般性的预判:“一个民族内部的分工,首先引起工商业劳动同农业劳动的分离,从而也引起城乡的分离和城乡利益的分立。分工的进一步发展导致商业劳动同工业劳动的分离。”(《马克思恩格斯选集》第1卷,第147—148页)不难看出,这一预判涉及了商业从发轫到成熟的三个历史节点:工商业与农业的分离;城市与乡村的分离;商业与工业的分离。问题的关键在于,马克思从分工入手对三个历史节点所作的次序性编纂的客观依据是什么。无独有偶,当马克思在“资本主义何以可能”的语境中谈及工商业与农业的分离时,特意提到一个重要现象:“在中世纪城市的幼年时期,逃跑的农奴中谁成为主人,谁成为仆人的问题,多半取决于他们逃出来的日期的先后,在资本主义生产的幼年时期,情形往往也是这样。”(《马克思恩格斯全集》第44卷,2001年,第859页)可见,马克思虽言明商人源于农奴的历史事实,但又提示应从欧洲封建制度中发掘农奴转化为商人的社会机理。后者既包括因耕作方法改良或庄园经济扩张而使农奴地位提高直至自愿挣脱土地束缚并从事其他行业的积极向度,又涉及原本身为“多余人”却遭受主人压榨的农奴被迫在土地之外谋求生存之道的消极层面。(参见 Geanakoplos, p.113)加之中世纪西欧王权虚弱,封建律法力所不逮的城市充当了边缘群体的栖息地,故衍生出以“劳动-交换”为座架的城市商业模式同乡村依附性生产之间相对立的格局。

然而,马克思并不认为上述过程必然导致单纯商人资本的出现,以及城乡利益的真正分立。相反,他将彼时聚集于城市的资本当作“自然形成的资本”(《马克思恩格斯选集》第1卷,第186页)之余,又专门谈道:“分工的进一步扩大是生产和交往的分离,是商人这一特殊阶级的形成。这种分离在随历史保存下来的城市(其中有住有犹太人的城市)里被继承下来,并很快就在新兴的城市中出现了。”(同上,第187页)从这段话中很容易捕捉到一条清晰的逻辑线索:商人成为“特殊阶级”的前提是生产与交往的分离,后者作为分工进一步扩大的结果,事实上出现在新旧城市的更迭中。但这又受制于一系列在当时看来无法预知的不确定因素,它们均关涉商人克服封建行会与封建王权的条件。巧合的是,马克思晚年的历史学笔记曾摘录过一则关键信息:“王权反对威尼斯所代表的资本实力的这场斗争发生的时间,正赶上一些崭新的因素开始起作用(美洲……金矿和银矿的发现、殖民地等等,国内需要钱供养常备军等等)。这场斗争的目的是为了制伏资本即资产阶级的祸患;制伏这个产生于封建国家、还带有封建痕迹的君主国。”(《卡尔·马克思历史学笔记》第3册,第55页)事不孤起,海外贵金属的输入和殖民地的开辟无疑增加了商人的货币储备,使其具备了充足的经济实力以挟制市场份额狭小的手工业行会;至于日益扩大的军费花销,则在客观上促成了专制君主与商人之间的政治联姻。它们作为新兴商业城市取代中世纪城市的“崭新的因素”,最终导致以资产阶级和土地贵族为两极的城乡利益的分立,并培植出商人以主导者身份同工业相分离的社会土壤。

立足商业发展的一般趋势同特定时段内具体文明形态间的复杂因应,当马克思察觉出这些“崭新的因素”的外在不确定性时,他已然意识到:从特殊的商人阶层到独立的商人资本,及至商人资本能够主导生产并引发资本主义的全部历史过程,这非但没有表现出无条件的绝对必然性,反而时刻流露出对复杂社会环境的高度倚赖性。无论是彼此共生的庄园经济与行会经济,还是相互掣肘的封建君主与封建贵族,均扮演着商人资本的缔造者或阻碍者的双重角色。这意味着,由商人推动的商业性资本能否在积极与消极力量相互博弈的不确定性之外发现并把握有利条件,就成为资本主义破茧成蝶的重要环节。

二是商业贸易的外在影响与本地生产的内在节奏之间相契合的微妙社会诱因。原始资本的积累意味着财富本身从“土地”切换为“货币”,这是一般的实物买卖业和特殊的货币经营业粉墨登场的客观依据。在马克思看来,它们作为两种“孪生”的贸易形式,分别通过远程的对外交换和近距离的高利贷剥削,为资本主义的勃兴埋下了伏笔。这具体表现在,对外贸易能“使剩余产品中包含的劳动作为社会劳动发展起来”,从而导致“这种劳动表现在无限系列的不同的使用价值上,并且在实际上使抽象财富有了意义”(参见《马克思恩格斯全集》第35卷,2013年,第226页);至于高利贷,则“在资本主义前的一切生产方式中”对封建所有制起到政治性的“破坏和瓦解”作用(参见同上,第401页)。因循欧洲文明史,社会劳动的发展与封建政治的瓦解往往呈现为轮作态势。一方面,当土地贵族与小生产者因奢侈消费或偶发变故,被高利贷盘剥直至破产的状况愈加频繁,封建所有制的政治根基势必受到动摇,并在它掌控的土地之外衍生出社会劳动所必需的充足资本和劳动力供给(参见《马克思恩格斯全集》第46卷,2003年,第672页);另一方面,不断收纳社会劳动价值的对外贸易所带来的丰厚利润,又直接颠覆了小生产模式的狭隘经济视野,从而迫使盘踞其上的封建政治不得不面临合法性危机。稍加留意便可获知,对外贸易和高利贷促使商人资本成为资本主义前提的核心在于,“货币财富从抽象到具体的转变”与“社会劳动从潜在到现实的跃迁”彼此绑定且互为条件,这关乎“为交换而交换”的商业性资本能否触发“为生产而生产”的社会发展模式。

对马克思来说,商业性资本能否触发“为生产而生产”的社会发展模式,取决于商人资本自我选择的内在多元性与外在约束性之间的辩证关系。他指出,商业“使产品发展成为商品,这有时是因为它为产品创造了市场,有时是因为它提供了新的商品等价物,有时是因为为生产提供了新的材料,并由此开创了一些一开始就以商业为基础的生产部门”(《马克思恩格斯全集》第35卷,2013年,第321页)。毫无疑问,只有商人资本不再着眼于纯粹的贸易,而是选择开创出“一开始就以商业为基础的生产部门”时,“为交换而交换”才与“为生产而生产”相统一,其实质毋宁是商业性资本向产业性资本的过渡。但马克思认为这同样伴随着诸多的不确定性。他从商人资本如何引起“为生产而生产”的内在机理出发,认为“非农业劳动者从早到晚不断地埋头劳动,决不是自然而然的事情,这种劳动本身是经济发展的产物。中世纪的城市劳动,与农村的亚细亚形式和西方形式(以前占统治地位,现在还部分地可以看到)不同,它已经前进了一大步”(《马克思恩格斯全集》第36卷,2015年,第324页)。可以肯定,以城乡无差别统一为特征的东方“亚细亚形式”不具备商人资本主导社会生产的可能性;反观欧洲,即便带有贸易色彩的城市非农业劳动已在封建土地所有制外初现端倪,但它是否为商人资本首创则倚赖“经济发展”的具体条件。须知,佛罗伦萨之所以成为以工业为基础的商业城市而非纯粹的贸易性城市,很大程度上是因为它欠缺适宜的港口条件,从而使盘桓于此的商人资本只能投身市场需求旺盛的呢绒制造领域,以谋求自身的发展。(参见汤普逊,第346页)由点及面,马克思不失时机地指出,纵然商业与城市发展互为条件,“但工业的发展在多大程度上与此齐头并进,在这里,却完全取决于另外一些情况”(《马克思恩格斯全集》第46卷,2003年,第370页)。正是这些分别见诸地缘文明、政治格局乃至区域生态的差异“情况”,构成商业性资本能否嵌入本地生产,并最终使之资本化的关键诱因。较之于商业性资本崛起的曲折性,它向产业性资本过渡时遭遇的微妙环境同样不容小觑。

不可否认,围绕商人资本从发端到成为资本主义生产前提的全部历程,马克思提及的条件性因子不过是真实历史中的吉光片羽。但这并不妨碍他认识到,既然原始资本的诞生不是顺理成章之事,那么“生产的资本主义形式,从而资本,对生产来说并非绝对的条件,只是‘偶然的’、历史的条件”(《马克思恩格斯全集》第36卷,2015年,第203页)。这种“偶然性”直指原始资本出场时遭遇的各种不确定性,而“历史性”则彰显出原始资本克服不确定因素的手段在具体文明境遇中所生成的曲折性。

二、雇佣劳动形成的条件性

如果说商人资本是资本主义萌芽的准备环节,那么雇佣劳动才是其真正开端。诚如马克思所言,“有了商品流通和货币流通,决不是就具备了资本存在的历史条件。只有当生产资料和生活资料的占有者在市场上找到出卖自己劳动力的自由工人的时候,资本才产生”(《马克思恩格斯全集》第44卷,2001年,第198页)。这既涉及自由劳动“被货币所消耗”的社会背景,又涵盖“自由劳动同实现自由劳动的客观条件相分离”的历史动因。(参见《马克思恩格斯全集》第30卷,1995年,第465页)它们同时聚焦并指向商业资本的货币增殖逻辑与所有制形式更迭的辩证关系。对此马克思进一步指出:“劳动者和劳动条件之间原有的统一……有两种主要形式:亚洲村社(自然发生的共产主义)和这种或那种类型的小家庭农业(与此相结合的是家庭工业)。这两种形式都是幼稚的形式,都同样不适合于把劳动发展为社会劳动,不适合于发展社会劳动的生产力。因此,劳动和所有权(后者应理解为对于生产条件的所有权)之间的分离、破裂和对立就成为必要的了。”(《马克思恩格斯全集》第36卷,2015年,第304页)这其中存在两个疑问:发展社会劳动缘何成为普遍的诉求?劳动与所有权的分离何以是发展社会劳动的必要前提?

这就引申出雇佣劳动何以可能的历史条件问题。在马克思看来,自私有制形成以来,人类文明便呈现出“种族的利益总是要靠牺牲个体的利益来为自己开辟道路”(《马克思恩格斯全集》第34卷,2008年,第127页)的态势。“其所以会如此,是因为种族的利益同特殊个体的利益相一致,这种种族的利益同时就是这些具有特权的特殊个体的力量之所在。”(同上,第127页)反观中世纪欧洲的境况,商业资本的崛起使新、旧特权阶层萌发(或接受)了以最大限度谋求货币为主旨的财富观。(参见Le Goff, p.63)于是,在掩盖“种族利益”的“特殊个体利益”的驱使下,发展高效的社会性生产就成为普遍的社会诉求。但限于当时的生产力水平,这只有通过瓦解封建小生产的所有制基础,并将大量的劳动力集中于个体的货币财富的周围才能实现。如此一来,劳动力与劳动条件所有权的分离,就成为发展社会性生产的题中应有之义。可见,与货币增殖逻辑相吻合的社会性生产对封建所有制的破坏,构成雇佣劳动的直接的社会前提。但现在的困惑是,该过程是否具有普遍的世界历史意义?

答案就隐藏在货币财富对不同类型的劳动资料进行掌控的次序和条件当中。马克思从社会性生产的内在属性入手,强调货币财富对小生产所有制的瓦解只能遵循从城市到乡村的轨迹。由于农业生产同时被自然节律和封建政治所支配,因此分别出现在“城市行会制度”和“家庭工业”中的“一定的技能、作为劳动资料的工具”,就构成“货币财富在资本的这个准备时期或最初时期发现的现成的东西”。(参见《马克思恩格斯全集》第30卷,1995年,第500页)以之为开端,资本才“在土地财产或一般财产同劳动之间作为中间人(历史地)插了进来”(同上,第500页),从而为日后劳动者与劳动资料的分离埋下伏笔。但马克思同时意识到,即便如此,“历史根本不知道什么资本家和工人结成联盟等等的美妙幻想,在资本概念的发展中也没有这种迹象”(同上,第500页)。换言之,从资本推动社会性生产的原初条件看,马克思并不认为其中蕴含雇佣劳动出场的历史必然性。与之相反,在他看来,“为资本主义生产方式奠定基础的变革的序幕,是在15世纪最后30多年和16世纪最初几十年演出的”(《马克思恩格斯全集》第44卷,2001年,第825页)。起先是追求绝对权力的君主把封建家臣遣散为不受法律保护的无产者;随后,“同王室和议会顽强对抗的大封建主,通过把农民从土地(农民对土地享有和封建主一样的封建权利)上强行赶走,夺去他们的公有地的办法,造成了人数更多得无比的无产阶级”(同上,第825页)。由此可见,雇佣劳动实际上是君主、议会以及大封建主根据各自立场,为攫取更多的货币财富展开博弈,并引起农村土地所有制发生变革的结果。而这又取决于已在城市中兴起、且符合货币增殖逻辑的社会性生产能否介入农村,以及农村土地所有制是否呈现出封建性的“私有地—公有地”并存的格局。对马克思来说,它们无异于雇佣劳动得以形成的核心要件。

一方面,就城市社会性生产方式向农村介入,并逐渐改变农村土地所有制的路径而言,马克思尤为看重“货币地租”的历史意义。(参见《马克思恩格斯全集》第46卷,2003年,第903页)他认为,伴随着实物地租转化为货币地租,必然会“形成一个无产的、为货币而受人雇佣的短工阶级”,并且“在那些境况较佳的有交租义务的农民中间”发展出“自行剥削农业雇佣工人的习惯”。(参见同上,第902页)它们与“农村以外的资本主义生产的一般发展”相呼应,共同形成“培植资本主义租地农场主的温床”。(参见同上,第903页)应当说,作为货币财富推动社会性生产的结果之一,货币地租由于成了培植租地农场主剥削农业雇佣工人的“温床”,而在逻辑层面具备了接纳城市资本主义经营方式,并据此转变土地所有制形式的可能性。但从可能性到现实性的跃迁并非一帆风顺。在欧洲中世纪,乡村不容许外人随便进入,领主制作为上层建筑所蕴含的生命力和抵抗力,以及农民对生产方式革新的本能性的阻挠(参见布罗代尔,2017年b,第288页),都构成消极的不确定因素。于是,马克思随即补充了一个关键的附加条件,即“这个形式[1]只有在那些在从封建主义生产方式过渡到资本主义生产方式时期支配着世界市场的国家,才能成为一般的常规”(《马克思恩格斯全集》第46卷,2003年,第903页)。而在当时,只有英国才满足上述要求。从史料中不难发现,较之于西欧其他国家,无论是由商人和乡绅实际操控的议会对封建王权的有效制约,还是政府对海外扩张的积极引导,抑或取消贵族经商的禁令,并鼓励他们与乡绅向农业投资的宽松工商业政策(参见朱孝远,第164—165页),均为英国率先完成生产方式变革从而推动土地所有制变革提供了有力保障。正因如此,马克思才不失时机地指出,就雇佣劳动的形成史“在不同的国家带有不同的色彩,按不同的顺序、在不同的历史时代通过不同的阶段”而言,“只有在英国,它才具有典型的形式”。(参见《马克思恩格斯全集》第44卷,2001年,第823页)

由上可见,仅在城市商业资本如何引起农村土地所有制变革的发生学层面,便涉及一系列决定雇佣劳动能否形成以及如何形成的条件性因素。对马克思来说,即便当时的西欧共享着相同的封建主义经济基础,但在雇佣劳动从可能到现实的具体历程中,“并不妨碍相同的经济基础——按主要条件来说相同——可以由于无数不同的经验的情况,自然条件,种族关系,各种从外部发生作用的历史影响等等,而在现象上显示出无穷无尽的变异和彩色差异”(《马克思恩格斯全集》第46卷,2003年,第894页)。正是这些客观存在的差异,深刻影响了新、旧所有制形式此消彼长的态势,从而决定了“雇佣劳动只有在各种具体历史条件彼此汇聚的特定社会条件下才得以产生”的不争事实。

另一方面,从“私有—公有”并存的封建土地所有权与农村土地所有制变迁之间的关系来看,马克思特别强调“私人所有”的社会地位。他曾在不同场合反复强调,在封建地主转化为地租所有者、世袭租佃者转化为现代租地农场主、农奴转化为农业短工的过程中,只有发生农业生产者私人所有的土地被强制剥夺的现象,雇佣劳动方能得以形成。(参见《马克思恩格斯全集》第30卷,1995年,第208页)也就是说,作为资本主义的历史前提,雇佣劳动的出现本质上是农村土地的私有制属性发生转换的结果。这种转换在英国率先完成,加之“西欧的其他一切国家都正在经历着同样的运动”,故呈现出“历史必然性”的态势。(参见《马克思恩格斯选集》第3卷,第839页)但发人深省的是,马克思始终把这一运动的“历史必然性”明确地“限制在西欧各国的范围内”(参见同上,第839页),并否认它对人类文明道路的选择具有普遍适用性。

关于前资本主义所有制类型的划分,马克思指出,区别于西欧封建所有制,东方的亚细亚生产方式“虽然存在着对土地的私人的和共同的占有权和用益权”,但因“国家就是最高的地主。在这里,主权就是在全国范围内集中的土地所有权”,故“没有私有土地的所有权”。(参见《马克思恩格斯全集》第46卷,2003年,第894页)这意味着,亚细亚所有制缺乏转换农村土地私有制属性的前提,从而不具备形成雇佣劳动的最初条件。与之相对应,马克思同时意识到,尽管在封建主义之前的罗马古典所有制中存在着个体性的私人土地所有权被剥夺的现象,但劳动者与生产资料分离的运动并没有导致“大地产”“大货币资本”以及雇佣劳动的出现。显然,通过对比西欧封建主义“之外”和“之前”的所有制形式,马克思发现,对雇佣劳动的形成起决定作用的具体历史因素能否找到彼此汇聚的社会条件,尚取决于特定的文明环境。正因如此,马克思才尖锐地指出,把他“关于西欧资本主义起源的历史概述彻底变成一般发展道路的历史哲学理论”,进而认为“一切民族,不管它们所处的历史环境如何,都注定要走这条道路”的做法,都将给他带来“过多的侮辱”。(参见《马克思恩格斯选集》第3卷,第730页)事实证明,对亚细亚所有制来说,资本主义不啻为殖民的舶来品;而古典所有制向封建所有制的转变,又发端于蛮族的入侵;至于能够自发衍生雇佣劳动的封建所有制本身,也是征服者的战时军队组织方式为匹配被征服国家的生产力水平,逐渐转型并持续发展的结果。(参见《马克思恩格斯选集》第1卷,第207页)概言之,生产者与生产资料能否分离,以及发生分离后能否引发雇佣劳动,均依赖特定的社会历史条件。

值得注意的是,一方面,马克思强调“在生产力已经很发展,能够把相当数量的时间游离出来的时候”(《马克思恩格斯全集》第30卷,1995年,第30页),雇佣劳动的兴起将是大势所趋。但另一方面,通过考察当时共享封建制度的西欧诸国在雇佣劳动形成的具体历程中所呈现的参差不齐态势,以及雇佣劳动本身所需的社会历史前提,对特定文明构型及其发展进路的苛刻要求,马克思深刻地认识到,雇佣劳动的历史必然性“不过是从一定的历史出发点或基础出发的生产力发展的必然性”;而“一定的历史出发点或基础”恰恰表明,这种必然性“决不是生产的一种绝对的必然性”,反倒是依赖各种具体条件的“暂时的必然性”。(参见《马克思恩格斯全集》第31卷,1998年,第244页)而这种“暂时的必然性”又意味着资本主义发端的不确定性。

三、政治权力易手的反复性

从商人资本的崛起到雇佣劳动的产生,新兴资本家阶层与旧式贵族的权力博弈随处可见。对马克思来说,博弈双方当事人在不同时段的具体处境与胜负结果,无疑构成“资本主义何以可能”的隐性政治要件。为此,他专门分析指出,资产阶级“在封建主统治下是被压迫的等级,在公社里是武装的和自治的团体,在一些地方组成独立的城市共和国,在另一些地方组成君主国中的纳税的第三等级;后来,在工场手工业时期,它是等级君主国或专制君主国中同贵族抗衡的势力,而且是大君主国的主要基础;最后,从大工业和世界市场建立的时候起,它在现代的代议制国家里夺得了独占的政治统治”(《马克思恩格斯选集》第1卷,第402页)。不难看出,作为资本主义制度最终确立的标志,无论是以“大工业”和“世界市场”为支点的生产方式变革,还是基于“代议制”民主国家的生产关系转换,都涉及资产阶级从政治权力的边缘走向中心的曲折过程。这关乎权力主体与格局的社会属性在不同历史情势内的反复,并表现在以下两个方面。

一是资产阶级在封建制度的夹缝中,形成了与旧贵族达成微妙平衡的独立政治意识。应当说,原始的商人资本在城市的聚集,客观上使其成为封建权力的“飞地”。于是,在既有的土地属领关系内就嵌入一种全新的城乡对立模式。马克思曾提到一个典型案例:“对于农村居民的产品的需求……在多数场合,都被强制地局限于城市管辖区域,所以农村没有可能把城市课税的全额都加到自己产品的价格上去。”(《马克思恩格斯全集》第34卷,2008年,第260页)从中不难看出,城市能在“供—需”关系外,越过“商品-货币”逻辑的经济尺度而宰制乡村,得益于它所拥有的政治强制力。“城市的建造是一大进步”(《马克思恩格斯选集》第1卷,第197页),它作为新兴阶层政治意识觉醒的表现,最初却带有明显的被动色彩。按照马克思的说法,它起先是“每一城市中的市民为了自卫都不得不联合起来反对农村贵族”的结果,后因“商业的扩大和交通道路的开辟,使一些城市了解到有另一些捍卫同样利益、反对同样敌人的城市”,这才“从各个城市的许多地域性市民团体中,开始非常缓慢地产生出市民阶级”独立的政治诉求。(参见同上,第197页)但需要强调的是,从独立的政治诉求嬗变为现实的政治权力绝非自然而然的过程,这同时取决于资产阶级自身的社会地位及其与旧贵族之间关系的双重转换。

资产阶级在中世纪欧洲诸国的最初际遇大同小异:“商人在法国不被主流社会所认可;而德国的总体态度是将之视为农民;至于英国和意大利,虽对资产者保持起码尊重,但依然无法容忍其超过贵族。”(Reynolds, pp.263-264)鉴此,购买官职或贵族头衔成为资产者的晋身之阶,这为他们日后掌握政治权力奠定了基础。正是凭借到手的职位,资产者在16至17世纪的历史转折关头才拥有足够实力“排斥旧贵族”,并通过“夺取他们的土地和挤进上层社会”,进而推行有利于自身的政策。(参见布罗代尔,2017年b,第674页)然而,该路径通常伴随着资产阶级的封建化趋势:大商人逐渐蜕变为城市贵族,专司阻碍社会生产力进步的包税和高利贷行业;抑或像旧贵族一样,大量购置土地以备庄园经济之需。(参见朱孝远,第318—319页)可想而知,在这样的情势下,资产阶级的政治权力非但没有为封建主义向资本主义的过渡提供动力,反倒沦为贵族统治的工具和手段,阻滞了社会文明形态的变迁。正因如此,马克思才尖锐地指出,资产者若仅以商人身份对社会生产进行政治干预,那么不论其“在历史上作为过渡起过多大的作用”,但终究无法掩盖其不能“引起旧生产方式的变革”,甚至还把旧的生产方式“当作自己的前提予以维持”的不争事实;与之相反,“真正革命化的道路”肇始于“生产者变成商人和资本家,而与农业的自然经济和中世纪城市工业的受行会束缚的手工业相对立”。(参见《马克思恩格斯全集》第46卷,2003年,第373页)由此可见,单就资产阶级攫取政治权力的过程而言,实则存在两条歧路:或者最终与封建贵族共谋,导致政治权力的社会属性发生反复,且沦为遏制资本主义兴起的消极力量;或者一开始就同贵族的利益体系相分离,从而建构推动社会关系变革的积极氛围。但遗憾的是,选择权并不在资产阶级手中——资产阶级据以获得并运用政治权力的方式,很大程度上取决于彼时分属统治阶级两端的君主与贵族相互博弈的不确定态势。这就进一步引申出下列问题,资产阶级从政治权力的“参与者”逐渐转化为“主导者”的具体历史条件是什么。

二是资产阶级在封建势力的网格外,获得了与旧君主实现长期合作的普遍政治利益。值得一提的是,能够真正推动资本主义兴起的政治权力,本质上是一种打破区域壁垒并构建世界市场的国家权力。因此,马克思一方面提出,与农业自然经济和城市手工业行会相抵牾的生产者变为商人或资本家的过程,是资本主义诞生的“真正革命化的道路”;但另一方面他也意识到,当“这种方法的蜗牛爬行的进度,无论如何也不能适应15世纪末各种大发现所造成的新的世界市场的贸易需要”(《马克思恩格斯全集》第44卷,2001年,第860页)的时候,“利用国家权力,也就是利用集中的、有组织的社会暴力,来大力促进从封建生产方式向资本主义生产方式的转化”,就成为“缩短过渡时间”的题中应有之义。(参见同上,第861页)巧合的是,在王权旁落的时代,这恰好与封建君主试图确立专制权威的政治诉求不谋而合。按照马克思的理解,“君主专制本身已经是资产阶级财富发展到同旧的封建关系不相容的阶段上的产物,它应当有能力在境内的一切点上运用同一形式的一般权力,为了适应于这一点,它需要拥有这种权力的物质杠杆,这就是一般等价物,处于时刻准备战斗的形式上的财富”(《马克思恩格斯全集》第31卷,1998年,第315页)。无独有偶,封建君主借助资产者的财富之力,为自身的政治意图奠定了物质基础;而资产阶级则假专制君主之手获得了国家的政治背书。于是,资产阶级的政治利益就从委身于城市一隅的特殊利益,升格为辐射全国的普遍利益。

然而,在国家权力的归属问题上,资产阶级与专制君主之间却存在诸多芥蒂。一方面,当新兴的资产阶级成功克服了封建贵族与行会的阻碍后,的确挣脱了“中世纪城市的狭小范围的束缚”并“把自己绑在国家身上”,但他们毕竟受益于“城市的各项体制和精神面貌”(参见布罗代尔,2017年a,第635页),这就决定了资产阶级必然将国家权力当作城市政治权力的延伸。另一方面,专制君主对资产阶级的态度则因具体情势而定。譬如,在同城市资产者结盟方式的选择上,由于英、德两国在君主与贵族的力量对比上存在明显差异,所以分别采取了“柔性-包容”和“刚性-制约”的策略。这间接折射出如下事实:专制君主所谓的国家权力无疑凌驾于城市之上。如此一来,资产者以货币财富为媒介同专制君主进行斗争,就是封建贵族被迫退场前已然埋下的伏笔。作为典型例证,马克思认为,这可从“城市共和国设立的真正的银行同时是使国家以未来的税收作为担保取得贷款”(《马克思恩格斯全集》第46卷,2003年,第680页)这一现象中发现端倪。他指出,“设立这种组合的商人自己就是那些国家的第一流的人物,他们一心要使他们的政府和他们自己都摆脱高利贷的盘剥,从而更严格地更牢固地控制国家”(同上,第680—681页)。对此,专制君主自然不会淡然处之。譬如,作为资产阶级的佼佼者,即便美迪奇家族已有成员出任教皇和佛罗伦萨公爵,富格尔家族已成为德国最大的债主,但他们依然无法直接左右欧洲政治。(参见朱孝远,第179页)这就是专制君主联合臣服贵族卷土重来的直接体现。

如果说在反抗旧贵族的过程中,资产者自身可能出现的封建化效应标志着资产阶级政治权力的第一次反复,那么在与专制君主实现媾和的过程中,资产者普遍的利益诉求尚需绝对君权才能实现的客观现实,又预示了资产阶级政治权力将发生第二次反复,即货币财富屈从于独立的政治国家。“在那里,等级还没有完全发展成为阶级,在那里,比较先进的国家中已被消灭的等级还起着某种作用,并且那里存在某种混合体,因此在这样的国家里居民的任何一部分也不可能对居民的其他部分进行统治。”(《马克思恩格斯选集》第1卷,第212页)马克思认为这在德国尤为典型,而资产阶级只有在北美才能够真正建立起完全代表自身利益的现代国家。历史地看,从商人试图争取独立权力伊始,资产阶级在政治上就一直处于依附地位;他们唯有以从属者的身份被动迎合各方封建势力彼此角逐的节奏,才能在政治舞台上勉强获得一席之地。这就意味着,能够推动资本主义生产方式兴起的政治权力本身,将面临各种不确定因素的干扰。诚然,马克思也曾指出,“资本一旦存在”,资本主义社会关系的“保持和再生产就从资本主义生产方式本身中以越来越大的规模发展起来,直到发生历史变革”。(参见《马克思恩格斯全集》第35卷,2013年,第248页)但作为原始资本促发资本主义生产方式的必要条件,资产阶级政治权力的外在不确定性和内在反复性,在全新社会关系的开端处,却将资本主义出场的历史或然性展露无遗。

结语

经过漫长的历史演进,资本主义生产方式逐渐形成并占据统治地位,这无疑是既成事实。但我们不能武断地认为,它的出现是对历史发展的先验设定,并因此具有绝对的必然性。对这种形而上学偏见或意识形态空话的揶揄和批判,在马克思著作的字里行间随处可见。须知,作为资本主义生产方式起源的要件,无论是商人资本的兴起,还是雇佣劳动的产生,抑或资产阶级政治权力的获得,它们在真实的历史情境中非但没有显现出顺理成章的必然态势,反而处处受到各种不确定因素的干扰。正因如此,马克思才尖锐地指出,“对现实的描述会使独立的哲学失去生存环境,能够取而代之的充其量不过是从对人类历史发展的考察中抽象出来的最一般的结果的概括。这些抽象本身离开了现实的历史就没有任何价值”(《马克思恩格斯选集》第1卷,第153页)。换言之,马克思要从真实的“历史资料”和“实例”中,批判性地检视资本主义生产方式何以可能的“实然”条件;而不是通过“抽象”的逻辑“必然”,判定它是历史演绎的“应然”结果。正因如此,不同于“抽象的经验主义者”把历史当作“僵死的事实的汇集”、“唯心主义者”把历史当作“想象的主体的想象活动”(参见同上,第153页),马克思不仅勘破了资产阶级以“历史必然性”之名宣扬“资本主义具有永恒性”的意识形态伎俩,更揭示出资本主义的“实然性”不过是生产力发展的“必然性”与“条件性”在具体历史情境中的辩证统一。由之,马克思真正触及了“生产力-生产关系”图式的辩证内核,进而得出“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”(同上,第413页)这一科学论断,深刻论证了社会主义代替资本主义的历史必然性。

马克思肯定历史有其确定的演进规律,这直接体现在他对人类社会变迁趋势的两种必然性的刻画。其一,马克思以“社会”为支点,认为“资本的文明面之一是,它榨取这种剩余劳动的方式和条件,同以前的奴隶制、农奴制等形式相比,都更有利于生产力的发展,有利于社会关系的发展,有利于更高级的新形态的各种要素的创造。因此,资本一方面会导致这样一个阶段,在这个阶段上,社会上的一部分人靠牺牲另一部分人来强制和垄断社会发展(包括这种发展的物质方面和精神方面的利益)的现象将会消灭;另一方面,这个阶段又会为这样一些关系创造出物质手段和萌芽,这些关系在一个更高级的社会形式中,使这种剩余劳动能够同物质劳动一般所占用的时间的更大的节制结合在一起”(《马克思恩格斯全集》第46卷,2003年,第927—928页)。其二,马克思又以“人类”为参照,指出“人的依赖关系(起初完全是自然发生的),是最初的社会形式,在这种形式下,人的生产能力只是在狭小的范围内和孤立的地点上发展着。以物的依赖性为基础的人的独立性,是第二大形式,在这种形式下,才形成普遍的社会物质变换、全面的关系、多方面的需要以及全面的能力的体系。建立在个人全面发展和他们共同的、社会的生产能力成为从属于他们的社会财富这一基础上的自由个性,是第三个阶段。第二个阶段为第三个阶段创造条件”(《马克思恩格斯全集》第30卷,1995年,第107—108页)。应当说,以上论述从逻辑与现实的辩证统一角度再次证明,马克思正是在考察资本主义生产方式起源的“条件性”中,进一步确证了资本主义灭亡的“必然性”。

可以肯定,马克思对资本主义生产方式起源的历史唯物主义检视,本质上是对如何理解资本主义发展史的方法论奠基。马克思指出,既然资本主义社会“不是坚实的结晶体,而是一个能够变化并且经常处于变化过程中的有机体”,加之对它的分析“既不能用显微镜,也不能用化学试剂”,反倒必须用“抽象力来代替”(参见《马克思恩格斯全集》第44卷,2001年,第10—13页),那么透过历史逻辑的一般趋势来检视资本逻辑的现实效应,并立足“人类-社会-文明”的梯度性素材去发掘资本主义的历史限度,就是再现资本主义制度前世今生的题中应有之义。事实证明,除了资本主义生产方式的内在不合理性与无产阶级革命的外部挑战外,它据以诞生的复杂社会环境本身在生产方式即将发生转型的过渡阶段,就蕴含多种向非资本主义文明形态跃迁的可能性。对此,马克思不无感慨地指出,“就从事资本主义生产来说,并非一切民族都有相同的才能”(《马克思恩格斯全集》第36卷,2015年,第339页)。反过来说,这又何尝不是马克思对当时人们有可能以其他方式实现社会性生产的暗示呢?况且,俄国和中国的社会主义实践业已证明,即使资本主义自发形成的条件尚不具备,社会主义的因子却早就植根其中。以历史唯物主义观之,虽然从小生产到社会性生产的飞跃是生产力发展的必然,但该过程是否一定由资本所主导,却受制于历史或然性选择的结果。毕竟“单纯追求财富……只是人类已经经历过的生存时间的一小部分”(《马克思古代社会史笔记》,第192页)。与之相反,作为社会主义乃至共产主义制度的题中应有之义,人类实现社会性生产的必然性,恰恰预示了社会主义和共产主义出现的必然性。

【注释】

*本文系国家社会科学基金青年项目“马克思与克尔凯郭尔的辩证法比较研究”(编号21CZX009)的阶段性成果。

[1]马克思指出:“这些资本家一向置身在农村范围之外,现在却把他们在城市中获得的资本和城市中已经发展的资本主义经营方式,即产品只是作为商品,并且只是作为占有剩余价值的手段来生产的形式,带到农村和农业中来。”(《马克思恩格斯全集》第46卷,2003年,第903页)

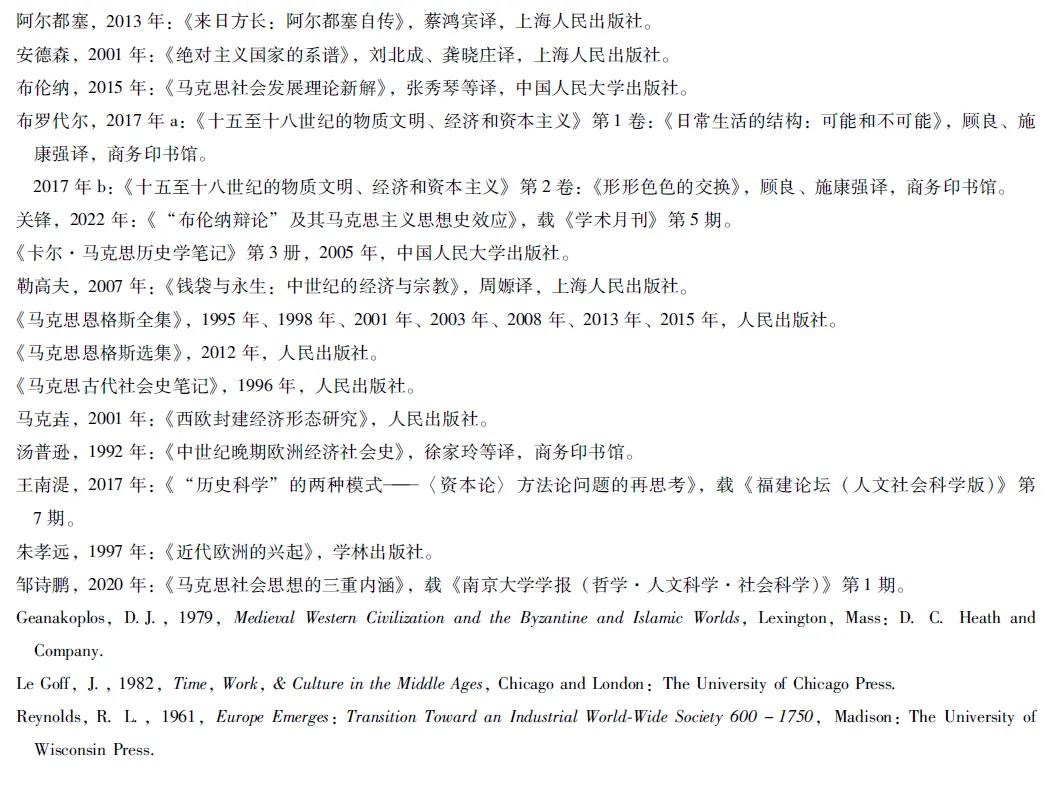

【参考文献】

原载:《哲学动态》2024年第3期

文章来源:“哲学动态杂志”微信公众号2024-4-15