一、意向性是意识的本质属性吗

意向性显然可以被普通的认知辨识和承认。人们不假思索就能确认,很多意识状态,如信念、感知,甚至幻觉是意向性的——可以在某种意义上说,它们指向某物(etwas, something)。如感知可以是对面前一只红苹果的感知。即便是幻觉,我们也可以不失之于荒谬地说,某人幻觉到了一只红苹果。

纵观西方哲学传统,至少某些意识状态的意向性也能被辨识出来。正如布伦塔诺所见,亚里士多德和一些经院哲学家都认识到,某些意识状态拥有意向性,并且他们都与某些对象相关。①故而,在常识以及哲学传统中,意向性都是被辨识和确认的。但是,对于现象学传统中的哲学家来说,意向性具有更为重要的意义。于他们而言,意向性不仅仅是一些意向状态的属性,而且成为了意识的本质和规定性的属性。结果,关于意识和意向性,他们通常接受以下这个表面上看起来颇值得怀疑的命题。

本质性命题:意向性是意识的本质属性。

在此,对该命题需要做一点说明。根据胡塞尔关于本质的看法,如果一种属性是某类事物的本质属性,那么该属性就是所有这类事物的实例都不可或缺的属性。毕竟,在胡塞尔所谓“本质还原”或者“本质变更”的方法中,只有那些在实际中,以及甚至在想象变更中都不可缺少的属性,才能被确立为本质属性。据此,如果意向性是意识的本质属性,那么意向性就是所有单个的意向状态都必须具有的属性。据此,我们所要论证的命题蕴含着以下命题:

对于所有的心灵状态x,如果x是意识状态,那么x必然是意向性的。

在广义的现象学传统中,布伦塔诺在寻求“心理现象”(psychische Ph nomene)的定义性特征时,首次将意向性定为意识的本质特征,并提出以上命题。在《从经验的立场看的心理学》中,关于心理现象,布伦塔诺问道:“我们现在能提供什么正面的特征(Metkmal)呢?或者对于所有的心理现象,普遍来讲,并不存在正面的规定性?”布伦塔诺对该问题的回答是为人熟知的。根据布伦塔诺的观点:“故而,我们可以如此来定义心理现象,即它们是意向性地在自身之内包含着对象的现象。”[1]在此,因为意识状态无疑地属于布伦塔诺意义上的心理现象,可以确定,布伦塔诺会接受上述命题。

nomene)的定义性特征时,首次将意向性定为意识的本质特征,并提出以上命题。在《从经验的立场看的心理学》中,关于心理现象,布伦塔诺问道:“我们现在能提供什么正面的特征(Metkmal)呢?或者对于所有的心理现象,普遍来讲,并不存在正面的规定性?”布伦塔诺对该问题的回答是为人熟知的。根据布伦塔诺的观点:“故而,我们可以如此来定义心理现象,即它们是意向性地在自身之内包含着对象的现象。”[1]在此,因为意识状态无疑地属于布伦塔诺意义上的心理现象,可以确定,布伦塔诺会接受上述命题。

萨特也认为意向性是意识的本质和规定性特征。在《自我的超越性》中,他写道:“确实,意识为意向性所定义。”[2]同时,萨特也认为任何意识状态都超越(transcend)自身,并指向其(超越的)对象(无论该对象存在与否,是感知性的还是想象性的)。①我们后文也会看到,胡塞尔会认同其老师布伦塔诺以及其法国的追随者萨特的观点,即他会认同上述关于意识和意向性的本质性命题。

与上文所提到的几个命题相应,我们会阐明胡塞尔的意向性作为意识的本质属性这一核心观点;同时论证,胡塞尔的相关观点在哲学上是可理解的,而且最终是合理的。在阐明和论证关于意识和意向性的现象学观点的过程中,我们不可避免地会遇到当代心灵哲学一个颇为迫切的反驳。

非意向性的意识状态问题:有些意识状态是非意向性的。

这个命题直接和本质性命题相悖,如果它们成立,那么现象学传统中所坚持的关于意识和意向性的图景就会崩溃。不过,胡塞尔已经认识到甚至预期到他的理论所遇到的问题,并从现象学的角度,对其进行了合理的解决。我们会从胡塞尔关于“感觉”(Gefühl)的讨论中吸取灵感,来解决所谓“非意向性的意识状态”问题,同时重构胡塞尔关于意识和意向性的相关理论,并为其合理性辩护。

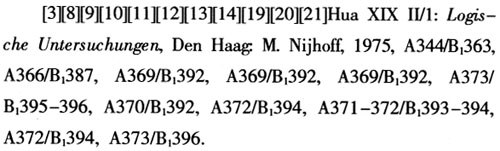

此处需要说明的是,诸如“意义”、“意向相关项”(Noema)、“意向活动”(Noesis)、“构成”等概念在胡塞尔的意向性和意识理论中占据非常重要的位置,但本文暂不会处理这些问题。此外,尽管胡塞尔关于意向性的观点在其整个思想历程中本质上保持一贯,我们解释的文本依据仍然主要是《逻辑研究》,以及《观念Ⅰ》的部分内容。

二、非意向性的意识状态问题

在《逻辑研究》中,胡塞尔所列举的第三个意识概念即是“作为意向体验的意识”。根据对这一意识概念的分析,意识概念的外延和心理行为(mental act),也即意向体验的广延是重合的,每个意识状态都是意向状态。[3]这也就是说,意向性被确认为意识的本质和规定性的属性。

即便在先验转向之后,胡塞尔仍然坚持认为,意向性是意识的本质属性。他在《观念Ⅰ》中写道:

意向性是一般体验领域的一个本质特性,因为一切体验都在某种方式上享有它……是在严格意义上说明意识特性的东西,而且同时也能说明意识整个体验流称作意识流和一个意识统一体。[4]简单地说,该文本表明,胡塞尔仍然坚持意向性是意识的本质性和定义性的属性。

然而,很多当代心灵哲学家不会认同胡塞尔的观点。他们否认意向性是意识的本质性和定义性的属性。根据他们的看法,存在着两种根本不同的意识状态:(1)意向性的意识状态;(2)非意向性的意识状态。他们并不认为意向性对于意识是本质性的,因为他们认为至少某些意识状态明显的是非意向性的。例如,他们普遍认为,诸如“感觉”以及某些形式的情绪明显是非意向性的。如果确实如此的话,那么胡塞尔关于意向性作为意识的本质属性的观点就是错误的。

罗森塔尔(David Rosenthal)承认诸如思想以及某些有针对性的欲望是意向性的,它们具有“意向性属性”(intentional properties)。但是,与胡塞尔和布伦塔诺不同,罗森塔尔认为,某些心灵状态是缺少意向性的:“感觉,如疼痛和一些感官印象,是没有意向性内容的,它们只有各种质性属性(qualitative properties)。”[5]也就是说,根据罗森塔尔的说法,诸如疼痛和感官印象这样的意识状态没有意向性的特征,而只具有“质性的特征”,只具有某种“单纯的感受”。如当我无由地焦虑时,我无疑是有所感受的,但我们很难说当时意识状态的对象是什么。故而,和感知等意向性的意识状态不同,有些感觉似乎没有任何意向性的内容,也并不指向任何意向性的对象。

此外,塞尔也明确地断言,存在着多种类型的非意向性的意识状态:

并非所有心理状态和事件都有意向性。信念、恐惧、希望和欲望是意向性的;但是有特定形式的紧张感、愉悦以及焦虑是非意向性的……[6]

许多意识状态不是意向性的,例如,突然的愉悦感、紧张感和无所指向的焦虑就不必须关于任何东西。[7]显然,有些紧张感和突然的愉悦感是明确地有所指向的。但公平地来讲,塞尔并未排除这种可能性。他仅仅声称,某些形式的紧张感、愉悦感和焦虑是非意向性的并因而无所指向。但即便如此,这种观点也足以对意向性作为意识的本质属性这一观念形成严重威胁。

针对意向性作为意识的本质性和定义性的属性这一观念,似乎存在以下两类难以回避的反例。

(a)诸如疼痛、痒等这样的“感觉”。当某人处于疼痛中时,说他或她的疼痛是意向性的,并且指向某个对象,似乎是荒谬的。

(b)诸如某些形式的焦虑、紧张和长期抑郁这样的情绪。举例来说:有些不幸的人患有抑郁症,他们总是无缘无故地非常抑郁。在这种意义上,他们的抑郁似乎就不指向任何对象并因而是非意向性的。

三、胡塞尔对非意向性的意识状态问题的思考

颇为有趣的是,胡塞尔本人已经预期表面上非意向性的感觉和感受会给其理论带来严重的挑战。他也对以上问题表示关注,即具有同样的现象学类型的体验会“有时和某对象保持意向性的关系,而有时候不和任何对象有意向性关系。”[8]

在《逻辑研究》中,胡塞尔就考虑过颇受争议的“感觉”(Gefühl)概念,他自己就明确地问过:“除了有意向性的感觉,是否还存在非意向性的感觉。”[9]这刚好是塞尔和罗森塔尔会问的那类问题。颇为令人寻味的是,胡塞尔甚至也预期到塞尔和罗森塔尔会给出的那个答案:“初看起来,明显的‘是’就是正确的答案”。[10]胡塞尔本人也曾考虑过塞尔和罗森塔尔所提出的那两类表面上的反例,即某些形式的感觉和情绪。首先,初看起来“在所谓感性感受的宽泛领域中无法找到意向性特征。如果我们被灼,那么感性的疼痛显然不能与一个信念、猜测、意愿等等置于同一个层次上。”[11]其次,胡塞尔在欲求或者欲望的情况中也看到了困难:“似乎并非每一个欲求都要求与被欲求之物有意识关系,因为我们常常活动于一些含糊的要求与渴望之中而且追求的是一个未得到表象的终极目标……或者在这里仅只存在着欲求感觉……这里所涉及的虽然是意向体验,但这些体验[应当]被描述为具有不确定朝向的意向”。[12]

胡塞尔在此就将感觉感受(Gefühlsempfindungen)与表面上看来非指向性的欲望、晦暗的冲动和无名的压力都置于“感觉”这一范畴之下。可以看出,胡塞尔与塞尔和罗森塔尔的观察有某些重合之处。结果就是,我们面临着一个反对意识的本质意向性的论证。该论证大约可表述如下:

P1:如果意向性是意识的本质性或定义性的属性,那么每个意识状态都是意向性的;

P2:正如较强的反例所表明的那样,并非所有意识状态都是意向性的;

C:故而,意向性并非意识的本质性或定义性的属性。

这是一个简单的以及逻辑上有效的论证,因为其结论可从其前提中逻辑地推导出来。不过,至于该论证是否可靠,则需加以考察。

正如我们所知,胡塞尔坚持认为意向性是意识的本质特征或者定义性的属性。既然上述论证是有效的,为了证明上述论证不可靠,我们就必须证明P1和P2这两个前提至少有一个是错误的。我们不会质疑P1的正确性,因为根据我们上文的说明,就“本质”概念的定义来说,如果某个特征F是某类事物的本质属性,那么所有这类事物的实例就必须拥有该属性。故而根据定义,P1是琐碎的真理。因此,为了证明以上论证是不可靠的,就必须证明第二个前提P2是错误的。这就要求我们必须具体地考察不同类型的反例。如我们即将看到的那样,针对不同个案,胡塞尔有几种不同的应对策略。

四、对非意向性意识状态问题的现象学回应

在给出回应之前,我们必须阐明胡塞尔对“感觉”(Gefühl)一词的理解。胡塞尔认为,“感觉”一词是含混的,它似乎有两种不同含义,并指称两类事物。(1)作为意向行为的感觉。如某人可以为一件事情感到开心。(2)对下文所述的感性感受(感觉—感受)(Gefnhlsempfindungen),胡塞尔这么来阐明第二种意义上的“感觉”:

感觉在这里是作为呈现性(darstellend)的内容而起作用,或者(这种说法可能造成误解),感觉在这里经历了有关对象性的“立义”或者“释义”(gegenst

然而,上文对感觉这一术语的两层含义(感觉作为感觉行为和感觉材料)的区分如何帮助我们解决所谓非意向性的意识状态问题呢?确实,作为感性材料的感觉是非意向性的,但这不恰好是对所有意识状态都是意向性的这一断言的反例吗?

(一)非意向性的体验:“感觉”作为实项内容

答案是颇为简单的。这是因为作为感性材料的感觉并非意识状态。因此,它们就不能反证“所有意识状态都是意向性的”这一断言。毕竟,认为在意向行为中被把握和“统觉”的感性材料或者“感觉内容”是意识状态,完全是荒谬的。实际上,只有意识状态才可能是意向性行为,而感性材料是其不可或缺的、不可独立的要素和部分。进一步说,胡塞尔甚至宣称,感性材料能被看成是布伦塔诺意义上的“物理现象”。作为物理现象,它们是和任何心理现象不同的,当然也就和意识状态完全不同。[14]

在《观念Ⅰ》中,胡塞尔的相关论述进一步确证了以上观点。胡塞尔确实指出:“并不是在每一意向体验本身的具体性统一体中的每一实项内在因素都有此意向性的基本特征,因此即‘对某物’之意识的特征。例如,这涉及在对物体的知觉中直观中起着如此重大作用的一切感觉材料。”[15]他还说,某些感觉材料,如对白色的体验,“是一种意向性的载者;然而它本身不是对某物的一种意识。”[16]他所承认的是,确实有某些被称为“体验”甚至“意识”的东西并不是对某物的意识和体验,因而不属于意向状态。胡塞尔似乎承认了并非所有意识状态都是意向性的。但是,实际情况却刚好相反。

进一步的考察会表明,胡塞尔这里所说的“体验”,并非完整意义上的意识状态,而仅仅是意识状态的某个依赖性的组成要素或成分。“意向性……在自身中包含着一切体验,甚至那些本身不被刻画为意向性的体验。”[17]这里所说的“不被刻画为意向性的体验”就是成为Hyle(质素)或者感性材料的东西。它们本身不是意识状态,相反只是意识状态的不可独立的组成要素或部分。

因此,某些感觉—感受的非意向性并不构成意向性作为意识状态的本质属性这一观念的反例。

(二)“疼痛”与意向性——几种回应

到此为止一切安好。但是当我们具体地考察诸如“感受”,如疼痛、痒等实例的时候,上述论证就会显得薄弱甚至奇怪。毕竟,好像就如塞尔所言:“如果我意识到疼痛,那么疼痛就不是意向性的,因为它并不表象任何超出于疼痛的东西。”[18]塞尔的论断是否能够否证意向性是意识的本质特性呢?

笔者回应如下。如胡塞尔所见,“疼痛”这一个词语也是“含混的”或多义的,在这里,该同至少具有双重含义。胡塞尔认同布伦塔诺的看法:

布伦塔诺就已经在阐释有关感受的意向性问题时指出了这里所讨论的歧义性。他将——尽管不

是用这些表述,但根据其意义上是如此——痛感与快感(“感受感觉”<Gefühlsempfindtlngen>)区别与在感受意义上的疼痛和愉快……这个观点在我看来是完全确切的……[19]

取决于在何种意义上理解“疼痛”以及“感觉”、“感受”等等,至少存在以下几种回应。

首先,疼痛可以被看做是“感觉性的感受”,是某些意向状态的表象性内容。在这个意义上,这些表象性内容是意向行为的非独立的成分。就其自身来说,“疼痛—感觉”(pain-sensation)本身并非意识状态,而只是意识状态的感性“内容”。那么现在的问题成了,疼痛感觉是什么意向状态的内容?答案是,当我感到疼痛的时候,我感受到的是我的身体或者身体的某个部分以此种或彼种方式受到影响,我们感受到身体或身体部分处于疼痛中。在我感到疼痛时,我所拥有的意识状态指向着我的身体,或者往往指向的是具体的身体部位。如当我在手上感到疼痛时,我实际上意识到的是我的手,处于某种样态(mode)下的手——被这样或那样影响的手。疼痛感觉因此是表象性的内容,正是这些内容使我意识到我的“受伤的手”或者“疼痛的手”。这正如红色的感性材料是使我意识到红色的苹果的表象性内容。

其次,跟随布伦塔诺的思路,胡塞尔同时允许“疼痛”指称整个包含着疼痛感觉的意向行为。故而,在该情况下,“疼痛”一词所指的就或许仅仅是“对于我的痛手的意识”这一意向性行为。或许我们可以用德语来进一步阐明这一观念。在德语中,关于疼痛和痛苦,有这样一个表达,即“Es schmerzt mir, dass…”(……,使我痛苦)。在这一情况下,我们面对的显然是一个意向性的意识状态。因此,上述意向意义上的疼痛显然不是对意向性作为意识的本质属性的反例。

再次,疼痛或许就完全可以是我所意识到的“意识对象”本身。胡塞尔指出:“自然,每一个感觉性感受都与对象之物有关;一方面与自我有关,更确切地说,与被灼的身体部位有关,另一方面与灼热的客体有关。但在这里又表现出与其他感觉的同形性<Gleichf

最后,再回到塞尔的观点,即他认为:“如果我意识到疼痛,那么疼痛就不是意向性的,因为它并不表象任何超出于疼痛的东西”。我们的回应如下。第一,该论断中预设了以下这点,即意向性意识必然指向超出其自身,与其自身不同的东西。但该预设是错误的。在我们的很多反思性、内省性活动中,反思和内省的对象在自身之内,并且很多时候离开反思和内省活动本身就不复存在。第二,这里说“如果我意识到疼痛”所表明的刚好是疼痛可以是意向状态的对象,那么即使它并非意向性的,也不构成意向性是意识本质属性这一观念的反驳。

总结我们对于疼痛的分析,疼痛要么是(1)组成意识状态的依赖性的感性材料;要么是(2)整个意向性的意识状态本身;要么是(3)本身意向对象。在这三种情况下,(1)、(3)两种情况不构成对意向性作为意识状态本质属性的反驳,因为(1)、(3)意义上的疼痛虽然在意识状态和整个意向状态中起到重要作用,但并非完整的意识状态。在(2)中表述的疼痛本身就是整个意识状态,但同时就是意向状态,因此也不构成对意识状态本质上是意向性这一观念的反驳,反倒是支持了这一观念。

(三)对象不明、无所指向的意识状态

那怎样来处理塞尔所说的某些形式的紧张以及表面上看来无所指向的压力呢?正如胡塞尔所说,那些晦暗的欲望和压力实际上是指向某物的,即便这个“某物”是非确定的。胡塞尔评论道:

这里所涉及的虽然是意向体验,但这些体验[应当]被描述为具有不确定朝向的意向,在这里,对象朝向的“不确定性”不具有匮乏(Privation)的含义,而是必然标识着一个描述性特征……当“某物”在动,当它“簌簌作响”……我们所进行的表象……也是一个带有不确定朝向的表象:而这个“不确定性”在这里属于这样一些意向的本质,这些意向的确定性恰恰在于,表象一个不确定的“某物”。[21]

胡塞尔在此处所说的是,晦暗的欲望,以及看来无所指向的焦虑仅仅在表面上看来是非意向性的,而实际上,它们是指向某物的,尽管那个某物可能是“非确定的”。但什么是“非确定的”对象呢?可以这么理解。当我预期看到下一个进入房间的人时,我并没有预期见到任何具体的个人,我没有预期其性别是什么,有多高或者肤色如何。正是在这种意义上,意向行为的对象是非确定的。而当我焦虑,抑郁之时,我的意识状态可能有各种“对象”,而且关于这些对象,我们无从确切地进行言说。

此外,我们还可以有另外一种回应方式。当某人处于某种“情绪”时,如“无缘无故”的抑郁和焦虑,该人的意识或许没有任何具体的对象作为其意向对象。但是,我们仍然可以合理地说,此时,该人的整个生命或者这个世界以某种方式向这个人显现。毕竟,有些时候,人们总会从生命中发生的具体事情以及世界中的个别对象中抽离出来,与生命或者世界的整体性相遇。当我感到悲伤时,生命看来可以是如此黯淡,是整个世界对我来说是黑暗所在。此时,生命整体或者世界整体不是单个的、具体的对象,但作为意识所思考的整体,它们仍然是某种意向对象。[22][23]

五、意识与意向性

本文所关注的是以下命题,即意向性是意识的本质属性,而且所有意识状态都是意向性的。该命题为现象学传统中的哲学家所广泛认同,近来在心灵哲学中也获得一些人如Tim Crane的认可。但是,在心灵哲学中,该命题遇到了明显的挑战,塞尔和罗森塔尔等人提出,有些意识状态明显是非意向性的。在经过详尽地考察诸如表面上的非意向性的“感觉”、“情绪”这些颇为强劲的反例之后,我们表明它们并未证明意向性不是意识的本质特征。而又因为这些是所遇到的最强反例,当对它们进行适当处理后,认为意向性是意识的本质属性,以及所有意识状态都是意向性的,就是合理的了。

在当代哲学中,一个广泛的倾向是将心灵的意识状态与意向性状态割裂开来。这种倾向认为,意识所指的仅仅是某些质性的感受(qualitative feel)、赤裸的感觉或者某些被内格尔(Thomas Nagel)称为“What-it-is-like”[24]的东西,它们和意向性并无内在的关联。但是,如果本文的论证成功的话,那么意向性就可以被看成是意识的本质特征。这就意味着,意识的本性固然涉及那种主观的感受,但同样重要的是,那种主观性的意识,同时具有一种本质性的意向性结构。如此,意识研究的领域必然延伸到意向性的研究,而对意向性的研究也必然会拓展对意识本身的理解。毕竟,意识除了为我们提供那种独特的感受,还为我们敞开对象的领域以及整个世界。

【注释】

①布伦塔诺在《从经验的立场看的心理学》中写道:“亚里士多德就已经谈到了这种心理上的留置(Einwohnung)。在其论灵魂的著作中,他认为所感者作为所感者存于感知活动中,感性获取了所感者的形式,但不获取其质料,而所思之物存于思维的知性之中。”Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, 2008, 106, fn. 67。

②萨特在坚持意识的意向性方面非常彻底,以至于他认为,即便是自我也并非传统理解的意识的载体,也不是意识状态的理想性的统一体,也并非意识之内的东西。于萨特而言,自我和其状态(如爱与恨),倾向(勇敢、智慧),以及行为等都是意识所构成的超越的对象。

【参考文献】

[1]Brentano, Franz Clemens 2008, Psychologie vom empirischen Standpunkte; Von der Klassifikation der psychischen Ph nomene;

nomene;

[2]Sartre, The Transcendence of the Ego, Noonday Press, 1960, p. 38.

[4][15][16][17]Hua III/1: Ideen zu einer reinen ph nomenologie und ph

nomenologie und ph nomomenologischen Philosophie, Den Haag: Martinus Nijhoff, S.187, 122, 123, 246.

nomomenologischen Philosophie, Den Haag: Martinus Nijhoff, S.187, 122, 123, 246.

[5]David Rosenthal, "Identity Theories", A Companion to the Philosophy of Mind, Samuel Guttenplan (ed.) ,

[6][7][18]Searle, John R., Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind,

[22]Zahavi, Dan, "Intentionality and Phenomenality", The Problem of Consciousness: New Essays in Phenomenological Philosophy of Mind, Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Volume 29, 2003, Evan Thompson (ed.), pp. 63-92.

[23]Crane, Tim, "The Intentional Structure of Consciousness", Consciousness: New Philosophical Perspectives, Smith, Quentin and Jokic, Aleksandar (eds), Oxford University Press, 2003.

[24]Nagel, Thomas, "What Is It Like to Be a Bat?", The Philosophical Review, 83, 1974, pp. 435-450.

(原载《学术研究》2014年04期。录入编辑:里德)