在 ud borroméen),其中实在—符号—想象三界(Réel-Symbolique-Imaginaire,下文简称RSI)形成一个结。无论是这个结构的提出还是其后来到结链的演变,客体小a同样也是关键性的。

ud borroméen),其中实在—符号—想象三界(Réel-Symbolique-Imaginaire,下文简称RSI)形成一个结。无论是这个结构的提出还是其后来到结链的演变,客体小a同样也是关键性的。

由之,相比其他概念,如能指(Signifiant)、大彼者(Autre④)、享乐(Jouissance)、辞说(Discours)等,客体小a在拉康思想中具有一个特殊性。为理解其特征,不仅需要一个概念史研究,也更需要一个认识论的澄清。后者也是本文的主要意图。

一、理论渊源

1.从主体—客体到客体—主体

古典认识论中客体概念要追溯到笛卡尔。他通过澄清“我思故我在”的主体维度而将主客体关系放在哲学的首要位置。在他看来,所有知识都是可疑的,只有“我思”主体是确定的,也只有它才能保证知识系统的一致性。客体作为主体的关联物独立于个人意见和欲望,其在自身稳定性中等待主体的出现,并提供一个基质来让主体形成经验。从某个角度来说,客体更多地是一种“自然”客体。

弗洛伊德的无意识学说部分动摇了主体概念及知识系统的稳定性。如果主体不能逃脱无意识欲望,客体如何回避其人工化色彩,知识如何才能保证其客观性。实际上,在笛卡尔的沉思中,理性主体概念被建立的一个前提就是把梦的经验作为一种不确定的东西排除。

就这两个主体理论来说,拉康的立场是颠覆性的。对他而言,笛卡尔和弗洛伊德尽管风格迥异,时代不同,但有一点是共同的,即都是从怀疑中证明了主体的存在,笛卡尔从怀疑中得到了“我思”,弗洛伊德从病人怀疑中看到了无意识欲望。由此,这两种主体实际仅涉及一个“确定性”,并不涉及真理。对笛卡尔而言,我思主体只满足于自身确定,不关心真理,真理被交给上帝。对弗洛伊德而言,无意识揭露了主体的一个内在动因,那里应该存在一个真理。但是实际上无意识主体也只满足于寻找快乐,并不涉及其实现的可能性,他也只是一种“确定性”主体,无意识并不是真理的地点,“如果这里我指出无意识的位置是伦理学的,一点也不是存在论(或本体论)的,恰恰是因为当弗洛伊德定位无意识时并没有强调这点”。⑤因此,两者分别描述了在意识和无意识水平上存在的两种确定性主体。两者之间具有一种连续性,没有笛卡尔的反思,弗洛伊德也不会因质疑意识主体的一致性而发现无意识。

然而为什么主体需要一个确定性?拉康回应道:确定性源于一种丧失,主体的诞生也意味着失去了此前混沌的、子宫内状态。然后,他通过语言登录到符号界中成为主体,语言给之命名,他也因此相信语言能给他带来此前的源初满足。由此,符号界给主体带来一种确定性,其既确定相信自身同一性,也确定相信能重找失去的满足。

然而,这个确定性却是一个幻想式误认,对缺失本质的误认。语言和源初满足之间并不存在一个直接的因果联系,符号和实在并不重叠,没有一个能指能够带来这个满足,也没有一个现实客体能够填补这个缺失。缺失因而是永恒的,现实和实在之间存在一个永恒的裂隙,这才是本质。“在无意识功能中,本体性的是这个缝,某个东西在那里在某个时刻被揭示,在我们领域中这个东西的奇遇是如此短暂,因为第二时间就是关闭,并让这个知晓逐渐消失。”⑥这个缝被拉康命名为客体小a,它不可取消。

这样,拉康动摇了古典主客体关系模型,并重建了客体维度:其一,正是客体小a作为缺失导致了主体欲望的成形及无穷延展;其二,现实中幻想客体因其外在性支撑了能指功能,主体于其上建立其欲望和幻想。因此,恰恰是客体功能建立了主体的实质或者“灵魂”。“这个客体,它被高估。正是因为它被高估,它才有一个功能来拯救主体的尊严”。⑦

2.从冲动的客体到过渡客体

在弗洛伊德原心理学中,客体更多地和冲动而非认知相连。但严格说来,它并不是一个主要概念。在1905年的《性学三论》中,弗洛伊德提出了丧失的客体,其最初模型是乳房,其后是母亲。在1915年的《冲动及其命运》中,弗洛伊德把客体看成冲动的一个主要指标,并提出了“客体的偶然性”,客体对冲动的满足而言具有一种偶然性。同一时期,他还分别提出了自恋水平上自恋性客体选择和支撑性客体选择之间的双重性,以及在情感水平上爱之客体和恨之客体之间的双重性。

弗洛伊德之后出现了两个重要的客体理论:部分客体和过渡客体。前者由K.亚伯拉罕(Karl Abraham)提出,被M.克莱因(Melaine Klein)发展;后者由D.温尼科特(D.W.Winnicott)提出。这两个理论也使得客体成为了现代精神分析的一个主要概念。

根据克莱因,部分客体是部分冲动(例如口腔冲动)指向的客体,如果一个人作为被爱的客体,它就不属于这个范畴。部分客体幻想性地具有一些拟人特征,例如善良的乳房。它在人格发展中具有一个重要性,能帮助主体建立和整体客体之间的关系。简单说来,部分客体内在地包含了一个部分—整体的辩证法。

拉康继承了这一点,并将部分—整体这个对子整合到其符号—想象坐标中。“部分被当成整体,这既是真理也是错误。如果这个被当成整体的部分在运作中被转换成能指,这就是真理,如果仅仅专注于这个部分面貌,这就是错误,或者换句话说,如果我们为了理解它而寻求一个现实参考”。⑧就是说,部分客体被能指赋值而能够被主体所欲望,而想象功能幻想性地把这个特征和一个整体的人关联。

温尼科特的过渡客体源于一个事实:4-12个月之间的孩子粘连在一个特殊客体上,例如奶嘴和被子角。“从我们的角度,客体来自外部,但是孩子的角度不一样,它来自内部,这不是一个幻觉”。⑨大概说来,过渡客体涉及一个外部—内部的歧义性。

这个思想对拉康影响极大,他多次表示:“对,客体小a是一个我发明的功能来指示欲望的客体,小a就是温尼科特称之为过渡客体的那个东西。”⑩对其而言,内—外辩证法从本质上涉及一个主体维度,正是过渡客体的外在性使主体把其看成其缺失的代替品,后者因而成为其内在(11)。

二、客体小a的歧义性

到这里,客体小a概念实际上是歧义的:其一,它指示出我们完全没有任何知觉和观念的失去的客体;其二,它也指示出支撑幻想的部分客体。如果纵观拉康整个思想发展,其在多重精神分析水平上也有歧义性,例如:

(1)欲望的原因还是欲望的客体?

(2)身体的还是形式的?

(3)崇高之物还是垃圾?

(4)性化客体还是非性化客体?

(5)能指化客体还是能指之外的客体?

(6)主体的缺失还是主体的坐骑?

从定义的角度来说,这种方式是荒唐的。而对精神分析而言,主体光鲜的同一性下面隐藏的恰恰是这种荒唐性和不可思议性。为了澄清这一点,仅仅文献学的清理是不够的,还需要一个结构的澄清。由于这些对子内部的逻辑是类似的,本文仅限于对以下几点展开讨论。

1.欲望的原因还是欲望的客体?

在拉康看来,客体小a中的字母a一般指示了两层涵义:其一,a指示了缺失(Absence);其二,a也代表了字母表中的第一个字母。从第一层意思来说,客体小a首先就是弗洛伊德所说的失去的客体。

这个概念最早出现在讨论班《欲望及其解释》(1958—1959)的末尾。在澄清了无意识诸多形式(梦、症状、语误等)中大彼者的功能之后,拉康提了一个问题:大彼者能不能带来主体想要的满足?从症状的重复和多样化来说,这个答案是否定的。因此,拉康重提了《性学三论》中的一个观念,即客体的找到总是一种重新找到。“主体对所有和大彼者相关的经验感兴趣,经常是母性大彼者。但是其中没有什么东西能够清空在能指水平上存在的缺失,正是在这个水平上主体需要定位以便作为主体被建立,即大彼者的水平。这里主体就此被这个欠缺标记,被这个大彼者真理的未保证标记,他需要以起源形式把这个东西建立起来,我们刚才也试图来理解它,这个东西就是a。”(12)由此,客体小a是欲望的真正客体,所有部分客体仅是其幻想代替品。在其后两个讨论班中,为了回应为什么客体小a是不可找到的,拉康转向两个不同的临床现象:升华和转移。其中一个主要的结论是:客体领域中“物”以及转移中“爱情”的崇高至上性恰恰基于客体小a本身的不可接近性。

由此,客体小a不是一个简单缺失,而是一个不可填补和不可还原的缺失。其既导致了欲望的无穷漂流,也导致了精神症状的千奇百态。因此,它不仅是欲望的客体,在回溯意义上更是欲望的原因。“我说客体小a不应该放在任何类似思想意向性的东西中。在欲望的意向性中,欲望应该和它区分,这个客体应该被看成欲望的原因。以我刚才的隐喻来讲,客体在欲望之后。”(13)

从另一个角度看,幻想客体也是客体小a的功能,正是它允许了主体欲望成形,并以幻想方式实现,也因为这种实现不能给主体带来源初满足,缺失才被证实是永恒和稳定的。因此,把幻想客体看成欲望的客体这一说法也是正确的。为了强调这一面,拉康在讨论班《精神分析的客体》(1965—1966)中根据弗洛伊德的冲动源理论区分了客体小a的四个主要模型:目光、声音、乳房、粪便,现实领域中客体的多样化能以这四个类型被分类。”(14)

从逻辑上讲,这样说就产生了一个过渡问题:源初缺失如何转变成幻想客体的形式?为了证明这点,就需要求助一系列符号化工具,特别是环和实射影面(后者也被称作十字帽,因为其在三维空间的虚拟表象看起来类似一个帽子),这里本文限于拉康在环结构上的证明。

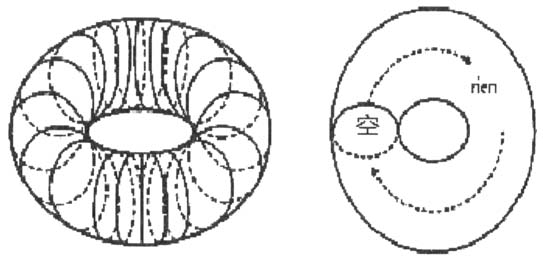

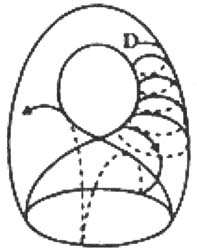

自诞生后,主体失去源初满足而通过语言中的能指链不断请求大彼者(往往是母亲)给予这个满足,而大彼者也因登录在符号界中而无法提供主体所需的满足,主体被挫败。这样,主体对大彼者的欲望感兴趣:我怎样做她才满意?就是说,为了填补自身的缺失,主体希望通过满足大彼者的欲望来让大彼者满足自身,其缺失也被大彼者欲望的客体所代替,主体的请求被大彼者的欲望接管,主体的欲望也就成为大彼者的欲望。在环结构中,无论请求在环中循环多少次(即环的纵切面),总是有一个圆是不能被记数的(即环面横切面),这里留下一个空。这里也是大彼者欲望被询问的地方。

来源:拉康《认同》讨论班的

由此产生了一个原因—客体悖论:其一,作为原因,客体小a支撑了欲望在幻想客体中的形成;其二,作为幻想客体,因为没有一个客体能够带来源初满足,其幻想运作允许回溯性地理解客体小a作为缺失的不可取消性。

2.崇高之物还是垃圾?

前文提过,正是客体小a的不可接近性使得主体将“物”本身和爱之客体放在崇高序列中。但这不是全貌。在讨论班《焦虑》(1962—1963)中,拉康指出,客体小a在焦虑中以其本来面貌出现。传统上,对弗洛伊德而言,尽管其早期和晚期因为理论坐标系的变化而强调了焦虑的不同重心,其本质都源于一个内生冲动因现实限制而不能在外部得以实现,主体因幻想不能成形而焦虑。所以一般说来纯粹的焦虑是没有客体的,它到处弥漫。但是拉康颠覆了这个说法。在焦虑中,所有客体对主体而言都是绝对异质的,客体以本然面貌出现,就是说,如果没有能指符号功能的加工,所有现实的客体被缩减为其原始模式客体小a,即没有符号价值的垃圾。

这个意义上,就客体术语本身而言,客体小a是一个真正“客体”,它以其本然面貌出现,而幻想客体却不纯粹,被符号功能加工过。“我这里改变了焦虑的一些事情,它并不是没有客体,这个客体小a,我描述过它及其基本形式。”(15)

更进一步,在极端情况下,这个客体—垃圾能变成认同和冲动的一极,例如忧郁症和厌食症。从弗洛伊德开始,忧郁症内在地包含了一个双重性:主体失去爱之客体,同时也失去其自身。所有现实客体就是虚无。然而,如弗洛伊德强调的,主体并不处在一个死亡和无冲动状态中,他把所有冲动投注到自我身上。因此,主体被简化为一个纯粹单子,与世界无关。在这种情况下,所有客体,包括主体自身实际上被简化为客体小a,即没有被符号化的垃圾。忧郁症的冲动仍然具有一个客体形式。“要强调弗洛伊德著作闪光点中的一个坐标,就是认同,例如它本质上就是哀悼的基础。客体小a作为认同客体如何也是爱的客体?”(16)

如果继续从临床角度出发,客体小a的垃圾一面也存在于其他临床现象中,例如受虐狂等。但值得注意的是:即使这些疾病包含了一个相同元素,但它们本质上涉及不同的主体结构。

3.性化还是非性化?

在弗洛伊德那里,精神装置和性欲构成了精神分析的两个轴心。性欲涉及前生殖器期和生殖器期,爱若区(Zone érogène)作为冲动源通过部分客体寻找满足。在这个意义上,如同弗洛伊德1915年左右的观念,所有冲动都是性冲动(17)。在《冲动及其命运》中,弗洛伊德从原心理学角度区分了冲动的四个要素:推力、目的、客体、源头。

拉康继承了这个观念,并在《精神分析的四个基本概念》(1964)中重新表述了冲动的四个元素。就冲动的目的而言,他认为,冲动在于满足,但是这个满足是不完全的。因为如果真正满足,主体就走向一种死亡状态。也只有不完全满足才能让冲动得以持续存在。因此从冲动源角度来说,冲动的目的实际是在那里不断循环。

这个不完全满足被诉诸客体小a的功能,正是其作为缺失的永恒性使得身体被性化,身体开口成为冲动源,性冲动得以实现:“这个客体实际上仅仅是一个洞、一个空的出现,弗洛伊德告诉我们,这个空能够被任何客体占据,我们只能以丢失的客体小a形式来认识其装置。客体小a不是口腔冲动的源头。它不是作为最初事物被引入,是因为任何事物都不能满足口腔冲动,它才被引入,如果不必避开这个永恒缺失的客体的话。”(18)

然而,在讨论班《继续》(1972—1973)中,拉康却强调客体小a本质上是“非性化的(a-sexué)”。“正如其名字指示的,客体小a能被说成是非性化的。大彼者对主体而言只以非性化形式出现。此前以欲望客体形式支撑、或者替代—支撑大彼者的东西是非性化的。”(19)

由之,所有性冲动其实源于一个非性化的东西。即使客体小a支撑了性冲动,但其本身和后续的性冲动之间并没有直接的因果关系。仅仅是幻想的错觉性功能使主体误会相信能够通过性冲动来重新找到失去的客体。两者之间的连接更多源于一个偶然性。

三、自身差异的客体及其书写

综上所述,客体小a被内在地切分为两部分:两者互相决定,任何一个总是以另一方为前提;两者之间的关系是非因果性的;两者之间的区别是不可取消的,一个不能被归约为另一个。这里出现了一个新奇的逻辑,其不能被简单地看成是一个辩证法。

如何表述这个奇怪的特征呢?这里笔者建议借用能指的一个定义,即自身差异性(L'auto-différence)。这一定义源于拉康有关能指性(Signifiance)的经典定义:一个能指为另外一个能指代表主体。能指不被所指或者其他想象关联物决定,而是被另外一个能指、或者能指组合结构决定。这个定义从字面上讲仅仅具有一种描述或隐喻功能。但是,如果这个自身差异性得以成立的实在基础被严格规定,它也是实在的。

限于隐喻的角度,它也适合来表述客体小a的特征。实际上,拉康在讨论班《认同》(1961—1962)中也曾经暗示这个定义适合客体小a,尽管其后他很快就指出了其局限性。“因为这个内八字(huit intérieur(20))的双环实际上符号化的不是我说的欲望,而是某个东西,其更加适合联系到小a,即与其本身一起的欲望的客体。”(21)

从定义角度看,它是一个内部循环、一个自身指涉,是一个不规范的定义。用拉康话来说,其不能被话语澄清,是一个“实在挡板(butée du réel)”。然而,整个精神分析的经验恰恰基于这个挡板,因为正是其不可能性,主体欲望才能够持续存在。因此需要不断质疑它的效果,这也是精神分析辞说的独特性。就此,拉康为了表明其立场,多次强调应该保持和维特根斯坦早期观点之间的距离,对后者而言,因为话语不能超越逻辑,也不能谈论非逻辑的东西,因而对不能说的东西我们应该沉默(22)。

最终,拉康转向形式化语言,不能说的不见得就不能被写。如果话语不能转述其背后的实在,那么书写却能通过字母或图表等形式手段部分回避这个缺点。形式语言的优势不仅能通过语法规则符号化自然语言中的规则和逻辑,也能通过一些独特记号形式把实在及其多种面孔当成一个独立元素考虑。

这样,拉康思想整体上呈现出两个特征:其一,理论工具从自然语言转向形式语言,早期许多描述性图表被一些更严格的逻辑和数学结构代替。从能指角度看,理论中心从能指和音位之间的关系转向能指和字母之间的关系。就结构概念的本质而言,拉康变成了一个真正的结构主义者。其二,在使用形式语言来刻画无意识结构时,其也不断强调精神分析和数学以及科学之间的距离。精神分析在弗洛伊德那里源于科学,但不是科学,精神分析在科学失败或者遗忘的地方工作(23)。精神分析依赖数学,但不是数学。由此,修改某些形式语言的特定规则来强调精神分析辞说的独特性。

从逻辑角度来讲,如果对数学家而言,逻辑悖论是应该被回避或者被消解的,精神分析家需要直面这些东西。在精神分析中,形式书写不仅需要符号化能指法则(24),也需要把这些法则的边界或悖论当成一个构成性、动力性元素。精神分析教学中需要把实在当成一个可传递的元素,如客体小a和“太一”(Un)。由之,精神分析中形式语言的目的不是寻找一个逻辑一致性和系统完备性,而是建立一个超越传统因果律的结构,它能把一个不可能性当成一个核心算子。“结构主义的本质……既是能指链中的一个空白、一个缺失,也是能指链其中漂流的客体。”(25)

客体小a的自身差异性也因此被一些更精确的形式结构表述。在讨论班《焦虑》(1962—1963)中,拉康就强调了代数字母相比隐喻的描述能更好理解客体小a的功能。“这个客体,我们用一个字母a来指示它。这个代数记法有它的作用。它像一根线来让我们理解客体在其出现的多种结果中的同一性。代数记法其目的恰恰在于给我们一个纯粹同一性的定位,此前被我们提出的通过词来定位它总是隐喻的。”(26)

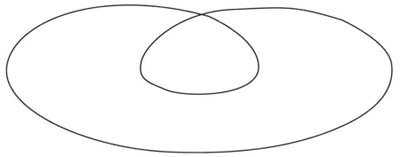

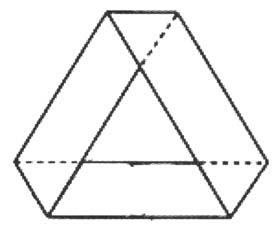

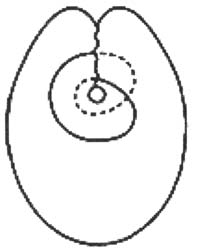

莫比乌斯带作为一种莫比乌斯结构的表象形式,其正反面的连通性似乎天然地能来形式化客体小a这一特征(27)。在拉康诸多结构中,莫比乌斯结构也是最被人熟知的结构,例如莫比乌斯带(图1),克莱因瓶(图2)和实射影面(plan projectif)(图3)。

但客体小a的复杂性远限于此,因而也需要其他多种形式结构,例如:微分几何中的斯托克斯定理解释了身体的开口和客体小a的关联及后者“空”的功能,黄金分割数的诸多方程解释了客体小a在“太一”和“大彼者”之间的“剩余”,康托尔的朴素集合论解释了客体小a在“太一”、“主人能指S

这些结构的处理留待将来,本文这里仅限于指出客体小a定义的基本线索:

图1

图2

图3

其一,自1962年起,两个更结构化的定义被提出:剩余和空(28)。最早的剩余定义要追溯到拉康早期的光学模型。其后,黄金分割数、莫比乌斯带都符号化了这个性质。最后,朴素集合论和马克思的剩余价值理论(29)使其找到了实在的基础:剩余享乐。从字面上讲,剩余定义在于两元素之间的差额,正如剩余价值源于使用价值和交换价值之间的差额。然而更重要的是这个差额的不可取消性,只有这样才能保证资本家或者主体的欲望。空的定义主要涉及一些拓扑结构:环、克莱因瓶、斯托克斯定理以及纽结拓扑。但是这些结构侧重点不同,例如环和纽结仅仅涉及到能指自身的结构,而斯托克斯定理则涉及光学身体构成的面及开口。

其二,剩余定义逻辑上依赖于两端的差异。但是,因为拉康的主要坐标系是RSI三联体,因此就有必要挨个处理任意两者之间的剩余,例如光学图像就主要涉及到想象和实在之间的剩余。被拉康在讨论班引用的一阶算术系统中哥德尔不完全性定理就只涉及到符号和实在之间的剩余。另外,“Un-S1-S

其三,引入形式化结构也意味着引入它们的认识论基础,例如连续—离散,时间—空间等。一般说来,剩余基于两个元素的比较,基础是离散的。而空依赖于一个给定空间,基础是连续的。但是情况比这个复杂:第一,连续结构同样也能建立剩余的功能,例如莫比乌斯带正反面的连通性和差异性就解释了两个面之间的剩余。而现代数学中空间概念也不仅仅限于几何结构,例如群空间、函数空间等。拉康在《幻想的逻辑》中就借用克莱因四元群来解释三种认同空间;第二,同一结构有时用来定义剩余,有时用来定义空。例如,莫比乌斯带的轨迹整体被看成“一个”能指切割,其构造了一个空。因此,要理解客体小a定义,既需要知晓相关结构处理的维度,针对的实在,也需要了解这些结构在何种基础上被使用。

【注释】

①Lacan, Jacques, Les non-dupes errent, du 9 avril 1974,inédit. 拉康的讨论班至今并没有完全出版,文中涉及的未出版的讨论班依照国际拉康派协会(Association lacanienne internationale)根据课堂记录整理的内部交流版本。

du 9 avril 1974,inédit. 拉康的讨论班至今并没有完全出版,文中涉及的未出版的讨论班依照国际拉康派协会(Association lacanienne internationale)根据课堂记录整理的内部交流版本。

②相对于想象水平上器官功能的“性欲化”(sexualisation),“性化”(sexuation)更多地强调性差异基于话语中的符号功能。

③Lacan, Jacques, Les non-dupes errent,  du 9 avril 1974, inédit.

du 9 avril 1974, inédit.

④大彼者(Autre)这一译法被成都精神分析中心的翻译小组所提倡,一个主要原因在于:无论是大彼者还是小彼者(autre)都只和主体相对,只涉及到一个“此—彼”二元结构。这里,笔者想强调两点:大彼者在拉康那里是能指的地点,是符号界的一个拟人代理,它外在性地构造了主体的无意识。因此它是根本性的,主体内结构、主体间结构都由之得以构形;其二,这个翻译也并不完全是标新立异的,在汉语翻译界“彼岸”译法中,我们也能找到一些类似性。

⑤Lacan, Jacques, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, p. 35.

⑥同上书,第33页。

⑦Lacan, Jacques, Le transfert, Paris, Seuil, 1991, p. 203.

⑧同上书,第449页。

⑨Winnicott, D. W. , “Objets transitionnels et phénomènes transitionnels”, De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, 1969, pp. 174-183.

⑩Lacan, Jacques, Conférence à Londres du

(11)在拉康思想中,内外关系在不同结构或坐标中具有不同的意义。从客体角度来说,它存在于两个水平上:其一,符号系统内部,例如幻想客体相对主体而言代表了外界的符号秩序;其二,符号系统外部的,例如失去的客体不能被任何结构符号化,其对主体而言的外在性是一种绝对的外在性。

(12)Lacan, Jacques, Le désir et son interprétation,  du 13 mai 1959, inédit.

du 13 mai 1959, inédit.

(13)Lacan, Jacques, L'angoisse, Paris, Seuil, 2004, p. 120.

(14)Lacan, Jacques, L'objet de la psychanalyse,  du 27 avril 1966, inédit.

du 27 avril 1966, inédit.

(15)Lacan, Jacques, Les noms du Père,  du 20 novembre 1963, inédit.

du 20 novembre 1963, inédit.

(16)Lacan, Jacques, L'angoisse, Paris, Seuil, 2004, p. 139.

(17)这涉及到一个非常复杂的概念演变。简单说来,弗洛伊德1905年一开始将无意识性冲动和意识中的自保冲动对立。其后,自恋和精神病迫使他将自保冲动或者自我冲动看成是性冲动的一个变量。1920年后,一些极端临床现象,如创伤神经症等,使其提出了死冲动概念,性冲动和自我冲动被放入到生冲动中和其对立。但是,几年后弗洛伊德承认,死冲动不可能回避性欲维度,因而其更多地停留在一个假设水平上。

(18)Lacan, Jacques, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, ibid. , p. 164.

(19)Lacan, Jacques, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 115.

(20)内八字是一种通俗说法,最早和环结构的简化有关。从组合拓扑角度看,其空间表象结构能被简化为一种莫比乌斯结构。

(21)Lacan, Jacques, L'identification,  du 11 avril 1962, inédit. 从隐喻角度来讲,莫比乌斯带同时能描述能指和其指向的客体小a。这个意义上,拉康在此后讨论班《对精神分析而言的关键问题》中也曾认为能指和客体小a是两条莫比乌斯带,两者粘连在一起就得到一个克莱因瓶。但最后,在总结性的文本《Etourdit》(1972)中,拉康更多从一种非隐喻的、实在的立场出发澄清了莫比乌斯结构在精神分析中的用法,能指指向莫比乌斯带内在构成的曲面,而客体小a则指向曲面构造的外在性的洞。

du 11 avril 1962, inédit. 从隐喻角度来讲,莫比乌斯带同时能描述能指和其指向的客体小a。这个意义上,拉康在此后讨论班《对精神分析而言的关键问题》中也曾认为能指和客体小a是两条莫比乌斯带,两者粘连在一起就得到一个克莱因瓶。但最后,在总结性的文本《Etourdit》(1972)中,拉康更多从一种非隐喻的、实在的立场出发澄清了莫比乌斯结构在精神分析中的用法,能指指向莫比乌斯带内在构成的曲面,而客体小a则指向曲面构造的外在性的洞。

(22)维特根斯坦:《逻辑哲学论》,贺绍甲译,商务印书馆,北京,1999年,第105页。

(23)参见:Lacan, Jacques, L'objet de la psychanalyse, Le

(24)形式书写的特殊性并不意味着话语的功能就不重要。对拉康而言,话语和书写是能指工作的不同物质模式。但是,在主体化过程中,话语具有一种时间优先性,首先是话语实现了能指的运作,并帮助主体形成RSI三界。在这个意义上,形式书写转录的恰恰是话语带来的效果,即使两者各有其运算规则。

(25)Lacan, Jacques, D'un Autre à l'autre, Paris, Seuil, 2006, p. 227. 拉康把形式结构中的悖论当成一个构造性因素并不是不可想象的。从逻辑学来讲,模型论就允许将各种水平上的悖论当成一个构造性或公理性元素嵌入一个形式系统中,目的在于检查其导致的各种后果。

(26)Lacan, Jacques, L'angoisse, Paris, Seuil, 2004, p. 102.

(27)即使对于形式化结构而言,也需要鉴定其应用是隐喻的还是实在的。这个问题是拉康晚期面对的一个主要难题。对莫比乌斯结构而言,如果其描述了两个元素之间的连带性而不管其实在基础,它只是隐喻的,它也因此能描述任一具有这种关系的两个元素之间的连带性,这可能导致一个无节制的滥用。如果其也说明了莫比乌斯关系在什么基础或者实体上构成,它就是实在的。例如,从能指角度来说,莫比乌斯带的正反面关系不仅能说明能指的自身差异性,其连续性质也能说明这一性质源于能指自身的纯形式性和不确定性。

(28)参见:L'Apport freudien: élément pour une encyclopédie de la psychanalyse, sous la direction de Pierre Kaufmann, Bordas, Paris, 1993.

(29)这个理论导致拉康思想的一个整体性转向。因为剩余价值理论使得实在不再是逃逸的一极,而变成可以被消耗的一极。但是,拉康虽继承了这个天才创见,却认为马克思并不彻底。剩余理论的基础不在经济学领域,而在语言和符号界。

(原载《世界哲学》2013年6期。录入编辑:里德)