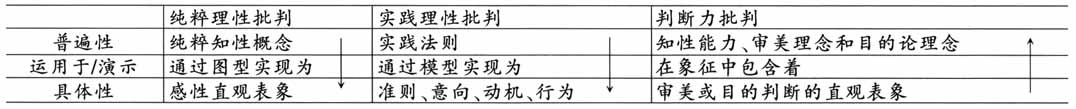

本文的目的是澄清想象力在康德的三大批判体系中的根本地位,同时以海德格尔和德勒兹等人的分析为指导,对想象力及其具体表现形态做批判性分析和重新阐释。这种探讨是从一个具体的关节点切入的,这个关节点就是在三大批判中都要求完成的、作为普遍性和直观表象特殊性之中介的“演示(exhibitiones)”①(演证[ostendere]、运用[implication]、阐明、转换、归摄[subsumieren])环节。这个环节也被称之为“第三者”,在理论理性中,它是感性和知性之间的第三者,在实践理性中,它是法则和感性行动之间的第三者,在判断力中,它是审美及目的论理念和直觉表象之间的第三者。具体来说,在思辨理性中,普遍的知性概念要通过想象力中介在直观中得到“演证”,“演证就意味着把它的概念(不论是在证明中还是在定义中)同时又在直观中体现出来”②;在实践理性中,普遍抽象道德法则需要通过想象力和知性转换和实现为感官世界的实际道德准则、意向、动机和行为;在反思判断力中,审美理念和目的性理念需要通过想象力在直观表象中得到演示。这个关节点在三大批判中,因康德赋予想象力的角色和地位的不同,而分别表现为不同普遍抽象性之图型的实现(第一批判)、模型的实现(第二批判)、象征的蕴涵(第三批判)。对想象力的重新认识,最终将使我们得出这样的观点:模型无非就是图型,而模型和图型又都无非是象征,即是象征的衍生和被遮蔽的形态。康德之所以将它割裂开来,形成一种三分法,是因为整个批判哲学,因不同原因、以不同方式、在不同程度上,束缚了想象力的实际作用。对这种束缚的解除,引领我们走向哲学的当代图景。海德格尔和德勒兹就是我们最后关注的目标,两人以相似而又有差异的方式对康德想象力进行了重新解释。

一、图型在理论理性中的地位和功能

整个纯粹理性的思辨框架是:第一,接受性的先验感性的纯粹直观,它们获得纯粹感性杂多的表象。此即先验感性论;第二,在自发性的知性范畴的规则下,通过想象力的综合作用,感性表象被统摄,于是概念具有了客观有效性和客观实在性。或者说,直观表象在知性统觉的作用下,通过以想象力为中介的先验综合,而被把握为知性概念。此即概念分析论;第三,通过先验演绎而被证明为有权统摄直观表象的纯粹知性概念,最后通过想象力及其图型,运用到现象之中进行判断,也即完成一种规定性的判断行为。为了确保判断的正确进行,作为图型法的判断力的法规,表明事物是如何在规则之下被判断,从而形成知识的。此即原理分析论;第四,纯粹理性如果不理会知性运用的图型法,上升到无条件序列,则形成理性理念的二律背反的辩证幻相,而不能构成认识。这种批判的积极结果就是要求理性理念在知性立法的框架内做范导性而非构成性的使用。此即先验辨证论部分。

由上可见,康德在概念分析论的先验演绎和原理分析论的图型法中都同时涉及了想象力,在两者那里,想象力都是作为感性和知性的中介,只是前者是相关于概念的客观实在性和客观有效性的论证而被讨论的。无论想象力是被看作一种属于知性的机能,还是作为独立的能力而中介,康德都认为:想象力是范畴能把感觉对象归摄于其下的根本原因。而在原理分析论中,想象力是在概念的具体运用之中被讨论的,因而这个想象力就表现为作为其产物和具体描述的图型。纯粹知性概念要运用于现象之上,需要一个中介,一个第三者:它一方面与范畴同质,一方面与现象同质,这个中介就是图型,图型纯粹是想象力的产物。“想象力为一个概念取得它的形象的某种普遍的处理方式的表象,我把它叫做这个概念的图型。”③纯粹理性的辩证论,正是由于理性的推理脱离了图型法,即违背了规则的图型法这一感性条件,进展到无条件序列,从而陷入二律背反的幻相之中。

因此,为了澄清图型在第一批判中的真正地位,我们需要解决一个无法避开的棘手难题:在先验演绎中以先验综合的方式出现的想象力,与作为图型的想象力是何种关系?如果两者涉及的是同一回事,那么图型就可被看作整个感性和知性机能之间的中介。否则的话,图型就仅仅是范畴运用于经验的中介,而不是范畴归摄直观的中介。也即,关键在于,图型法是否只是在判断中出现,还是在范畴的可能性中就已经出现?

我们认为,知性作为规则的能力,它要统摄感性直观表象,因而是范畴和概念与感性的联结,而判断力作为规则的运用,也是将范畴和概念与感性联结起来,“在某种意义上说,图型法理论和先验演绎要说明的是同一个东西。”④因此两者在本质上是一回事。概念的运用作为判断力,是在感性和知性之间进行中介,但概念本身要获得其合法性和有效性,本身就已经是在感性和知性之间进行中介了。或者说,概念的确立和概念的具体运用本质上是同一性质的过程:概念在确立自身的同时就已经是一种运用了。如果我们认可伽达默尔所说的,理解和解释已经是一种原始的应用,那我们也就必须认可,概念演绎中的想象力综合,就已经是图型的原始和典型的表现,因为认识的模式是理解模式的特殊样式。因此,图型法实际上代表着,在思辨理性中,知性和感性之间的所有中介都必须完成的一个步骤。先验演绎中的想象力,和图型法中的想象力,是同一个先验想象力的综合。但是,这并不意味着两者可以完全等同起来,正如理解本身已经是运用,不代表理解和运用可以完全等同起来,而是我们仍然可以谈论一种在理解的基础上的具体应用⑤。康德的图型法并不如某些学者所认为的,只是先验演绎的没有必要的重复。康德基于体系上的不同论证的目标,需要将它们分开加以论述:为了证明概念有权进行综合,想象力被表述为先验统觉的综合;为了阐明概念如何进行综合,想象力被描述为一种图型化的过程。“图型预设了综合。”⑥或者说,图型是想象力的先验综合的一个展开和具体化的表达。这样的话,我们就达到了这样的一个结论:在思辨理性中,知性是立法性的,它通过想象力的综合(具体来说就是图型法),从而为感性所接受的现象立法,以便形成知识。

二、模型在实践理性中的地位和功能

在第二批判中,要表明模型如何作为想象力地位和功能的“症候”起作用,需要首先克服一个额外的困难,即首先要证明想象力在第二批判中有其地位和功能。但目前的情况是,一般研究者并不认为理性的实践运用是与想象力有关,更不认为想象力在道德判断中起根本性的作用。不仅如此,康德本人也多次明确排除想象在实践哲学中的作用。但我们下面要表明,《实践理性批判》一书实际上没有,也不可能排除想象力在实践哲学中的根本作用。

Freydberg在《在康德的〈实践理性批判〉中的想象力》一书中以详细的论述令人信服地为我们解决了这个困难。实际上,在实践理性中,同样存在一个普遍性和具体性的鸿沟(Freydberg称之为超感性世界与感性世界之间的鸿沟),为了跨越这个鸿沟,我们同样需要一个中介,这个中介一方面与普遍性的实践法则相关,另一方面与具体性的道德意向和道德行为有关,这个中介就是先验综合的想象力。它体现在道德判断中,康德自己说,“一个在感性中对我们是可能的行动究竟是不是服从这条规则的情况,对此就需要实践的判断力了,借此那种在规则中被普遍地(in abstracto)说出来的东西才被in concreto应用于一个行动上。”⑦康德把它和第一批判中的困境类比起来,即两者都存在一个“归摄”或“应用”的困境。第一批判可以通过图型来解决这个难题,而第二批判没有这个便利条件。对于实践理性来说,并不是抽象规则运用到直观对象上,以让对象的直观表现按规则而发生,而是判断力将实践法则转换成模型,即转换为一个“能够在感官对象上in concreto得到表现的法则”,它也可以说是“某种法则本身的图型(如果这个词在这里合适的话)”⑧。

康德虽然把图型和模型对应起来,明确表明它们分别是认识判断和道德判断的实现手段,但却认为图型是由想象力来实现的,而模型是由知性来实现的。也即,这个第三者中介的确是需要的,但这次却不是想象力,而是知性推理的模型,是“知性世界”。“德性法则除了知性(而不是想象力)之外,就没有任何其他居间促成其在自然对象上的应用的认识能力了。”⑨道德判断最终通过知性的道德推理的中介而得以实现,这就是康德道德哲学中广为诟病的形式主义。也即,康德道德哲学的形式主义的最典型症状就表现在模型论当中。

但即使康德自己也没有、且不能把想象力完全驱除出自己的道德哲学,因为这样一个知性推理的模型本身没有想象力综合的辅助,是根本不能运转起来的。我们并不否认模型有知性推理的成分在内,但这改变不了模型作为想象力的本质。康德在表述上努力摆脱实践哲学与想象之间的关联,有其特定的良苦用心,即只是为了强调道德的绝对命令的纯粹性,为了与道德哲学中的经验主义和神秘狂热这两种有害倾向作斗争(这两者都求助想象力而非理性),康德才努力排除想象力的干扰。Freydberg强调,恰恰是在没有提到想象力的地方,想象力以最为隐秘的方式起根本性作用,“想象被声称恰恰是手段,借此道德法则在实践中被确立。在这个联结中,有必要回忆在第一批判中康德提到的想象力的不断自我消除的性质。所有综合都通过想象来完成,但我们很少曾意识到它。”⑩例如,作为道德情感的敬重感,没有想象力参与而仅仅是模型的知性推理是不能使之发生的。实践法则是超感性的道德律,但具体的道德判断却是在感官世界中完成的,我们需要具体的道德动机和道德情感的触发,从而形成自己的感性的道德准则。准则的形成必定是由统一的“人格”来完成的,而不是单纯的人格性的结果。实践理性是立法性的,但这个超感性的法则要得以实现,就需要先验想象力的综合所形成的“时间性境域”,以及作为知性推理的模型的帮助,最终才能够转化为感性的行动。道德法则在实践判断中的运用呈现为逐步下降的过程:从法则到动机(意向),进而形成具体的道德准则,道德准则最后转化为实际行动。正如在思辨理性中,通过生产性想象的综合,经验被归摄到范畴(规则)之下,在实践理性中,通过生产性想象的综合道德行动被归摄于道德法则之下。

除此以外,道德判断中,不仅有先验想象力的综合在根基处起作用,甚至也有经验想象的作用。但Freydberg并没有注意区分这两者。康德的确要求道德法则作为绝对命令,必须与幸福的经验法则完全区分开来,也即行为的规定根基必须完全出自道德律而非感性欲求的因果规定,但康德并不是要把幸福驱逐出实践领域,纯粹实践理性并不要求人们放弃对幸福的权利。因此实际的道德判断,就必定需要考虑幸福,并在与道德律不违背的情况下,在先验想象力中将两者综合起来以作为准则而规定行动。因此,道德判断的综合就同时关涉到幸福的考量和道德动机的规定,因而必定是想象力的作用而并非模型论所能概括,而且幸福的考量本身首先就是一个经验想象的行为,幸福原则就是依经验想象而来的原则,按《实用人类学》中的区分,我们可称之为“预像vorbildung”。

总之,实践理性的模型,就是普遍的道德法则在感官世界中得以演示的中介手段,是想象力在道德判断中的具体运用。康德道德哲学的形式主义根源就在于他压制了想象力的运作。一方面,康德并未正确地理解自己,他的道德哲学实际上并不像他所表述的那样与想象毫无关系。他的相关于完整人格的准则、动机、意向、行动等概念无不预设了想象力的运作。另一方面,模型论也的确压制了想象力,这才使得模型成为和图型性质完全不同的东西。康德的问题不在于将德行和幸福区分开来而要求道德律规定意志的纯粹性(这恰恰是他道德哲学的最大贡献),他的问题在于将两者抽象出来之后,却没有将德行返回到有机综合的统一人格中去理解德行,没有看到德行最终是以想象性的道德直觉的方式发挥作用。在我们看来,道德律的意志规定可以从实践判断的行为中抽象出来,并被当作一个抽象因素而单独地加以分析,但它本身却不是可以单独起作用的一个独立行为,而始终只是完整的人格行为的一个非独立要素。

三、象征在反思判断力中的地位和功能

与思辨理性从感性到理性的上升步骤相反,实践理性实现的是从理性到感性的下降步骤。但虽然如此,规定性的判断力作为“机能之间的和谐运作”(德勒兹语)在两者那是相同的,因而同时作为判断力运用之具体说明的图型和模型,也就在两大体系中具有相同的地位和功能。但这种情况在第三批判中粗看起来有了变化。

对我们的论证有利的是,康德不但在第二批判中,把模型和图型并列起来谈论,而且在第三批判中,把象征和图型并列起来谈论。“一切作为感性化的生动描绘(演示,subiectio sub adspectum)都是双重的:要么是图型式的……要么是象征的……”(11)这样的话,康德也就实际上是以图型概念为枢纽,而把三个概念置于同一水平面上。但不利之处是,第三批判与前两个批判有一个显著的不同,即在前两个批判中,都有一个普遍性的立法的机能(知性和理性)需要在感性直观中获得演示或实现。但在第三批判中,并没有一个占主导地位的机能。这样,判断力就处于与前两大批判中不同的地位:在前两大批判中,判断力“并不能在理论哲学和实践哲学之间构成任何特殊的部分,而只能在必要时随时附加于双方中的任何一方。”(12)也即判断力在理论哲学和实践哲学中并无自主性,而是或者服务于知性,或者服务于理性,因而是规定性的判断力,而在第三批判中,从主观上看,没有进行立法的某个机能(而是判断力自身立法),从对象上看,没有被立法的领地。因而判断力仅是主观设立、仅与主体的愉悦情感相关的反思性判断,是并不颁布给自然的反思性的解释。由于判断力在自身立法,对判断力的批判就是考察反思判断的先天法则。德勒兹说,就单个的机能而言,在第三批判中,不再是知性和理性占主导地位,而是想象力占主导地位,“但想象自身并不立法,它只是解放自身,以便所有机能一起进入一个自由的一致。由此,前两个批判中一些机能被另一个机能所规定,而第三批判揭示了一种更深的机能间的自由和非规定的一致,作为每一个规定关系的可能性条件。”(13)

想象力占主导地位,就使得象征作为对反思判断力的具体运用的描述,也获得了主导地位。但这种主导地位,在形式上并没有改变“普遍性——作为第三者的转换的中介——特殊性”这一框架。在普遍性方面,审美判断中有知性能力和审美理念(在鉴赏判断中,是无概念的知性能力,在审美理想中,是审美理念),目的论判断中有目的论理念。这两者都需要表现为直觉表象,且都需要在一个中介者那里获得表现,只是现在审美理念和目的论理念要反过来服从于想象力所实现的表象,即康德所说的知性为想象力服务。例如,以审美理念为例,想象力在其自由游戏中所获得的直观表象如此丰富,以致不能为某个概念所涵盖,因而审美理念就只是一个不具有本体地位的辅助概念。我们常常说,一个拙劣的诗人常常会把某个普遍性的内容做概念式的图解,这实际上是说,他没有获得审美理念的象征,而只获得了知性概念的图型。其中的差别在于,对于象征而言,想象力是自由且占主导的,它不是让居上位的普遍性规定自己,而对于图型而言,它总是受知性规定的。同理,在目的论判断中,目的论理念也以象征的方式被直觉所表象。这个目的论理念建立知性所不能获得的统一性,一方面范导性地作为研究自然的引线,另一方面对于神学有入门的作用。

由此可见,与前两个批判中普遍性(知性概念和实践法则)的立法地位不同,在第三批判中,普遍性丧失了独立的地位,它仅仅是象征之表象的一个衍生品,伽达默尔在分析康德象征概念时说,“普遍性完全是特殊性,而不是意味着特殊性,特殊性同时就是完全的普遍性,而不是意味着普遍性。”(14)

这样,象征和图型、模型在功能和地位上的相似和区别就很清楚了。在批判哲学那里,一方面,象征被赋予了图型和模型所不具备的主导性地位,因而作为想象力运用的具体描述的象征,不是服务于知性或理性,以便知性和理性最终获得实现,而是想象力的象征自身占据主导地位,而知性、理性和感性服务于它,它们在想象力的主导下获得一个自由的和谐一致。但另一方面,至少从形式上看,象征也同样是对判断力的运用的具体说明,在与前两个批判对称的框架中,处于相似的位置,也即作为普遍性和具体性之间的一个中介。详见下表:

四、对图型、模型、象征及想象力地位的重新阐释

四、对图型、模型、象征及想象力地位的重新阐释

想象力在康德那里,主要是通过判断力来讨论的,而规定性判断首先就压制了想象。在第一和第二批判中,它分别受到知性和理性的压制。在第二批判中尤甚,因为道德判断中的模型被看作是知性推理,而认识判断中的图型则是想象力的产物。然而,模型的知性推理只是对道德判断中的想象综合所做的一个抽象,是后者的衍生物,也即模型仅仅是道德判断中一个次要的辅助工具,它常常只是在极端情况下才进行。通常的情况是,实践法则在想象力中被内化为道德直觉,即成为一种受到“教化”的道德感、共通感。如果情况是这样的话,那么我们就首先能够说:一切模型无非是图型。不能因为模型中有知性推理的成分,就否定模型作为想象力的本质,因为图型本身也具有知性的成分。图型不是纯粹的形象(图像),它甚至比“式—像(schema-Bild)”还要具有更多的知性成分。海德格尔分析道,图型同时是一种规则的路径,“既不仅仅是一个简单的外观,也不是一个映像……”(15)。存在着“直观表现出来的外观图像——式—像——图型——概念”这样一个上升的结构。既然图型和模型都同时包含着知性和想象力的成分,那两者就没有本质区别。

事实上,这样一个结论也可从判断力概念的角度加以阐明。按照德勒兹的分析,判断力本身和感性、想象力、知性、理性这四大机能并不是并列的,而是相关于这四大机能的实际中的协调运用,它们因为理性的认识、实践、情感的兴趣不同而呈现不同的运用方式,当它受认识兴趣的规定时,判断力相关于被给予的感性、想象力的境域、立法的知性、范导性的理性而运作,它具体就表现为图型。而当它受实践兴趣的规定时,判断力就相关于立法的理性、辅助的知性、想象力的境域、作为结果的感性而运作,它被康德称之为模型。想象力在两者中都是作为综合的中介和转换,即作为能够“让对象转身奉献的境域”(海德格尔)而起作用。如同图型完全是想象力的产物,模型也完全是想象力的产物。

但我们的最终结论是要证明,不但模型无非是图型,而且它们两者都无非是象征,即是象征的歪曲了的形式。只是由于康德在前两大批判中不恰当地压制了想象力本应有的根基性作用,没有充分揭示这个“人类心灵深处隐藏的一种技艺”的运作,这才有了图型、模型和象征的三分。

首先,一切规定判断力无非是反思判断力,因此,当规定判断力被消解,即当某种机能的立法性地位被取消时,那么图型和模型所处的情境就与象征没有区别。在哲学史上,黑格尔、伽达默尔、德勒兹都直接和明确地批判过康德对规定判断力和反思判断力的二元区分。伽达默尔认为,“只有在纯粹理论上的和实践上的理性训练中,我们才能讲到把个别事物纳入某个给定一般的归纳活动(康德的规定性判断力)。但实际上这里本身就包含着某种审美的判断。这是康德所间接承认的,因为他承认事例对增强判断力的作用。……康德用作于判断力批判基础的关于规定性判断力和反思性判断力的区分,就不是一种无条件的区分。”(16)伽达默尔认为,在认识的规定判断中,也有反思判断的因素。我们的规定判断常常很少是纯粹的。因此在整个自然科学领域中,都存在反思判断力。通过此批判,伽达默尔就把理解和解释的普遍性扩展到了自然科学领域之中。也即,如果一切规定判断同时也是反思判断,那么一切作为方法的认识,也就无非是理解和解释:不存在方法的普遍性规则的绝对统治,以想象力为根基的、作为受到教化的天赋能力的理解和解释才是普遍性的。基于这个立场,伽达默尔还提出解释学就是作为想象的艺术。以上自然也符合早期海德格尔的立场,虽然后者没有专门谈论这个问题。

与从解释学立场对规定判断的批判相对照的,是德勒兹从另一个立场出发做的类似的批判。德勒兹把规定判断和反思判断的区别界定为,前者是在一个立法机能的规定下诸机能达到的和谐一致,后者是在没有立法机能的情况下,诸机能达到的一个自由的和谐一致。“说判断规定一个对象即是说机能间的一致被规定了,或其中一种机能发挥立法性功能。”(17)德勒兹并不反对区分规定判断和反思判断,但认为,“实际上在反思判断中依然有技艺和创造。但这个技艺以不同的方式被分配。在规定判断中,这个技艺是隐藏着的……但在反思判断中……这个技艺(它在规定判断中,正如它是从属性的一样,始终是晦暗不明的)变得明显,且在反思判断中自由地运作着。”(18)德勒兹称这个技艺为一种“自由的非规定的诸机能间的一致”,“在这个自由的一致中,判断不仅是创造性的(这在规定判断中已经如此),而且本身就表明了这个独创性的原则。”(19)也就是说,在规定判断力和反思判断力底下,有一个共同的创造性的技艺,即机能间自发的自由一致,但由于这个技艺在反思判断中是公开和典型表现出来了的,因此毋宁说规定判断是反思判断的一种隐藏着的、被遮蔽的形态。

德勒兹所称的机能间自由一致的技艺,本质上就是先验想象力,因为他同时把技艺的名称给予了图型:“为了运用知性概念,我们需要图型,它是想象力的一个创造性行为,指示着个别情况归摄于概念之下的条件。图型法自身也是一个‘技艺’……”(20)但两者在德勒兹那并不完全等同,因为德勒兹把想象力看作一个单独的机能,而自由的一致则是各种机能之间的和谐关系。因而准确的说法是:德勒兹“自由的一致”源于想象力的机能,同时又是对想象力的一个发展/背叛(21)。

我们这里暂时不能评估解释学与德勒兹这个差异的重要程度,即它在何种程度上规定了解释学与德勒兹思想的异质性。但明显可见的是,双方都认为,反思判断与规定判断并不是并列的两种不同判断形式,相反,反思判断乃是一种更为源初和根本的判断形式,而规定判断则是前者的衍生样式。如果这样的话,基于图型、模型和象征都是判断力之具体运用的描述,可以推理出:图型和模型也就是象征的特殊样式,或者说,图型和模型究其根本无非就是象征(22)。事实上,康德自己也暗示了这样的观点,他说:“所有这些词如根据(支撑、基础)、依赖(由上面扶持)、从什么中流出(而不说导致)、实体(如洛克所表达的:偶性的承担者),以及无数其他的词,都不是图型式的、而是象征式的生动描绘……”(23)如果连这些在理论认识中不可或缺的大部分概念,都是象征,那理论认识如何能与象征划清界限呢?康德的这个观点离“一切概念都是隐喻”的当代观点大概只隔着一层纸。

综上可见,想象力在批判哲学的体系中的地位是变化的。在第二批判中被遮蔽得最彻底,在第一批判中其次,只有在第三批判中,才得到最自由、最明显的揭示。但即使在第三批判中,想象力也并没有获得其真正彻底的舒展形态,由于康德美学的主观主义和形式主义特征,因而想象力被限制在与情感的先天关联之中,而与真理无关。真正的审美判断,是想象力在一个统一的解释学处境中活动着的,在一个完整的人格中活动着的,它不会与认识和伦理割裂开来,而是向后者保持开放,三者彼此不可分割。这就是伽达默尔在《真理与方法》第一部分中所作的批判。

五、海德格尔与德勒兹对康德想象力的发展/背叛

想象力大概是康德哲学在当代最富有生命力的内容。由于想象力在《判断力批判》中得到最为公开和彻底的揭示,因而第三批判也就是批判哲学在当代最富有生命力的部分。类于伽达默尔从反思判断力的诸核心概念(共通感、判断力、趣味、象征)中引出了哲学解释学,德勒兹从反思判断的机能间的自由一致引出了他的哲学思想的核心主张:通过这种机能间的不一致的和谐,一切重复就不是再现,而是原初的差异;通过它,才能够把感觉、符号的暴力传递到各机能,使各机能达到自己的极限,这就是所谓的“先验的经验主义”。《康德的批判哲学》的英译者甚至认为,第三批判的作者与德勒兹的差异,甚至要小于第三批判的作者和前两批判的作者之间的差异。虽然德勒兹把该书看做深入敌营窥探其运作之作,但他仍高度评价第三批判,“不一致的一致是《判断力批判》中的最大发现,是康德的最后的倒转。……最终他发现了产生一致的不一致。一个所有机能的无政府主义的运作规定了未来哲学。”(24)

与德勒兹一样,海德格尔在他的第一康德书中,重新解释了康德的想象力。他认为第一批判中存在“三能力说”和“两起源说”的矛盾,对这个矛盾的解决意味着想象力才是知性和感性的共同的根基,“描画出来的对源头的揭示意味着:这一能力的结构(指直观和思维——笔者)植根于先验想象力的结构之中,而且,唯有在结构的统一中,这一能力才能与其他两个能力一起‘想象’出某种东西。”(25)虽然海德格尔只是局限于对第一批判的讨论,局限于断言想象力是认识着直观和思维的共同之根,但无疑这个结论应该和可以推广到整个批判哲学,即想象力在全部三大批判中都应该处于原初结构的地位,因为海德格尔并非要从中引发出一种新的认识论,而是把它重新解释为一种更为源始的存在论,一种本源的存在论境域。而思辨理性、实践理性、反思判断的三重区分对它来说总是已经来得太迟。也即,想象力使超越的“存在法相”得以可能,它是超越的显现场所,是“让对象化”。有限者接受存在物,就是在让存在物转过来面向(奉献)的境域中接受的。“因此,境域作为有所获悉的奉献,必须先行地和不断地显现自身为纯粹的外观。”(26)这个能够显现超越的存在法相的境域,从机能上讲是想象力,具体而言就是图型。“纯粹的想象力就造就了境域外观的形象。”(27)由于海德格尔一开始就把想象力置于源初结构的地位,而不是被知性所规定,被动地让知性得以实现,因而,那个先验时间图型也就必定是作为象征的图型。

然而,对于海德格尔和德勒兹来说,想象力都只是一个契机和引导,而不是最终的结论。或者说,两人的哲学都在把康德的想象力当作一个渊源的同时,不约而同地发展/背叛了想象力的概念。海德格尔自问“先验想象力作为奠立起来的根基,它的承载力够吗?它可以源生性地,也就是说,统一地和完整地对人之主体的主观性的有限本质存在进行恰到好处的规定吗?”(28)他的回答是否定的。此在的基础本体论,实际就是对先验想象力的一个更为源初的解释。或者说,他的源始领会和解释的概念,就是从康德的先验想象力概念脱胎而来的。为何海德格尔用此在而不是想象力作为他思想的核心词呢?Richard Kearney认为,先验想象力是哲学思考的运动,它解构了形而上学的基础,使我们置于形而上学的深渊之前。“但海德格尔确信,从先验到生存透视的转换需要术语的转换,这就是为何海德格尔要用此在取代想象这个术语,此在概念包含了时间性的能力,但避免了认识论、观念性、浪漫主义等特征,也超出了生产性想象的人类学特征。”(29)如果说海德格尔早期的那种基础存在论只是有限度地改造了想象力概念的话,那么他后期的哲学运思就是对想象力概念的彻底的发展/背叛,哲学的运思不是对象化地讨论想象概念,而直接是形象的具体实现。这尤其表现在海德格尔对艺术的探讨上,想象变成了构成形象(Ein-bildung),“诗意的形象乃是别具一格的想像,不是单纯的幻想和幻觉,而是构成形象,即在熟悉者的面貌中的疏异之物的可见内涵”(30),Brian Elliott称海德格尔后期把康德的先验想象力转变为“诗性想象”,这是一种“从先验感性论的想象到神话—诗学的形象的想象的转移”,这种转变一方面表现为通过与纯粹现象学保持距离而远离先验想象力的概念分析框架,另一方面表现为在实事层面更加忠于想象力。“……在康德意义上的人类知性的构成能力和成就的想象力,被海德格尔以标志着人类理解和自由的界限的形象的名义所取代……因为在将他的思想从科学重新放置到诗性的框架中时,海德格尔将他的注意力转向了与想象力显著关联着的人类行为的领域。”(31)

如前文已述,德勒兹也把先验想象力及其图型看作是“灵魂中最根深的方面”,一个境域性的源初结构。但他也抛弃了想象力这个概念,而代之以机能的能够生产一致的不一致,即自由的一致,这是一种机能间的暴力的无政府关系。然而,机能间的“强力的暴力的传递”如何完成,以便思想能够上升到一个超越的层面运作?它只能通过想象力。思想的生成,机能之间的不一致的一致的实现过程,就是一个学习过程(一个学徒期),一个符号的翻译和阐释过程,是思想的内在性平面,是无器官的身体的自行运作。或者说,真正的重复和差异,只能在想象力中才能得以实现。德勒兹把“思想的影象”作为他的整个哲学的两大核心词之一,而思想的影象,就是想象中的思想。在《普鲁斯特与符号》一书中,德勒兹明确反对那种没有思想影象的思想,不想象的思想,在这种思想中,理智已经提前到来并解释好了一切,整体已经在场并已经完成了彼此的和谐一致。“在其中,人们所能重新发现的只有那些从一开始就被给予的事物,人们所能获取的只有那些已经被置于其中的事物(32)。的确这里也有想象,甚至有综合着的先验想象,但这种想象却不是真正生产性的。我们不难发现,在德勒兹几乎所有的思想概念背后,都要以先验想象力为预设。但德勒兹抛弃想象力概念也不是偶然的。一种作为机能的想象力,暗含着人类学的先天规定,从而传达了对思想的自由的束缚。在德勒兹看来,用想象力来描述那激发思想的可能性,就仍然落入了思想的根和树的形象,想象力就成了哲学的主根。他既不要主根,也不要侧根,而需要“根茎”。德勒兹教导我们,不要去谈论想象概念,不要用想象去规定一切,而是要去想象,去用想象实现概念的创造。因此我们可以说,要忠于想象,但要背叛想象概念,这大概是海德格尔和德勒兹对康德想象力发展/背叛带给我们的相同的指示:不要去形成关于想象力理论的哲学体系,不要让想象力成为新的形而上学体系中的“将军”,而是要用想象力去“思”、去“做哲学”。我们已经可以有把握地说,德勒兹和海德格尔,可以看作是从康德想象力学说这同一条根上生长出来的并蒂莲、两生花。

【注释】

①康德:《判断力批判》,邓晓芒译,[北京]人民出版社2002年版,第199页。

②康德:《纯粹理性批判》,邓晓芒译,[北京]人民出版社2004年版,第190页。

③康德:《纯粹理性批判》,邓晓芒译,[北京]人民出版社2004年版,第140页。

④潘卫红:《康德的先验想象力研究》,[北京]中国社会科学出版社2007年版,第178页。对这一难题的详细讨论,可参见该书第四章第一节“图型法理论的任务”。

⑤康德先验演绎与图型法之间的关系问题,和伽达默尔理解和运用之间的关系问题,存在对称性,或者说前一个关系在性质上与后一个关系相同,是后一个关系的特定形态。因为认识在根本上无非是源始解释的衍生形态。将这两个问题联结起来,我们将既获得了对康德难题的解决,也获得了伽达默尔与贝蒂关于理解和运用的著名论争的解决。我们拟另文详细展开这一富有成效的对照。

⑥Gilles Deleuze, Kant's Critical Philosohpy, trans, Hugh Tomlinson and Barbara Haberjam, the Athlone Press,1983, p.18.

⑦⑧Bernard Freydberg, Imagination in Kant's Critique of Practical Reason, Indiana University Press, 2005, p.81, p.82.

⑨康德:《实践理性批判》,邓晓芒译,[北京]人民出版社2003年版,第91页。

⑩Bernard Freydberg, Imagination in Kant's Critique of Practical Reason, Indiana University Press, 2005, p.82.

(11)(12)康德:《判断力批判》,邓晓芒译,[北京]人民出版社2002年版,第198页,第2页。

(13)Gilles Deleuze, Kant's Critical Philosohpy, trans, Hugh Tomlinson and Barbara Haberjam, the Athlone Press,1983,p.68.

(14)伽达默尔:《真理与方法Ⅰ》,洪汉鼎译,[北京]商务印书馆2010年版,第83页。

(15)海德格尔:《康德与形而上学疑难》,王庆节译,上海译文出版社2011年版,第93页。

(16)伽达默尔:《真理与方法Ⅰ》,洪汉鼎译,[北京]商务印书馆2010年版,第61-62页。

(17)(18)(19)(20)Gilles Deleuze, Kant's Critical Philosohpy, trans, Hugh Tomlinson and Barbara Haberjam, the Athlone Press,1983,p.59,p.60,pp.60-61,p.59.

(21)保罗·利科从语言学的思路重新论了上述立场。按照他在《活的隐喻》中的观点可知,规定判断实际上是一种稳定的反思判断,即是反思判断的稳定性的假象。不论反思判断还是规定判断,都经历了想象力的创造性转换,只不过在规定判断中,由于这种创造性转换习以为常且熟能生巧,因而就显得好像并不存在想象的创造。见保罗·利科:《活的隐喻》,汪堂家译,上海译文出版社2004年版,第105页以下。

(22)保罗·利科在《解释的冲突》一书中有对象征的深刻阐释,可作为对本主题研究的一个扩展。参见保罗·利科:《解释的冲突》,莫伟民译,[北京]商务印书馆2008年版,第76页以下。

(23)康德:《判断力批判》,邓晓芒译,[北京]人民出版社2002年版,第199页。

(24)Gilles Deleuze, Kant's Critical Philosohpy, trans, Hugh Tomlinson and Barbara Haberjam, the Athlone Press, 1983, pⅩⅡ-ⅩⅢ。另,关于德勒兹对康德机能学说的精彩解构,参见 Gilles Deleuze, Difference and Repetition, trans, Paul Patton, Columbia University Press, 2004, p. 164.

(25)(26)(27)(28)海德格尔:《康德与形而上学疑难》,王庆节译,上海译文出版社2011年版,第131页,第84页,第85页,第161页。

(29)Richard Kearney, The Wake of Imagination, Routledge Press, 1998, p.223.

(30)海德格尔:《演讲与论文集》,孙周兴译,[北京]三联书店2005年版,第211页。

(31)Brian Elliott, Phenomenology and Imagination in Husserl and Heidegger, Routledge Press, 2005, pp. 140-141.

(32)吉尔·德勒兹:《普鲁斯特与符号》,姜宇辉译,上海译文出版社2008年版,第104页。

(原载《江苏社会科学》2014年2期。录入编辑:里德)