对自唐入华的伊斯兰教来说,明清之际算是一个较以前各朝代有所发展的时代,最突出的大概有两点:一是“经学教育”的兴起,二是“汉文译著”的开始。沿着这两条路线展开的中国伊斯兰教,经学教育于民间影响较大,汉文译著则更多在学术界。但贯穿两条路线的主要思想无论是民间或学界“明确的”还是“模糊的”解说,都包涵了苏菲神秘思想。就自经学教育开始逐渐形成的中国伊斯兰教经学传统而言,其前进的路径及其传播无一例外受到了苏菲思想的侵染,无论经籍还是经师概莫能外,这在清季赵灿所著的《经学系传谱》中所见为多。为此,笔者对《传谱》中有关这方面的问题试作初步探讨,不足处敬请专家学者赐教。

一、《经学系传谱》的简单介绍[1]

《经学系传谱》(下称《传谱》)为清康熙年间赵灿所著。赵灿,晋陵(今江苏常州武进县)人,道号裕心贫者。据杨大业先生考证,大约生于清“顺治十四年(1658)前后。”[2]约于康熙三十六年(1697)40岁时从舍蕴善为师。具体卒年不详,但据赵灿就《传谱》所写的一个序的落款时间“龙飞康熙五十三年,岁次甲午菊月望后六日”[3]中获悉,他的卒年当在康熙五十三年(1714)以后。《传谱》是一本专门记述明清之际中国伊斯兰教经师事迹和经学传统的著作,上迄明代陕西经师胡登洲,下至清康熙时舍蕴善及其诸位弟子。书成后从未刊印过,共有四本手抄本流传于民间。作者赵灿在“阅谱正义凡例”中写道:“此谱原稿一样两本,一存襄阳蕴善先师府上,一存余笥”,后“复誊录二本,微增损之,一附南都远呈懋翁袁老先生台下,一存燕台金府”。1989年青海人民出版社据清抄本出版了排印本。排印本虽清晰明了、简明易读,但遗憾的是省略了原抄本中的经籍、或个别人物、或个别语词的阿拉伯文或波斯文名录,如对呼罗珊(伊朗)缠头失利夫著书名目的删减就是一列。因此,对有些问题的研究仅依此排印本尚有不足。

就《传谱》1989年排印本而言,共分四部分:序、正文、增著和附录。其中序文共九篇,包括赵灿的老师真回破衲痴舍蕴善的一篇和赵灿本人的八篇,另有《系传总图》及“阅谱正义凡例”。正文从“太师”胡登洲起至李谦居详细记录了28位[4]著名经师的谱系和纪事。增著部分有“赴都纪事”、“为主贤德之乡耆纪事”和“劣师纪事三条”。附录有“经堂八咏”、“呈当今皇上万寿书”和“散页材料抄件”等。全书约八万字左右。

伊斯兰教入华千余年之久,但就自经学教育兴起后,遍及大江南北且具地域特色的经学学派的经师们的学理授受、课程设置、学生选拔及其与一般穆斯林的受教程度等等,都很少有详细记载。更重要的是由此而形成的讲经论道、传授知识、宏发正教的经学传统与域外特别是阿拉伯和波斯文化的交流及其所蕴含的更深层次的思想内涵,至今的探讨和研究尚不多见,更不要说其中蕴涵的苏菲神秘主义思想了。

二、外来传教师与苏菲经籍

展开胡登洲及其以后的诸位弟子的经学经历,我们发现在他们的教育中苏菲著作占有很大比重,如《传谱》中提到的“《母噶麻忒》、《勒默阿忒》、《米尔撒德》、《哈噶一格》”[5]等。由于手头掌握资料和文章篇幅所限,仅就“《母噶麻忒》”与经师和经学的关系作简要论述。

据《传谱》记载,胡登洲50岁知天命之年时,因感人生已过大半,自己尚不能实现“宏学之念”而北上经商,“适值天房来一进贡缠头叟,亦北上。”胡登洲即上前问候寒暄后,两人便宿住在一起,因同为穆斯林,所以不时谈论天房教门和经典,天长日久,胡登洲便向这位天房老叟请教天房学问:

以经义中蒙而疑者,扣之,叟应答不倦,且能使人言下悟,语久,方联骑抵渭南旅舍,剪烛共语,见其装有锦囊一,中亟有经,希而视之,叟颔首以示,乃《母噶麻忒》,兹土未睹之经也。先生玩不释手,愿以金购,叟哂之曰:“汝师我乎?当传此赠之。”[6]

上述文字记述了胡登洲初见《母噶麻忒》的过程,寥寥数语至少给我们三条信息,一是在胡登洲遇见天房缠头叟之前,《母噶麻忒》是国内没有见到过的一部苏菲经典著作。二是从胡登洲与外来缠头叟讨论经学问题的熟练程度看,胡太师当时的外语水平(阿拉伯语或波斯语)已经达到非常熟练的程度。三是胡登洲创立经学教育之初,即受苏菲思想的影响。但是“缠头叟”并没有把自己怀揣的《母噶麻忒》赠送给“胡太师”。后来,胡登洲于燕市购得了此经。

见吾道中之一老妪,携筐于中,贮经一册,愿售之,先生展玩,即缠头老叟之一经也,喜若遇仙,概然购以十金,携归挑灯读之,因其经义均乃西域诗文中,如千狐所萃之裘者也,故义理难悉,惟通大概……[7]

胡登洲在燕市一老妪手中购得的这部著作与天房缠头叟展示给他的那本《母噶麻忒》没有什么两样,对一个学堂中人来说算是如愿以偿了。问题是,前说《母噶麻忒》是“兹土未睹之经”,而今胡登洲又在燕市购得了这部著作,这看起来是顺理成章的。但细究起来还说明在胡太师见到缠头叟的《母噶麻忒》之前,这经的流传已经有一段时间了,即大概在胡登洲倡兴经学教育前一段时期就已传入燕都。这也说明,胡登洲之前苏菲派在中国的流传还是比较普遍的。若非如此,一个老妪怎么会持有苏菲著作且在闹市上出售呢。不论怎样,胡登洲得到了这部求之不得的经典,他爱不释手,挑灯夜读。尽管“经义均乃西域诗文”,且在他之前中国经师从未见到过,但经过苦心钻研,明确了其中的义理及深刻含义。

具体到胡登洲购得的《母噶麻忒》的基本内容,《传谱》在胡登洲纪事中作了简要交代,“实诵经中之《败益忒》,即天房之诗咏也。”[8]从胡登洲与缠头叟第二次晤面而相互对赋《母噶麻忒》中的诗句来看,是一本以每章篇末有押韵的四行《败益忒》(Bait,短诗)的一种苏菲经典[9]。

由于绝大多数苏菲作品都离不开对“麦嘎玛提”(Maqāmāt,即“阶段”)和“艾赫瓦里”(Ahawāl,即“状态”)的论述,所以,以“母噶麻忒”命名的苏菲著作数目较多。

“母噶麻忒”(麦嘎玛提,Maqāmāt),是阿拉伯语“麦嘎目(Maqām)”的复数形式,其本义是“站”或“阶段”。“麦嘎玛提”(Maqāmāt)和“艾哈瓦里”(Ahwāl,状态)是苏菲修持过程中两个相伴而生的精神境界。“麦嘎玛提”(Maqāmāt)在所有苏菲的道乘修持中,“表示神秘主义旅程中所产生的内心体验和主观直觉,如同上升的阶梯而依次变化,伴随心里状态(哈勒Hāl)的变换,最终通向真主。”[10]即是苏菲修行者在真主面前所处的精神“位份”。中国穆斯林称“麦嘎玛提”为“进级品位”。“艾赫瓦里”是修道者在自我修持过程中心灵深处不断变化的种种情感的精神境界,是个人努力的结果,即苏菲个体在达到一定“品级”后而表现出的“状态”。

如前所述,胡登洲所持之《母噶麻忒》是一部押韵的四言短诗集,即“天房之诗咏也”,只就此点我们还不能完全知晓其中的详细内容及义理。但是,在胡太师四传弟子“南都学者之首倡”的江宁经师马真吾那里就讲得比较明确了。被誉为“嗜学”的马真吾年少时,因不甘于本方经学之浅陋,为宏自己的远大志向,慨然北上,远赴河北张家湾投学在比自己年少八岁的冯养吾门下。他虚心求教,励志六载,学成而归。归来故里的马真吾在汉西门授徒讲学时,“向习《母咯麻忒》”,这里的《母咯麻忒》虽书名的文字与胡太师传记中所述的《母噶麻忒》有所不同,但两者的读音并无二致,都是阿拉伯语“al-Maqāmāt”一词的音译。从经师承传来看,马真吾受教于胡登洲的三传弟子冯养吾,从冯养吾向前推来,马真吾可谓是胡登洲的直系弟子。因此,马真吾的《母咯麻忒》极有可能是胡登洲授受《母噶麻忒》的沿传,与胡登洲的同属一经。真吾先师习授的《母咯麻忒》是一部“经中多意外昧语,乃品位进级之经也,计章五十(每章约三页,每页三十八行,并讲义字句约七八万言)”[11]的苏菲经典。这与笔者前在西安“回坊”发现的《麦嘎玛提》一经所讲述的内容大体一致。笔者发现的《麦嘎玛提》为牛皮封面,宽约25厘米,长约36厘米,厚约5厘米。共计336页(其中序言5页,正文331页)。此外,序言前有空白页3张,正文后有空白页4张。全书纸张略有发黄,但质量上乘,页张上有清晰的横格,书脊虫蛀较为严重,遗憾的是无出版年月、出版社和著作者的姓名记录,因此尚不能判断其准确的历史时间。粗略翻阅其中内容,记讲五十个“麦嘎目”且都以早期苏菲哈里斯的话语开头。《麦嘎玛提》至今流于民间,说明其对经学教育深远的影响及中国穆斯林在中阿、中波文化交流活动中所起的不可低估的重要作用。

再有,马真吾又与马君实同在一城授业解惑,同在一城的经师自然有相互间的来往和交流,想必真吾先师的这本经极有可能为君实先师所习,如果真是这样的话,那我们说金陵一带的经学定当受苏菲思想的影响不在话下,且直至王岱舆、刘智等。但我们看到尽管金陵经师们个个都与苏菲思想有关,可金陵并没有形成如西北一样的苏菲教团,只是在理论上述及苏菲派的义理、礼仪和思想,且基本准确恰当,苏菲的仪礼则更多体现在经师个人的修行中。这也说明,江南经学中对苏菲文本的吸纳不亚于长安,甚至在对苏菲思想的诠释和理解上超过了长安,这一原因我个人觉得与江南经师注重吸纳儒家文化有很大的关系,“以儒释伊”、“以儒诠经”而自见其实质。

如果我们把自胡登洲创经学教育以来的历史分为两个时期的话,则胡登洲到舍蕴善为第一个时期,从舍蕴善开始到其以后的诸位经学大师则为第二个时期。就此而论,舍蕴善是一位承上启下的经学教育之集大成者,他不仅倍加研习“《母各麻忒》”,而且重视对苏菲派其它著作的学习和教授,并传于后来的诸多弟子。

由于历史渊源、地域、文化之间的差异,加之各地经师对阿拉伯文、波斯文经籍的偏好和推崇,形成了以陕西、山东、云南、南京为代表的不同的经学学派。

说到苏菲思想在江南的传播,王岱舆和刘智具有代表性。王岱舆对苏菲思想的吸纳体现在他的著述《正教真诠》和《清真大学》中,在这两部著作中王岱舆提到早期的几个苏菲著名人物,他(她)们是武畏(外)师[12]、白色理[13]、舍该格[14]、阿德憨[15]、史补理[16]、洒的格[17]、爸野赉德[18]和喇必安[19]。王岱舆提到的这几个苏菲,都是苏菲派发展过程中有一定影响的人物。从王岱舆引述的这几个苏菲的话语来看,极有可能是王岱舆在经学中的耳食之学,他并没有亲眼见到过或读过这些苏菲的著作,况且这些苏菲大都没有留下完整的著述,他们的话语都是后学的记录而已,残缺不全。我们从王岱舆的引语中就可略知一斑。如他在引述爸野赉德的话时说,“昔爸野赉德尊者云:‘清廉功行,予行三日而已’。”[20]后又引文说,“昔爸野赉德尊者云:‘忏悔过,生平一次而已。忏悔功德,何止千番’。”[21]对此,笔者查阅了手头的阿拉伯语《比斯塔米论集》,却尚未发现这些汉译文的出处,这是值得深入思考的一个问题。

经学教育的陕西学派、山东学派和云南学派在重视苏菲理论的同时,尤其重视苏菲实践,建立的拱北、道堂甚多,特别是西北的甘(肃)、宁(夏)、青(海)和新疆地区。江南由于受当时条件的限制,几乎没有学者去过阿拉伯或波斯或中亚地区,他们只是从外来云游的人中学来了“口授”的苏菲学理。这种情况,使江南学者只能从理论上了解到苏菲派的特点。因此,他们的著述中苏菲思想所占篇幅较多,论述充分且基本得当,但不免有偏离“正统”思想的论述。具体到普通信教者的苏菲实践等的活动只是为数不多的几个人的私事,具有一定规模的群众性活动几乎没有,这是江南不同于其它地区的一个特点。

除胡登洲遇见的《母噶麻忒》外,还有《传谱》在冯伯庵“纪事”中首次提到的《古勒塞托呢》(即《蔷薇园》)和《米尔撒特》(或《密而索得》即《道行推原经》)都是域外传教师带来的“兹土未传之经”,且《米尔撒特》于马明龙、常蕴华和舍蕴善处讲得较为详细。《勒默阿忒》在舍蕴善的老师冯通宇处虽无明确记述,但在舍蕴善处则讲得很清楚[22],此不赘述。再之,经堂教育中专论苏菲思想的著作还有《勒瓦一哈》(《勒瓦以哈》)即《昭微经》、《默格索得》(《默格色得》)即《研真经》和《默思乃唯》即《训言诗》等。由于篇幅,此处再不一一介绍,将另作专文述论。

三、域外传教师与经学经师

明清之际,从波斯或中亚或阿拉伯地区来华的传教师不在少数,他们对经堂经师的学理和理学思想有较大影响,且在传授从域外带来的苏菲经籍的过程中,自然而然地把苏菲思想传授给了国内的经堂经师。前面说到,胡登洲初识天房缠头叟且学习其携带的《麦嘎玛提》即是典型的一例。这些苏菲思想不仅对当时的经师有不同程度的影响而且贯穿了整个经学教育的始终,特别在教派如格的目(Qadīm)和中国化的苏菲派——门宦经堂中尤为如此,这是一个不争的事实。

继胡登洲后,马明龙、常蕴华等后来经师不同程度地受到来华传教师的赐教。

马明龙是江夏人,幼年时“从父习经兼书”,聪慧明辨。及长,从湖北赴(宁夏)同心城师从著名经师冯伯庵学习三年多,从同心返回武昌途中,又在京兆杏园头于冯二阿訇的二儿子冯少泉处学习了三年多,前后共约求学七年多,回家后,足不出户,潜心钻研“《米尔撒德》及理学炼性入道之经”,但仍不能得其精深要理,正当此时

适有缠头名极料理者,云游至楚,侨宿于寺,而形状非凡,举动辄异,先生奇之,邀请于家,而敬礼焉。先生每读《米尔撒德》,彼指之曰:“此中何说”,曰:“非尔所知也”,曰:“吾固不知,然尔所知,亦乃白纸行中徒认墨字耳”……先生警异,扃户求益,彼亦渐露其机,固乃深通理学入道之秘者,先生遂乃师之。[23]

“极料理”一词,按照读音,我们将其还原成阿拉伯语时则极有可能是“Djilāl”或“Djalīl”,然按阿拉伯人名之习惯,其前后应该有一个恰当的词与其搭配组成正偏组合词组。作“Djilāl”时,后面应跟一个偏词,按照穆斯林人名的习惯搭配法,这个偏词一般是“al-Din”,即组成“Djilāl al-Din”,意为“宗教之荣耀”;作“Djalīl”时,前面搭配一个正次,这个正次一般是“Abd”,即组成“Abd al-Djalīi”,意为“伟大者的仆人”。笔者揆度,赵灿有可能简化了“Djilāl al-Din”或“Abd al-Djalīl”读音,而直呼“极料理”。这种简化阿拉伯语人名的称呼至今在中国特别是陕西、甘肃、宁夏、青海等穆斯林居住地较为普遍,如把“阿卜杜拉(Abd al-Allah)”简称为“阿卜杜(Abd)”,把“伊布拉欣(Ibrāhīm)”简称为“伊布拉(Ibrā)”或“伊布(Ib)”或“细曼(hīm)”等等,不一而足。究竟“极料理”是不是上面推猜的“Djilāl al-Din”或“Abd al-Djalīl”两名的简称,有待进一步研究。

深究理学,炼性修道是苏菲派的主要特征之一。极料理“深通理学入道之秘”,且对主讲修道、养性和近主之阶梯的《米尔撒德》较为熟悉,就这点来看,可以肯定极料理是一位苏菲学者。究竟是不是遵法性的苏菲学者,单凭他与马明龙谈论的只言片语,尚不能观其究竟。事实上,在来华的域外传教师中,既有遵法性的苏菲学者,也有非遵法性的。极料理是否遵法性苏菲,我们看《传谱》中就他与常蕴华先师相晤所作的记载,方知其本来面目。

开山东经学之先河、被誉为“仙学”的常蕴华曾受聘在山东济宁东大寺隔壁的义学授徒讲学时,有操波斯语的西域缠头极料理耳闻“常仙学”之学识,从湖北慕名来济宁东大寺探访,因无人能听懂极料理的波斯话语,于是,常蕴华出来义学以观究竟,用“法而西语”(波斯语)与这位远道而来的客人攀谈起来。因此前极料理对常蕴华这位饱学之士早有耳闻,便祈请蕴华先师赐教《米尔撒德》经义,先生展卷徐徐道来,破解经中语法、词法及其义理,这令极料理非常惊讶,觉得蕴华先师确是一位名副其实的学者。蕴华先师倍觉极料理谦虚且正统学识非同一般,佩服之至。但他自觉遗憾的是未拜极料理为师。蕴华先师和极料理两人的互识互认,互相交流,互相对对方学识的肯定,说明两人都是传正学的学者。赵灿在《传谱》中作了如下记述:

若极料理虽好为人师,而心传正学,莫谓无功于兹土者,然西域来游之辈,自有清以来,约千百计,然皆游食者多,若极料理之秘传理学,逸蛮(川名也)阿轰(大人之称也)之负学,游传《费格》诸条,厘正教款(兹土学者从之者众,沾益甚溥,及予知都中奸宄缠头妖言之变,而幡然归国,其神也哉!)。[24]

赵灿注“逸蛮”为“川名”,似有可疑之处。笔者觉得“逸蛮”极有可能是当时阿拉伯地区“也门”一地的称呼。因为,第一,“逸蛮”[25]恰似阿拉伯语“Yemen”的读音;第二,就当时情况来说,也有自阿拉伯也门来华的商贾和传教师。是否如此,有待进一步挖掘资料,辨明究竟。极料理虽虚心求教,敢当学生,但实际上他是一位负笈千里“秘传理学”、“心传正学”、“厘正教款”的兼具教法学识和苏菲学理且有功于中国穆斯林经学的西域学者。因此,我们可以肯定极料理是一位遵法性的苏菲学者,其正统性无可置疑。

极料理离开山东折又去了湖北,且在那里住的时间比较长,因为从《传谱》的记述看,15年后,常蕴华得到极料理从湖北带来的问安。由此看来,极料理在华的时间较长,他的思想对南北经学特别是山东和湖北两地的影响较大。

除胡登洲得道所遇的西域缠头叟、马明龙、常蕴华向其求教的极料理外,还有一位“步花喇”人厄蒲杜勒直利黎。

厄蒲杜勒直利黎(步花喇人士)之驼经抄据,以正四大掌教的道路,噶信之廉介不贪,足可风砺吾道之士,其他犹或有不知其善者,尚遗一二,余则皆碌碌张罗之辈,哄术愚人,投其机械,盖不知其为何国何教人,言之令人发上指也。[26]

“厄蒲杜勒直利黎”今可音译为“阿卜杜勒·杰利里(Abd al-Djalīl)”,“步花喇”即今音译“布哈拉(Buhārī)”。从这些记述中,我们看出“厄蒲杜勒直利黎”是一位“正四大掌教道路”,且“廉介不贪”的正统学者,其优良学品和正信学识足可为人师表。

与上列“心传正学”,“正四大掌教道路”的缠头叟、极料理和厄蒲杜勒直利黎形成鲜明对照的传教师是一位“欺世盗名”的失利夫。失利夫究竟是一个什么样的人,《传谱》中有关失利夫所持经典和赵灿对他的评价大概有三处:

明末之际,不幸殃及齿泥,兹土之谟民,适有虎喇撒国之缠头失利夫(人名),虽习经学,艺义欠通,于本国赴科考试,经场屡因文艺狂妄偏僻,国君震怒,欲置于死,谏臣解救,方斥辱幽禁之,彼俟怠隙,遂逃遁至我中华,历游各省,不敢回国。后居甘州,乃逞才自炫,按兹土之清真风俗,著经四十七本,分散河湟各方,于中虽有明令圣谕,以为穿凿,而其解释旨义,或负微长,然其文风舛错,义理乖张,轻重失权,尝罚勿当,且无分历代圣贤之因革,四大掌教之道路,条律半出新增,礼节失于古制,盖吾道少有相反,即不符教理矣(西域文艺之士,非通于主之机宜者,不敢擅著。)[27]

从以上记述看到,失利夫为虎喇撒(Khurāsān,今译呼罗珊)人,共“著经四十七本”,这些著述分散在河湟各地。然而,按照赵灿的说法,它们基本上都是一些“文风舛错”、“义理乖张”、“不符教理”而散布歪理邪说、毒害中国穆斯林的“邪书”。“四十七本”,这个数字倒是记载得很精确,但是,赵灿没有明确说自己是否真正见到过这些著述了。笔者觉得有的著述赵灿亲眼见到过,有的他本人并没有见到。我们再看如下的记述:

今已稽考流传于兹土二十七本,计籍其名。凡初学之辈,若遇此经,可弃置勿读。有动为主之心者,售而投诸水火,以绝其根,再因甘凉河州,尚有不知名之经二十来本,后之学者,细心稽究,以辨虚实,勿因其误,而更误后世,余有望焉。[28]

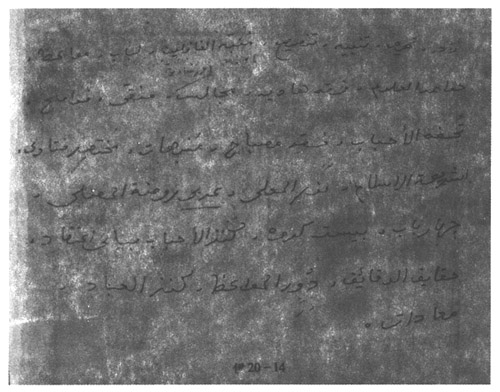

上面说到“今已稽考流传于兹土二十七本,计籍其名”。这就是说赵灿亲眼见到过的“邪书”共有二十七本。对此,赵灿提出了严厉的批评,并警示后学之拜对失利夫著书要“细心稽究,以辨虚实”,叮嘱若遇见、或收集到、或购买到的话,“投诸水火,以绝其根”。可见,赵灿对偏离正统的西域传教师深恶痛绝到何等地步。为了便于研究,我们不妨看看赵灿辑录的失利夫著书名目[29]:

上述书名中除极个别词为波斯语外,其余皆为阿拉伯语。就此书单,有两个问题值得关注:第一,书写笔迹无疑出自赵灿本人之手,就此来看,赵灿的阿语书写尚为一般,这与经堂学者平时只重视诵读、背记而忽视书写有一定关系。第二,就书名的规范与否来说,有的书名明显不符合阿拉伯语语法和词法规则,倘若赵灿在笔录过程中有误,则他的阿拉伯语水平尚有瑕疵。但瑕不掩瑜,此点并不能代表“晋陵裕心贫者,斗王甫”,赵灿实际的阿拉伯语和经学水平,他必定是一位为“探先天性理”、“弃功名利禄”而追随“真回破衲痴”舍蕴善十多年[30]的“老学生”。失利夫著书由于资料所限,我们尚不能对其进行考察,其内容我们暂且只能据赵灿在《谱系》中的评价来识其究竟了。

赵灿不仅批评失利夫著书对传统经学的贻害,而且把教中派系之争的原由也归于失利夫编著的经典,说:

祸自失利夫丧心病狂而好自用,是以樗材炫栋,遂编多经(共四十七本),混淆教理,由其浅学偏见者,以之作据故耳!然逞性恃争之愚者,各纵偏性,借端起衅,以致讦讼纷纭,遗害经学。今则亦似南北宗之遗派,各从其党,非复向之,彼此亲爱,近日则渐视至戚为仇敌,皆由习经者之学识有深有浅,遵教律之或顺或违所致耳!苟究其原,失利夫之所致也![31]

按照赵灿的记述,失利夫为一“丧心病狂而好自用”的游士,著经错误百出,不合正统教理,使教中部分人土各有偏好,借机挑起事端,引起寺坊矛盾,致使乡间邻里、亲戚不和,这种情况甚至遍及南北各地,使教争不断。失利夫著经虽有错误,但把教派之争和经学分歧的原由完全归咎于失利夫一人,却有过之。笔者认为这与明中期以来禁止中国穆斯林外出海外,限制西域穆斯林东来,闭关自守、固步自封的国际国内环境有很大关系。因为封闭,使国内外文化交流受限,国内穆斯林亦不例外受其影响,所以,他们中绝大部分人看到的伊斯兰教教义学、教法学和苏菲学的著作非常有限,从总体上不能预览全局,无法辨别著经真伪,故而鱼目混杂,自然就不知孰是孰非了。因此,四方教众各执一词,使教派争斗不断发生。

赵灿在《谱系》之《张行四先生传谱》中,又提及失利夫经中不符合伊斯兰教法的论题,他说:

失利夫经中,有前圣割肉喂鹰之说,即其不通机宜。不知资盗之义耳,岂不知鹰乃伤鸟害众之禽乎?此乃释家经典中,有此悖理之言也。[32]

从这段细微的记述中可以看出,赵灿不仅收集而且定当详细阅读过其中一些著书的内容。如果不是这样的话,赵灿怎么会记述得如此详细呢。再从这些内容来看,更不能称其为一位伊斯兰教“学者”。

上述讨论,我们看到赵灿在批评失利夫的同时,迫切提醒经学后学之拜务必励志为学、端正经学、剔除异端,足见他对厘正“正统”教义、宏发“正统”经学的信心和决心以及对后学的殷切希望。

综上所述,无论是领胡登洲得道的西域缠头叟,还是极料理和“步花喇”人厄蒲杜勒直利黎,他们都是遵正教、守正统、传正道的遵法性苏菲学者,他们对经学经师的影响是一个不争的历史事实。

四、经学经师的神秘事迹

经学经师在传授学理的过程中,其中的多数人亲身经历过具有神秘性质的事件。

先看胡登洲。《传谱》记载胡太师幼时在高太师馆中习读时,一日傍晚,在回家途中

遘一绿衣缠头叟,先生趋前说色俩目,叟答之,指示数语,旋失其迹,后人拟为赫资勒圣人。[33]

“赫资勒”,阿拉伯语为“al-Khadir(al-Khidr)”,意即“变为绿色”,今较为准确的音译为“赫蕞尔(al-Khadir)”,原名“班利亚·本·曼力喀(Bliyā bin Malikān),别号赫蕞尔”[34]。据《古兰经》记述,他是一位曾教授穆萨(Mūsā)知识的先知[35],“赫蕞尔,之所以如此称呼,因其曾坐在一片白茫茫的地面上,忽然他身后摇动且变得碧绿一片,”[36]故此。鉴于他曾教授穆萨(Mūsā)学识,因此,中外穆斯林皆以他来比喻学识渊博者。中国穆斯林对其推崇备至,且在民间以“绿衣缠头”相称,不仅如此,经堂学生毕业时,都要披穿绿袍,以示学得了渊博的知识。胡登洲是否受赫蕞尔指点迷津,我们不得而知,但就民间这一神秘的传说而言,说明胡登洲得道的神秘性。

胡登洲50岁时,“遇叟得道”后,“叟以贡例告竣”将返归故里与胡登洲辞行,胡即送叟到甘肃,西出嘉峪关,当依依惜别于“玄圃之麓”时,发生了这么一件耐人寻味的稀奇事:

“忽二白兔驰于叟前,如连不辍,叟下骑捧手西向,做睹阿(祈讨之词也)毕,以手摸其周身,兔伏丽不动,叟上骑挥手西逝,兔犹翘望,似怏怏然状,逗留上山而没。”[37]

这里的“睹阿”当是阿拉伯语Du‘ā’的音译,有“祈求”、“祈祷”之意。圆括号内的注释“祈讨”应该是“祈祷”。

两白兔与叟形影不离,“伏丽不动”,作凳助叟上骑,且依依不舍地望叟远去,它们则渐渐消失在山间。从此看出,这一稀奇事迹所蕴含的神秘意味是不言而喻的。

按《传谱》中的《系传总图》,海文轩的父亲直接受教于胡登洲,因而,海门的学生评价文轩的父亲说:“吾教之道,胡(登洲)归于海矣!”[38]。“胡归于海”有两种可能的情况,一种是说胡氏把自己的所学毫无保留地完全传授给了海氏,即是说海氏完全承接了胡氏的学理;一种是说胡氏的正传在海氏那里发挥得淋漓尽致,且达到炉火纯青的地步,以致“青出于蓝而胜于蓝”了。这个评价似乎过高,因为从以后经学发展的情况来看,“海师只传滇南”[39],远不及传遍寰宇的冯门之学。当然,我们不能以传播地域的广远来衡量海氏学识的渊博和深厚。可是,既然海氏从胡太师那里接受了真传,“胡归于海”了,那为什么海“只传滇南”呢,因此,尚不能说胡登洲的正传完全归于海氏了。而极有可能冯二阿訇的学识胜于海氏,才使其传遍寰宇。但我们完全理解海氏门人高度评价先师学识的心情,是情理中事,无伤大雅。

海文轩从其父习经,算是胡氏的二传弟子,门人赞誉说:“通天彻地海文轩”,[40]足见其学识并不一般。海文轩因听说河湟一韩姓人家有《米夫塔哈·欧鲁姆》(Miftāh al-'Ulūm)之经,故带着自己的学生去寻觅,并想抄录下来,结果没能实现这一愿望。后来一缠头叟带来《米夫塔哈·欧鲁姆》,文轩高兴之至,并与缠头叟讲论一番,次日晨缠头叟就不知去向了。《传谱》作了如此记述:

“夕有缠头叟一,进扣先生旅,既悟,叙谈末几,遂出一经,即《米夫塔哈·欧鲁姆》,先生狂喜,如获奇珍,求请求值,曰:‘吾不售也’,曰:‘乞赠如何’,曰‘固所愿耳’。先生以其中之难者,请政之,叟弗啬浃谈而悉示之,漏约三鼓,斯际诸生咸寝矣。次早其徒持送小沐水,则已失缠头叟矣。”[41]

海文轩寻经辗转河湟,却未能如愿以偿。结果偶然有一缠头老头来其住地,两人叙谈没多时,缠头叟就拿出《米夫塔哈·欧鲁姆》展示给海文轩。海文轩面见此经,倍感高兴,祈请老叟售赠自己,但老叟并没应诺。于是,海文轩又以经中疑难向其请教,老叟倾其通彻之学,无一保留地悉数授予海文轩。可是,三更时分老叟却不辞而别了。这类似的情况于常蕴华处亦可见得。

常蕴华先生算是胡太师的四传弟子,被后人称为“仙学”。如前所述,常蕴华精于波斯文,谙熟《米尔撒德》,对疑难问题“披经就理”,深钻细研。因此,赵灿说常蕴华的学问为“多悟而成”。常蕴华有两个儿子,自己有习经的“密室”,一天,他的长子遵一有事去父亲的“密室”告知,忽“见先生同一绿衣缠头叟授经,及外出捧茶复入,则惟先生独坐。后逾半年,室人某氏之见亦如之,盖先生所得乃仙学也。”[42]

在被称为又一“仙学”的西宁李定寰身边,也发生了类似常蕴华的事。李定寰起初在本地求学,随着时间的推移,随所学知识不断增加,但自己对经中的许多疑难问题尚存胸中,得不到圆满的解决。故而,从西宁东向投在河州(今甘肃临夏回族自治州)把师门下潜心向学。把师,我们尚不知他的具体情况,但李定寰投其门下学习,说明他也是一位有影响的经学者。《传谱》记述了发生在李定寰身上的一件事:

河州古有爸爸坟。乃昔年得道缠头仙长之墓也。后筑城其上,忽生榆树一株,俗呼曰:“俞爸爸坟”。清初,其城屡遭寇警,或被数月围者,寇于朝暮见一伟人坐城上,头顶霄汉,足踩城濠,正其坟畔,由是城得保全,吾道中人,常诣墓所而诵经焉。第其处幽僻,人迹稀少,先生一夕举意五鼓赴彼诵经,因乘残月以往、及至城隅,忽见绿衣缠头者,迎问之曰:“李满喇(习者之称)何往”。先生俯身恭说色俩目毕,方曰:“往爸爸坟诵经耳”。曰:“何必乃尔,近来汝行一堪夸喜事,主已准之,多赐福于汝矣,汝于经中,句有盖特(绊也,疑难蒙蔽之文也)数处,可速为查看,不复往坟”。先生唯唯,回未数步,而失其人,归视诸经,凡贴其难解者,见即嘹然,及未习之经,展卷如熟读者,师异之,伞其返籍,即开义学授徒焉。先生之学,盖仙学也。[43]

在河州,李定寰一天晚上举意次日晨礼后去“俞爸爸”墓地上坟,当走到城墙一角处时,忽然有一身穿绿衣的缠头老者向前问他说:“李满拉到哪去啊?”,李定寰俯身恭说“色俩目”后,回答说:“到俞爸爸坟上坟去呢”。绿衣缠头如此这般对李定寰予以表扬,并指出李定寰习经时遇到的诸多不解问题,劝他别去墓地,赶快回家习经解惑。李定寰连连应声,转身返回不几步,此人就不知去向了。当他回家预览群经时,以前所有难于理解的章句,则一目了然,清楚明白,甚至一些没有读过的经典,展卷方能熟读。他的老师对此惊奇不已,命他回家开学授徒。李定寰遇绿衣缠头之事,具有足够的神秘性。正如赵灿所说:“先生异迹颇多,难于备述”。[44]

袁盛之的学生马进益在给自己的学生讲习《米斯巴哈》时,

有“盖特”二处先生不解,诸生逮有窃笑之者,先生曰:“明晨与汝指授”。乃还家灯下苦索,久之不觉困倦,隐几而卧,忽梦盛之先生曰:“汝速起,吾授汝一塞白格(译;乃清晨所接一日之经也)”。先生无异往日,起揖色俩目,傍立侍之,授经二页,而后惊寤,及阅“盖特”已洞悉其义矣。从此心境豁然而无隘焉。[45]

上述发生在胡登洲身上的“白兔伏丽”、常蕴华“密室”同“绿衣缠头授经”、李定寰河州“城隅”“忽见绿衣缠头”答疑解难和马进益梦中受师指点的神秘事例,反映出苏菲派神秘思想对经师乃至整个经学的发展都有较大的影响。

五、其他

纵观经学的发展,经籍和经师是其最为主要的两个主体,经师在学习经籍的过程中,吸纳和借鉴其中的有益成分,客观上受到苏菲思想的影响,因此许多经学师生学成后,往往仿效苏菲廉洁自守、安贫乐道的生活方式。如开经学教育之先河的胡登洲本人“昼夜钻研,刻苦考察,冬不炉,夏不扇,夜不安于衽席者数年,乃深明正心诚意之学,贯通尽性穹理之源。”[46]马真吾在南京时,专门“乞一静所”,自命“省心阁”,“晦迹潜心,励学养志。”[47]舍蕴善取“破衲痴”便是一个颇有苏菲意味的道号,因“多内养功夫,故童颜鹤发,精神饱满。”[48]他还“读修道诸经(即推黎格忒之学,乃《米尔萨德》并《勒默阿忒》诸经),兼观性理,合其旨义,统成一家之说。”[49]不仅如此,舍蕴善在河南朱仙镇时,听说冯通宇在郑州貂谷,就去貂谷看望冯通宇,“见冯隐居一岩洞间,闭户温习,”[50]赵灿取道号“裕心贫者”,他“行厨断火薄朝夕,愧视腰缠不足看”、“一椽容膝寄茅檐,最苦蝇飞酷日炎”、“屋漏连朝淫雨稠,乏薪悬釜事堪忧”,从而不得不“食带生荞面”,“以蔓菁根充食三日”。[51]再如胡登洲的三传弟子穆有礼,“后入峨眉山不返。”[52]二传弟子冯少泉的学生马世英,学了“理学道德之经,遂轻尘世”[53]而中止学业。常蕴华长期在自己的“密室”阅经炼性,他和李延龄的弟子马事一“轻尘务施,巨富倾家,甘贫自守。”[54]常的三位弟子张化宇“学成而轻尘出世”[55]、石安宇“其学既成,深得入道归真之理,遂贱世而负出尘之念”。[56]名驰江浙的袁盛之“簟瓢屡空”。冯通宇的弟子王明宇赴麦加朝觐途中被掠至西藏为奴,后遇一“吾教道长”并拜之为师而获救。道长“授以修道尽性之学”。以后在“馨都司托呢”(印度斯坦)授学并建道堂,死后葬于该地。[57]不难看出,上述经堂师生在学习苏菲著述后,有的按苏菲生活方式度日,有的隐世修功办道等,反映了苏菲思想对经堂经学的深远影响。

六、结束语

明清两季虽为苏菲派在中国发展的鼎盛时期,但与自唐宋至元来华的遵法性苏菲传教师的前期准备是分不开的。根据《传谱》的记述,使我们看到不仅经学经师受到域外传教师的影响,而且经学各类经籍(其中大部分是苏菲派的),大都是舶来品。这种经过数百年而积累起来的有关苏菲派口耳相传的和文本授受的神秘思想影响了经学发展的始终。从胡登洲开初接受讲授苏菲道乘修持的高级课本《母噶麻忒》来看,中国伊斯兰教经学从一开始即受苏菲思想的影响,而且根据以后的情况,这种影响是全局性的而不是地域性的,是长期的、自始至终的而不是暂时的。也就是说中国伊斯兰教经学的主线是用苏菲思想串连起来的。经学的倡兴和发展,不仅是伊斯兰教中国化的一个关键步骤,而且是苏菲派思想得到广泛转播的有效途径。同时,也说明白胡登洲以来历代经学大师学问的渊博和功力的深厚,以及世代经久不息对苏菲思想的承传及其影响的广盛,这对于我们重新认识经学思想无疑有重要意义。

【注释】

[1]据笔者所知,目前对《经学系传谱》研究的文论大概有四篇,他们是:杨为仁《〈经学系传谱〉对江苏省伊斯兰史的重大贡献》(《中国穆斯林》1991年第4期)、纳国昌《经堂教育的历史记载——〈经学系传谱〉浅析》(《中国穆斯林》1992年第5期)和《〈经学系传谱〉的作者赵灿》(《中国穆斯林》1996年第4期)以及杨大业《对〈经学系传谱〉的几点参证》(《世界宗教研究》2000年第2期)。总体来看,这些论述尚属一般性的介绍,只是杨为仁和杨大业两先生的文论中对地区经学中有影响的人物稍有考释和参证。但都未涉及到《传谱》所传述的思想特别是苏菲思想的研究。

[2]杨大业:《对〈经学系传谱〉的几点参证》,《世界宗教研究》2000年第2期,第58-59页。

[3]赵灿:《经学系传谱》,杨永昌、马继祖标注,青海人民出版社,1989年,第5页(以下除特别说明者外,皆注《经学系传谱》,第xx页)。

[4]有学者言25位经师(《杨大业:《对〈经学系传谱〉的几点参证》,《世界宗教研究》2000年第2期,第55页》),这只是依据《传谱》正文25篇而论。但正文(二)所列为冯海两先生、(十三)所列有常蕴华和李延龄、(十五)有马戎吾和马永安。因此,《传谱》正文列录的著名经师应该为28位,他们是:胡登洲、冯二、海先生、海文轩、冯伯菴、冯少川、冯少泉、冯养吾、张少山、马明龙、张行四、马真吾、马君实、常蕴华、李延龄、袁盛之、马戎吾、马永安、李定寰、冯通宇、舍蕴善、马续轩、舍景善、马进益、皇甫经、袁懋昭、马恒馥、李谦居。

[5]关于这些著述的一般情况,在目前已经发表的论著中,金宜久先生的《苏菲派与中国经堂教育》(《世界宗教研究》1994年第2期)和杨怀中、余振贵两先生编著的《伊斯兰与中国文化》(宁夏人民出版社,1995年)等中的简单介绍较有代表性。它们的详细信息有待进一步搜集挖掘、整理和研究。

[6][7]《经学系传谱》,第27页。

[8]同上,第28页。

[9]参见《经学系传谱》,第27-28页。另据笔者调查,胡登洲受传的这部著作到底是哪位苏菲学者所著,现在的经堂学者绝大多数对其知之甚少,只知道它是经学教育中的“大经”,也就是说只有耳闻而无眼见,不得其详。90年代,周燮藩先生撰文认为胡登洲所得的这本《母噶麻忒》,很有可能是奈格什班迪教团创始人巴哈丁的追随者赛拉赫·穆巴拉克汇集的巴哈丁的言论集《母噶麻忒·赛伊迪纳》(周燮藩:《伊斯兰教苏菲教团与中国门宦》,载《甘肃民族研究》1991年第4期)。

[10]周燮藩:《苏菲主义与明清之际的伊斯兰教》,《西北第二民族学院学报》2002年第1期,第27页。

[11]《经学系传谱》,第51页。

[12](明)王岱舆:《正教真诠清真大学希真正答》,余振贵点校,宁夏人民出版社,1987年,第79、170页(下注《正教真诠清真大学希真正答》,第xx页)。

[13]《正教真诠清真大学希真正答》,第95、173页。

[14]同上,第95、173、198页。

[15]同上,第95、173页。

[16]同上,第100页。

[17]同上,第198页。

[18]《正教真诠清真大学希真正答》,第104、114、123、200、210页。

[19]同上,第123页。

[20]同上,第104页。这句话在1931年中华书局刊本中是:“昔爸野赉德尊者云:‘清廉功行,予行三日而已。第一日舍客舍之富贵,即今世也;二日舍常住之荣华,即后世也;三日舍己,即无我也’”(见《正教真诠》,第200页)。

[21]《正教真诠清真大学希真正答》,第114页。

[22]参见《经学系传谱》,第88页。

[23]《经学系传谱》,第44-45页。

[24]同上,第61页。

[25]逸蛮阿訇记录观《经学系传谱》第75、98、100页。

[26]《经学系传谱》,第61页;

[27]同上,第13页。

[28]同上,第13-14页。

[29]本书目采自《经学系传谱》,清抄本(周燮藩主编:《清真大典》(第二十册),黄山书社,2006年,第14页)。

[30]前述,赵灿大约生于清顺治十四年(1658年)前后,约在康熙三十六年(1697年)四十岁时从舍蕴善为师,约卒于康熙五十三年(1714年)以后。因此,说他跟随舍蕴善求学十多年。但是,纳国昌先生《〈经学系传谱〉的作者赵灿》(《中国穆斯林》1996年第4期)一文说“康熙五十五年(1715年——应为1716年),赵灿再度京华,寄居普寿寺六尺园斋中”。今查阅《经学系传谱》一书,并无此记述,不知纳先生此言何出。

[31]《经学系传谱》,第89页。

[32]《经学系传谱》,第49-50页。

[33]同上,第26页。

[34]班厄威(Baghwī):《班厄威〈古兰经〉注》(Tafusīr al-Baghwī),第五卷第十五章,沙特阿拉伯利雅得,达尔·塔衣班(Dar Taib)书局,1989年,第188页。

[35]发生在赫蕞尔(al-Khadir)和穆萨(Mūsā)间的事迹,详见《古兰经》第18章第60-82节。究竟“赫蕞尔”是否是“先知”,穆斯林学术界尚有不同看法,有的认为他是一位“先知”,有的认为他是一位“天使”,不一而足。再之,他是否“至今生存于世”,学术界也有不同看法,有的说他“至今尚在”,有的说他“已不在人世”,众说纷纭,莫衷一是(详见班厄威(Baghwī):《班厄威〈古兰经〉注》第五卷第十五章,利雅得,达尔·塔衣班书局,1989年,第183-196页;伊本?卡希尔[Ibn Kasīr]:《〈古兰经〉注》第三卷,第100-101页;古尔妥比(al-Qurtubī):《〈古兰经〉注》第十一卷,第41-44页)。另见,The Encyciopaedia of Islam(New Edition),ed.By E.Van.Donzel,B.Lewis and Ch.Pellat,Leiden,1997,Vol.4,pp.902-905。中国学者对这一问题的详细记述,参见王静斋译:《〈古兰经〉译解》,上海永祥印书馆,铅印本,民国二十五年。(周燮藩主编:《清真大典》(第十一册),黄山书社,2005年,第427-432页)。

[36]伊本·哈吉勒·阿斯格拉尼(Ibn Hajar al-'Asqlānī):《〈创造者的启迪〉:释〈布哈里圣训实录〉》(Fath al-Bārī bi Sharh Sahīh al-Buhārī)第六卷,列圣章,赫蕞尔(al-Khadir)和穆萨(Mūsā)节,贝鲁特,认知书局,1997年,第433页。

[37]《经学系传谱》,第28页。

[38][39][40]《经学系传谱》,第31页。

[41]《经学系传谱》,第32-33页。

[42]《经学系传谱》,第61页。

[43]同上,第72-73页。

[44]同上,第73页。

[45]同上,第98页。

[46]《经学系传谱》,第1页。

[47]同上,第53页。

[48]同上,第91页。

[49]同上,第87页。

[50]同上,第86页。

[51]同上,第10-11页。

[52]同上,第32页。

[53]同上,第37页。

[54]同上,第62页。

[55]同上,第64页。

[56]同上,第65页。

[57]同上,第77-79页。

(原载《世界宗教研究》2010年05期。录入编辑:斌拾)