作者简介:

姚彬彬,1981年4月生,山东龙口人,武汉大学中国传统文化研究中心副教授,主要研究方向为中国文化史、中国思想学术史、中国佛教史。

摘要:乾嘉学派的义理学脉络以戴震哲学为核心,戴震强调人类情欲的合理性,否定独断论式的“天理”观念,对被泛化的民间理学观念作出契合时代文化背景的哲学回应。但戴震哲学体系之建构方法,仍未完全脱离宋学理气心性之辨的传统范式。焦循承继戴震哲学的基本理念,对戴震主张万事万物存在秩然有序的“条理”这一问题“接着讲”,他利用数学的思维模式重铸象数易学,试图从中提炼出能够贯通六十四卦、儒家诸经乃至世间一切事物的基本规律,建构出一套以“旁通”为核心观念的自然主义哲学体系。尽管焦循的体系尚欠完善,但他能够有意识地强调“实测”而追求“客观知识”,这也为中国哲学走向“会通中西”之路开启了途径。

关键词:戴震;焦循;条理;旁通;自然主义

清儒焦循的哲学思想以易学立基,其易学体系在清代学术史上独树一帜。与清儒的前辈惠栋、张惠言等专注于复兴汉代易学的努力方向不同,焦循的易学旨在建构一套独创的体系,这套体系构成其整体哲学思想的枢机。近代学者从哲学义理角度对焦循的关注和重视,与“戴震学”的一度勃兴相关。1923年,胡适撰《戴东原的哲学》,认为戴震思想开启风气,“使清朝中叶的学术史起一种重大的变化。什么变化呢?这时期的经学家渐渐倾向于哲学化了。凌廷堪、焦循、阮元很可以代表这个倾向。他们的学说虽然都不算是戴学的真传,然而他们都想在经学上建立他们的哲学思想,这一点不能不说是戴学的影响”(《胡适全集》第6卷,第458页)。就焦循哲学而言,胡适谓“在那‘襞绩补苴’的汉学风气之中,要想打破据守的陋气,建立有系统条理的哲学思想,只有力求通核的一条路。焦循的思想虽不能比戴震,然而在这一点上,焦循可算是得着戴学的精神的了”(同上,第424页)。但就对旧思想的批判锋芒而言,焦循又“不能做戴学的真正传人”,因为他“到底只是一个调和论者”,“既不能积极的替戴学向正统哲学决战,便只能走向和缓的一路”。(同上,第432-434页)显然,胡适认为焦循哲学跟戴震相比,虽承继戴震基本理路,却未得其神髓。与胡适之说针锋相对的是牟宗三,他青年时期的作品《从周易方面研究中国之元学及道德哲学》(写于1935年,后于1988年再版改题为《周易的自然哲学与道德函义》),该书以清代胡煦、焦循的易学思想为主要研究对象,认为“胡煦、焦循是中国最有系统最清楚最透辟的两位思想家”,并认为“由焦氏之解《易》,可以见出孔门之真面目,及真正中国道德哲学之真面目。他受戴震的影响很大;但比戴震透辟多了,伟大多了”。(牟宗三,第247-248页)以焦学后出转精,胜于戴学。王孝鱼于1933年所撰《里堂思想与戴东原》则对二家之学进行系统比较,总结戴震学的诸方面要领并认定:“总言之,里堂思想处处与东原一致,且处处有独到之见解、一贯之精神。”(王孝鱼,第133页)故“里堂乃戴学之唯一真正认识者,且有数点较东原发挥更为精澈”(同上,第109页)。认为焦循在具体问题上的思考更为深入,其整体范式仍基于戴学系统。

以上诸家之说见仁见智,但在焦循哲学思想深受戴震哲学的影响这一点上并无异议。本文则旨在提出,焦循哲学诸方面观点固然受戴学之影响,但在方法范式的建构上确有本质性的不同,其中体现了清代哲学发展逻辑脉络上的一次重要转向,因此,本文首先辨明戴震哲学成立的方法论基础。

一、戴震“新义理学”中蕴含的宋学范式

章太炎早年对戴震哲学思想的评价,与晚年有所不同。收入《訄书》的《清儒》篇对乾嘉学术的不同学派进行清晰分判,有江浙一带由惠栋创始的“吴派”,有安徽一带以戴震为核心人物的“皖派”:“吴始惠栋,其学好博而尊闻;皖南始戴震,综形名,任裁断。”(《章太炎全集》第3册,第156页)章太炎曾在《释戴》一文专论戴震,认为《孟子字义疏证》等著隐含了对清廷君主“诏令谪人不以法律,顾摭取洛、闽儒言以相稽,觇司隐微,罪及燕语”(《章太炎全集》第4册,第122页)这种话语霸权和思想专制的批判之意。在《说林》中章太炎更强调:“叔世有大儒二人,一曰颜元,再曰戴震。……戴君道性善,为孟轲之徒,持术虽异,悉推本于晚周大师,近校宋儒为得真。戴君生雍正乱世,亲见贼渠之遇士民,不循法律,而以洛、闽之言相稽,哀矜庶戮之不辜,方告无辜于上,其言绝痛。”(同上,第118页)太炎探讨戴震思想的形成,认为其“以欲当为理”之说明显受到了荀子思想的影响,此外可能还存在道家“任自然”的思想印记。(参见同上,第123-124页)章太炎早年对戴学的评价以肯定为主。但到了晚年,对戴学颇多负面之论,1932年他在北师大的讲座稿《清代学术之系统》中说:江永弟子有金榜,曾作《礼笺》;又有戴震,则实为宋学家,非汉学家。由声音以求训诂,通训诂以说经,虽始于戴氏,然戴氏之学实比其师江永不如,比同学金榜亦不如,而竟享盛名者,盖学者亦如官吏中有“政务官”与“事务官”之别,戴氏如政务官,其事务官之职务则后人为之担负也。(章念驰编订,第307页)章太炎不仅断定戴震的经学考据成绩有限,竟以戴学之学术归属应为“宋学家”,显与他早年的评价大为扞格。章氏之论何以发生如此变化,文中并未言及理由,但当非草率之言。戴震义理学本以与程朱等宋儒一争短长为鹄的,故胡适称其为建立在乾嘉诸儒经学考据成绩之上的“新理学”(参见《胡适全集》第6卷,第458页),“新理学”与传统的宋学不同之处在于弃虚崇实的价值取向,主张反“心性的玄学”(同上,第341页)。当代不少学者则称戴震等清儒的哲学系统为“新义理学”,张丽珠提出,所谓“乾嘉新义理学”,“主要是指乾嘉时期清儒藉诸考据基础,以推溯古训的‘训诂解经’方式,突破理学传统、并展现出经验领域思想特质的义理学发展。”(张丽珠,第367页)章太炎于戴震为“宋学家”的这一论断,显然与胡适乃至今时多数学者的类似观点大为异趣,然牟宗三所撰《从周易方面研究中国之元学及道德哲学》中涉及戴震之论,倒是可作章氏之说的注脚。

牟著“晋宋的佛老影响下之易学”章中特辟“附论”《戴东原的道德哲学》一节,似意在与彼时倡戴学最力者胡适特致商榷。胡适《戴东原的哲学》等著之宗旨,认定戴震哲学孕育于清初以降针对宋学“反玄学运动”的潮流之下,是一场堪称范式转移的“建设新哲学”思想革命。(参见《胡适全集》第6卷,第352页)牟氏之持论与之针锋相对,他认为:“戴氏根本就不是哲学革命者,乃是儒家理论的比较完善者,与朱子的根本不同点也无几。”(牟宗三,第137页)他认为,戴震与朱熹哲学的差别,只是:“朱子偏重于其所谓‘理’而忽略了‘情欲’,以为理得,情欲即能达而中和,故比较是静的后返的。戴氏偏重于情欲之达遂而忽略了他所谓自然之明的探讨,以为情达欲遂即是理。这是两人的注重点不同。其实未尝不可合作的。”(同上,第153-154页)朱子与戴震不仅未必相互抵触,甚至可互补彼此之缺失。

牟氏称戴震哲学为一种“唯理的情通主义”,“朱子偏于严肃主义克己主义理性主义,戴氏偏于良心主义扩充主义同情主义”。(同上)也就是说,朱熹与戴震在对待人之“情欲”的合理性问题上,确实存在相异的价值取向,但戴震在讨论这些问题并建构自己的哲学体系的过程中,仍采用的是宋儒“理气心性”之辨的旧途径。根据牟宗三有关论述的提示,我们进一步去比较朱、戴二家之学对所涉理气、理欲之核心问题的阐释,可见其说确有相当见地。

首先,关于理气先后问题。从《朱子语类》所述“天下未有无理之气,亦未有无气之理”,以及“理未尝离乎气”,“理又非别为一物,即存乎是气之中;无是气,则是理亦无挂搭处”(黎靖德编,第2-3页)这类论述看,以理、气二者为浑全一体。但毕竟在逻辑上仍认定“理在气先”,如谓:“未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地。若无此理,便亦无天地、无人、无物,都无该载了。”“理未尝离乎气,然理形而上者,气形而下者,自形而上下言,岂无先后!理无形,气便粗,有渣滓”。并明确说:“理与气本无先后之可言,但推上去时,却如理在先、气在后相似。”(同上,第1-3页)戴震哲学则是一种典型的“气本论”,其《孟子字义疏证》谓:“道,犹行也;气化流行,生生不息,是故谓之道。……阴阳五行,道之实体也。”(《戴震集》,第287页)认为“道”即“气化流行”,气所表现出的“阴阳五行”为“道之实体”。戴震以宋儒之言“理”,为“理散在事物,于是冥心求理,谓‘一本万殊’”,而其本人所论定“理”的本义当是“事物之理,必就事物剖析至微而后理得”。(参见同上,第324页)故理只是事物间的某种内在规律,可通过经验和实践得以把握,即所谓“自然之条理”,而非“理一分殊”的实存,天下万事万物无非是实体性质的阴阳五行的“气化流行”,故“气本论”成为戴震探讨的理气先后问题的最终指向。

此外,关于理欲关系问题,据朱熹的本意,天理与人欲亦非彼此分隔和对立的关系,其谓:“有个天理,便有个人欲。盖缘这个天理须有个安顿处,才安顿得不恰好,便有人欲出来。”“人欲便也是天理里面做出来。”(黎靖德编,第223-224页)然实如钱穆所说,朱熹“理与事分言,理属宇宙界,事属人生界,亦略如其理气分言”(钱穆,2014年,第94页),故朱熹谓:“以理言之,则正之胜邪,天理之胜人欲,甚易;而邪之胜正,人欲之胜天理,若甚难。以事言之,则正之胜邪,天理之胜人欲,甚难;而邪之胜正,人欲之胜天理,却甚易。”(黎靖德编,第1417页)在工夫论上仍以“存理灭欲”为务。朱熹谓“人欲隐于天理之中,其几甚微”(同上,第1282页),戴震《孟子字义疏证》则与之针锋相对,“理者存乎欲者”(《戴震集》,第273页),人之感物而动,“则欲出于性。一人之欲,天下人之之同欲也,故曰‘性之欲’”,“情得其平,是为好恶之节,是为依乎天理”(同上,第266页),也就是说,满足人类情欲恰如其分的需求,“无过情无不及情之谓理”(同上),非离乎人欲之外别有一“如有物焉,得于天而具于心”(同上,第267页)之“理”的存在。朱熹主张克制人欲,然戴震亦未主张放纵人欲。但在逻辑上,朱熹以欲隐于理中,戴震则以理隐于欲中。

显然,无论所讨论问题的范围抑或方式,戴震虽有其“新思想”,但仍是宋学之“旧途径”,仍是用宋儒的那些基本概念来展开自己的不同阐释,其论锋所指,与其说是朱熹哲学本身,毋宁说是被俗化或泛化了的民间理学观念。如梁漱溟所说:“理义观念既兴,本不一定排斥欲望者,而欲望自然受排斥……任何一方针或主义,到末后总易有偏激之处。”(梁漱溟,第163页)而且,戴震倾向“气本论”的思想取向,考《孟子字义疏证》中的文本线索,恐应直接受到过宋儒张载哲学的启发。虽然戴震对张载使用的“太虚”一词有异议,以为“六经、孔、孟无是言也”,但于张子气本论学说本身,总体上持肯定态度。戴震认为,张载不以“神”为离气而有,印证于《周易》和《礼记》中所载曾子的说法,所谓“神”实为“精气”,也就是气之精者,故此与老庄、释氏“内其神而外形体”(《戴震集》,第283页),将神与形体视为二物的说法分隔开来,因此戴震总结说:独张子之说,可以分别录之,言“由气化,有道之名”,言“化,天道”,言“推行有渐为化,合一不测为神”,此数语者,圣人复起,无以易也。张子见于必然之为理,故不徒曰神而曰“神而有常”。诚如是言,不以理为别如一物,于《六经》、孔、孟近矣。(同上,第284页)戴震所援引的张载“由气化,有道之名”之论,及以“化”为“天道”之说,实亦皆其本人所主者。在戴震看来,宋儒之中唯张载之说“不以理为别如一物”,故以其说“于《六经》、孔、孟近矣”。由此可见,戴震恐怕正是受到了张载以降气本论观念的启示,而继有发明。由宋迄清的气论哲学之源流,诚如张岱年所归纳:“唯气论成立于张横渠,认为一切皆气之变,太虚也是气,而理亦在气之内,心也是由内外之气而成。”但气论作为宋明儒三系思想之一,较之理学与心学,“张子的唯气论并无多大势力,继起的理气论与唯心论,都较唯气论为盛。到清代,唯气论的潮流乃一发而不可遏,王船山、颜习斋,先后不相谋的都讲唯气。……习斋以后有戴东原,讲气化流行,理在事物的宇宙论,理欲合一的人生论”。(《张岱年全集》第1册,第272页)由此可见,在思想谱系上,视戴震哲学为宋学一脉气本论思想之衍生,自无不可。章太炎晚年何以谓戴震为“宋学家”,由此可得其解。

与宋明诸儒相一贯者,戴震义理学之建构方式,未必尽符其于《题惠定宇先生授经图》中所称“故训明则古经明”(《戴震集》,第214页)之全然基于元典文本的理想诠释准则。戴震《孟子字义疏证》等义理学著作的哲学体系建构,当立基于《孟子·告子上》中这段论述:故曰:口之于味也,有同耆焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉。至于心,独无所同然乎?心之所同然者何也?谓理也,义也。圣人先得我心之所同然耳。故理义之悦我心,犹刍豢之悦我口。以人心之能明理义,如人之欲望亦有同好,皆为“我心之所同然”。然《孟子》文本中论“欲”之处情况相当复杂,往往于不同语境时颇有微妙的区别。有学者经爬梳后指出:“在《孟子》中‘欲’呈现出不同的形态种类,而这些欲求与道德失败的关系也并不相同。尽管孟子提倡‘寡欲’,然而并不是所有的欲求都危害‘仁义’,有些欲求应该得到合理的疏导与实现。”(刘旻娇,第218页)强调寡欲之工夫,固自孟子已有,非宋儒凭空杜撰。此如钱穆所说:东原谓“使无怀生畏死之心,又焉有怵惕恻隐之心”(小注:《疏证》卷中)是已。然与言扩充恻隐以为仁者不同。孟子言恻隐,并不是推此心之怀生畏死而始为恻隐也。(小注:儒家思想所以必仁、智双提,而“仁”字地位所以犹在“智”字之上者,东原于此似少领会。)故孟子曰:“养心莫善于寡欲”,又曰:“养其大体为大人,养其小体为小人。”在孟子所分别言之者,在东原均打并归一。是东原之所指为性者,实与荀卿为近,惟东原以孟子性善之意移而为说耳。(钱穆,1997年,第399页)章太炎在《释戴》文中于此疑亦早有论及:“戴震资名于孟子,其法不去欲,岂孟子意耶?”章氏的看法也是“极震所议,与孙卿若合符”(《章太炎全集》第4册,第123-124页)。章太炎与钱穆,皆以戴学更近于荀子思想之脉络,而依托于孟子之名者。或者说,由于先秦元典语境的复杂性和模糊性,存在相当宽广的解释张力,因此,戴震也可能受到荀子思想的启发。

戴震既然否定了“理”为“一本万殊”的先天性存在,而以之蕴于万事万物,错综条贯,是为“条理”,其《孟子字义疏证》谓:“自人道溯之天道,自人之德性溯之天德,则气化流行,生生不息,仁也。由其生生,有自然之条理……条理苟失,则生生之道绝。”(《戴震集》,第317页)戴震提出天地间存在“自然之条理”而“秩然有序”,那么,这种状态又是究竟如何存在的?有何规律可循?这一未竟之问题,构成了焦循接续戴震进行哲学思考的逻辑起点。

二、焦循的“旁通”说及其自然主义哲学建构

焦循虽非戴震的及门弟子,然其义理思想私淑于戴震。如前引王孝鱼的归纳,焦循在义理学诸方面的思考,多延续戴震之说。其“接着讲”的部分,则表现在对世界的整体性思考上。戴震以人道与天道间皆有“秩然有序”之“条理”,焦循则试图把“条理”抽绎出来,以世界万事万物间有一种通贯的原理,其《一以贯之解》中说:“知己有所欲,人亦各有所欲,己有所能,人亦各有所能,圣人尽其性以尽人物之性,因材而教育之,因能而器使之,而天下之人,共包函于化育之中……贯者,通也,所为通神明之德,类万物之情也。”(《焦循全集》,第5797-5798页)此论显出于戴震《孟子字义疏证》“有欲而后有为,有为而归于至当不可易之谓理”,以及“圣人务在有欲有为之咸得理”(《戴震集》,第328页),自身出于正当的途径满足欲望,并能由此体谅他人亦有追求欲望的本能,即今人所谓之“同理心”。但焦循《论语通释》中认定,戴震于“孔子‘一贯’、‘忠恕’之说未及阐发’”(《焦循全集》,第2473页),他认为,此理不仅限于人与人之间,所谓“一贯者,忠恕也。忠恕者何?成己以及物也”(同上,第2475页)。是故,他又在《论语补疏》中说:“孔子以忠恕之道通天下之志,故无所不知,无所不能”(同上,第2545页)。焦循将实现这种能力的方法称之为“旁通”,就看待人性问题而言,如《孟子正义》所论,“人之情则能旁通……故可以为善。情可以为善,此性所以善……以己之情,通乎人之情;以己之欲,通乎人之欲。……如是则情通。”(同上,第3428页)而就世间一切知识问题而言,其《论语补疏》中谓:“百家九流,彼此各异,使彼观于此而相摩焉,此观于彼而相摩焉,则异者相易而为同,小者旁通而为大。”(同上,第2552页)也就是以“了解之同情”的态度,深切体会不同学说或事物的内在机理而进行相互印证,从而在表面相异的现象中看到共性,从具体而微的现象中亦能通过“旁通”以小见大。焦循所理解的“一贯之道”,如其《论语通释》所谓,乃是“由一己之性情,推极万物之性情而各极其用”(同上,第2477页)。在这一戴震“未及阐发”的问题上,焦循呈现出试图统贯天人的自然主义(naturalism)哲学追求向度,而不再矻矻致力于宋学脉络上的理气先后、理欲之辨这些旧范式中的老问题。

“旁通”一词,本出于《周易》乾卦的《文言》“六爻发挥,旁通情也”,而易学正是焦循义理学建构的核心部分,如侯外庐所言:“他曾闭户十余年研究经学,由数理以贯释‘易经’,更由治‘易’的方法,通释诸经。”(侯外庐,第548页)易学是焦循治经学的基础,而算学又是他研究易学的基础。焦循认为,《周易》一书中蕴含了严密的内在逻辑规律,只有通过天才性的演绎,才能将其像数学公理一样总结提炼出来,从而使得一切具体问题得到解决。故《周易》诸卦爻间,通过一定的排列组合规律,来象征世界生生不息地循环运转,其中的“参伍错综”之关系可以通过精密的推算进行掌握。焦循在《易图略序目》中说,其易学旨在发明“旁通、相错、时行之义”,以“破旧说之非”(《焦循全集》,第969-970页)。旁通、相错、时行等说,就是焦循在《周易》中摸索出的“公理”,“旁通”又是这些公理中的核心概念。

焦循深研汉易象数,其“旁通”之说,实是对汉易“旁通”和“升降”两种象数范式的综合。其在《易图略》中明确说明:“升降之说,见于荀爽,旁通之说,见于虞翻。”(同上,第976页)荀爽的“升降”说,意指乾升坤降,即以乾![]() 、坤

、坤![]() 两卦为基本卦,其中二为阴位,五为阳位,阳爻在乾二位时当上升于坤五位,阴爻在坤五位时当下降于乾二位,乾爻升而成坎

两卦为基本卦,其中二为阴位,五为阳位,阳爻在乾二位时当上升于坤五位,阴爻在坤五位时当下降于乾二位,乾爻升而成坎 ,坤爻降而成离

,坤爻降而成离 ,而阳爻得五之阳位,阴爻得二之阴位,此称“得位”。而六十四卦中的坎

,而阳爻得五之阳位,阴爻得二之阴位,此称“得位”。而六十四卦中的坎 、离

、离 两卦为《周易》上经之终,坎离相配又为既济

两卦为《周易》上经之终,坎离相配又为既济 、 未济

、 未济 ,是《周易》下经之终。按照虞翻旁通之说,乾

,是《周易》下经之终。按照虞翻旁通之说,乾 、坤

、坤 ,坎

,坎 、离

、离 ,既济

,既济 、未济

、未济 这三组之间每一爻都是阴阳相反的,属旁通关系。故焦循谓“顾乾坤之升降,即乾坤之旁通”,且认为“荀氏明升降于乾坤二卦,而诸卦不详”。(同上)由此,焦循将六十四卦全部分列为两两对应的三十二组旁通卦,且制定了若干规则,使得三十二组旁通卦均适用于“升降”之说。焦循的规则设计并不限于第二、五爻的升降置换,而是要使每卦的初、二、三爻与四、五、上爻有次序地进行爻位转换,较汉儒之学繁复愈甚。其《易图略》总结的规则是:“凡爻之已定者不动,其未定者,在本卦,初与四易,二与五易,三与上易。本卦无可易,则旁通于他卦。亦初通于四,二通于五,三通于上。”(同上,第975页)根据每组旁通卦的爻性与爻位,焦循将所涉及的十二爻区分为“定”与“未定”两类。凡阳爻居初、三、五这三个奇数的阳位,以及阴爻居二、四、上这三个偶数的阴位属“定”;反之,阳爻居阴位或阴爻居阳位则属“未定”,这其实就是传统象数易学所说的是否“当位”或“得位”。其中“未定”之爻要进行运动变化,“此爻动而之正,则彼爻亦动而之正”(同上),使得各爻皆正其位。其变化次序是:“首先由每卦的第二爻与第五爻之间进行,再初爻与第四爻、第三爻与上爻之间进行。爻位之间的转换,一般先从本卦中寻求,如本卦不具备条件,则推及它的旁通卦。”(陈居渊,第177页)这些规则单就从数学规律而言,其实只是一些简单的排列组合问题,但结合到对诸卦卦爻辞的解释,则往往变得极为繁琐曲折。

这三组之间每一爻都是阴阳相反的,属旁通关系。故焦循谓“顾乾坤之升降,即乾坤之旁通”,且认为“荀氏明升降于乾坤二卦,而诸卦不详”。(同上)由此,焦循将六十四卦全部分列为两两对应的三十二组旁通卦,且制定了若干规则,使得三十二组旁通卦均适用于“升降”之说。焦循的规则设计并不限于第二、五爻的升降置换,而是要使每卦的初、二、三爻与四、五、上爻有次序地进行爻位转换,较汉儒之学繁复愈甚。其《易图略》总结的规则是:“凡爻之已定者不动,其未定者,在本卦,初与四易,二与五易,三与上易。本卦无可易,则旁通于他卦。亦初通于四,二通于五,三通于上。”(同上,第975页)根据每组旁通卦的爻性与爻位,焦循将所涉及的十二爻区分为“定”与“未定”两类。凡阳爻居初、三、五这三个奇数的阳位,以及阴爻居二、四、上这三个偶数的阴位属“定”;反之,阳爻居阴位或阴爻居阳位则属“未定”,这其实就是传统象数易学所说的是否“当位”或“得位”。其中“未定”之爻要进行运动变化,“此爻动而之正,则彼爻亦动而之正”(同上),使得各爻皆正其位。其变化次序是:“首先由每卦的第二爻与第五爻之间进行,再初爻与第四爻、第三爻与上爻之间进行。爻位之间的转换,一般先从本卦中寻求,如本卦不具备条件,则推及它的旁通卦。”(陈居渊,第177页)这些规则单就从数学规律而言,其实只是一些简单的排列组合问题,但结合到对诸卦卦爻辞的解释,则往往变得极为繁琐曲折。

焦循设计易学之“旁通”规则,据其《易余籥录》卷一中所述,最初目的当在于解答其青年时由乃父焦葱言及的一个疑难问题:《周易》的不同卦爻间,有时会出现爻辞相同或相近的情况,如“密云不雨,自我西郊”同见于小畜与小过,“帝乙归妹”同见于归妹与泰,蛊卦的“先甲三日,后甲三日”与巽卦的“先庚三日,后庚三日”亦如出一辙,类似爻辞间是否有什么相互贯穿的联系?(参见《焦循全集》,第5366页)焦循在《易图略》中举三十条义例,论证诸卦爻间由旁通、相错、时行等关系建构出的“由此及彼,由彼及此”的普遍联系现象。其所举第一例还是比较简明清楚的,谓:“同人九五:‘大师克相遇’。若非师与同人旁通,则师之相克,师之相遇,与同人何涉?其证一也。”(《焦循全集》,第976页)意思是说,师卦 与同人卦

与同人卦 是旁通卦,同人卦的九五爻辞谓“同人,先号啕,而后笑,大师克相遇”,“同人”卦名之义本为“与人和同”,何以涉及军队之事,焦循认为这是因为同人卦本与讲用兵的师卦旁通,因此同人卦中讲“师之相克,师之相遇”就说得通了,两卦互释,不乏巧思。但其后诸例则不乏相当复杂的诠释,如其第十六例便旨在解答何以小畜

是旁通卦,同人卦的九五爻辞谓“同人,先号啕,而后笑,大师克相遇”,“同人”卦名之义本为“与人和同”,何以涉及军队之事,焦循认为这是因为同人卦本与讲用兵的师卦旁通,因此同人卦中讲“师之相克,师之相遇”就说得通了,两卦互释,不乏巧思。但其后诸例则不乏相当复杂的诠释,如其第十六例便旨在解答何以小畜 与小过

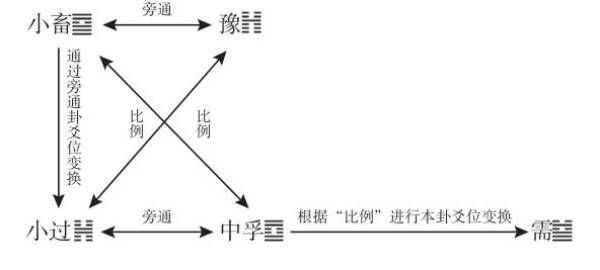

与小过 二卦皆有“密云不雨,自我西郊”这一“异象同辞”问题:小畜:“密云不雨,自我西郊”,其辞又见于小过六五。小畜上之豫三,则豫成小过,中孚三之上则亦成需,以小过为豫之比例,以中孚为小畜之比例。解者不知旁通之义,则一“密云不雨”之象,何以小畜与小过同辞?其证十六也。(同上,第978页)小畜

二卦皆有“密云不雨,自我西郊”这一“异象同辞”问题:小畜:“密云不雨,自我西郊”,其辞又见于小过六五。小畜上之豫三,则豫成小过,中孚三之上则亦成需,以小过为豫之比例,以中孚为小畜之比例。解者不知旁通之义,则一“密云不雨”之象,何以小畜与小过同辞?其证十六也。(同上,第978页)小畜 与小过

与小过 二卦本非旁通关系,小畜的旁通卦是豫卦

二卦本非旁通关系,小畜的旁通卦是豫卦 ,小过的旁通卦是中孚卦

,小过的旁通卦是中孚卦 。小畜的上爻

。小畜的上爻

置换到豫卦的第三爻,则豫卦成为小过,这样小畜与小过二卦之间就被建构出间接的联系。而且,这四卦之间,小过与豫、中孚与小畜二者之间只有第三爻不同,这种关系在焦循的象数原则中称之为“比例”(意谓诸卦卦爻组合间存在类似于可将不同分数相互化约为等值的某种条件),据此,中孚卦的第三爻与本卦的上爻互换,则成需卦 。再进一步推导,小过与小畜也就都可以跟需卦发生联系了。试图释如次:

。再进一步推导,小过与小畜也就都可以跟需卦发生联系了。试图释如次:

需卦卦象上兑下乾,象征云气上集于天,待时降雨,故小过与小畜皆言“密云不雨”,可得其解。

由此可见,焦循利用他所建构的“旁通”等规则,一卦一卦地辗转相推,六十四卦的任何一卦,想要联系其他某卦,恐怕应该都可以“联系”得上。毋庸讳言,若立足于古代典籍成书的长期性、复杂性的历史主义研究视角,文献中的词句构成,偶有一些随意性,是十分正常的现象,相同或相似文句(多为当时的习用语或谚语掌故)在同一文献的不同篇章中出现,在《诗经》中更可谓不胜枚举(如“之子于归”“扬之水”等句),故《周易》中所谓的“异象同辞”问题,恐怕不是一种费解或异常的情况。因此,焦循的有关解读,未免“过度诠释”。不过,这种将圣典中的只字片语皆联系于其整体义理体系的诠释向度,乃至认定相似语句之间存在隐秘微意的思路,倒是与西方中世纪神学对《圣经》的普遍理解遥相符契:“评注者的任务就是通过辨别出某段特定的经文与其他经文之间的联系来阐述这段经文的真理性。建立这些联系乃是基于某些词或短语之间的相似性,甚至是某些段落的叙事‘结构’之间的相似性。这种方法需要预设,《圣经》是一个天衣无缝的文本,形成了一个连贯的整体,见证了一套真理。为了阐释某一段经文,释经家需要了解整个《圣经》和它包含的真理,因为只有在整个《圣经》的语境中,才能知道某个部分的含义。”(哈里森,第64页)焦循心目中的《周易》,显然亦是“天衣无缝的文本”,全经构成“连贯的整体”,他的诠释工作,旨在为经文之间建构“普遍联系”的理论支撑。故侯外庐认为,焦循易学据数学立基,是“从‘数’量关系上看事物演变的形式主义的均衡论”(侯外庐,第548页)。焦循早年精研天算,其在《易图略序目》中称,以“夫《易》,犹天也。天不可知,以实测而知”,故“以测天之法测《易》”(《焦循全集》,第969页)。其所谓“实测”,即数学运算的思维,就旁通说而言,其动态平衡的“均衡论”表现在类乎数学运算公式的“等式思维”,这可以从其数学作品《加减乘除释》中得到启示和印证,该书旨在论述数量运算规则,也是我国古代对数学进行理论性研究的最早著作。焦循在《加减乘除释》中提出了有关数量运算的基本原理,在关于数量运算的众多规则中,加法交换律、加法结合律、乘法交换律、乘法结合律、乘法对加法的分配律这最基本、最主要的五条规则均有涉及,焦循还对其作出准确的阐释。以相对复杂的乘法对加法的分配律为例,焦循说:“以甲中分之,各乘以乙,合之,如甲乙相乘之数。以甲盈朒分之,各乘以乙,合之,其数等。”(同上,第4610页)用现代数学算式表示就是:a=1/2a+1/2a,或a=e+f,e≠f,则1/2ab+1/2ab=ab=eb+ef。像这种现在看来属于基础数学知识的等式定理,焦循在书中共列出93条。(参见王渝生,第115-116页)据此去理解焦循解决《周易》中“异象同辞”问题,其中规则是:两卦即公式的两端,其中的“同辞”即等式的最终数值。焦循所作的工作,即将“旁通、相错、时行”等规则当作类乎加减乘除的步骤进行组合,不断增加条件反复推算,直至两端得出同一结论,就算论证成功了。

由此旁通等模仿算术规则的“实测”方法,附之以联想性的义理发挥,焦循打通了《周易》六十四卦而使之成为一个整体符号诠释系统,在易学上实现了以追求“通贯”为鹄的的基本理念。他的哲学整体追求尚不满足于此,进一步,他又以其所赋予《周易》的义理思想为核心,试图统贯儒家全部经义,焦循平生述作,尤重以《易》理阐《论语》《孟子》之微义。其《论语补疏叙》谓:自学《易》以来,于圣人之道稍有所窥,乃知《论语》一书,所以发明伏羲、文王、周公之恉。盖《易》隐言之,《论语》显言之。其文简奥,惟《孟子》阐发之最详最鬯。……以《孟子》释《论语》,无不了然明白。至《论语》一书之中,参伍错综,引申触类,其互相发明之处,亦与《易》同。(《焦循全集》,第2505页)焦循释经之法,仍然采用传统的训诂学形式,但实质上已表现出比较哲学的径路。如他为了阐释其极为看重的《论语》中“一以贯之”之语而撰写的《一以贯之解》认为,此语通于“《易传》曰‘天下何思何虑?天下同归而殊途,一致而百虑’”,并进一步发挥说:“‘何思何虑’,言何为乎思,何为乎虑也。以途既殊,则虑不可不百,虑百则不执一也。……贯则不执矣,执则不贯矣。……‘一以贯之’,则能通天下之志矣。”(同上,第5798页)有学者统计焦循著述,见“其以《易》理,贯彻说明于群经中,计有《毛诗》《礼记》《论语》与《孟子》等”(张晓芬,第56页),以进一步寻得互通发明之理。近代学者缪篆释《易》深受焦循易学启发,其以《周易》为“公式”之书,而《论》《孟》等著作为“例题”之书。(参见缪篆,第36页)焦循显然即由此“公式”与“例题”的关系,建构了一个以《周易》为核心,视儒门群经为整体的庞大解经学体系。

焦循哲学之总体特质,诚如程钢所称:“描绘了这样的一幅关于宇宙整体的动态画面:它是由一系列简单的元素经过不断的有序的进化积累生成的,而且一直处在生生过程之中,它没有终结之时,它是一个开放的不断扩大自身的系统。”(程钢,第87页)焦循所建构的这一套“系统”,虽然主要试图解答儒门古经的微言大义、何为圣人之道,乃至古今治乱循环规律等这些中国古典哲人共同关心的问题,但他毕竟也关注到了自然界之“物”的重要性,曾在《述难五》篇中以医道为喻,言治学之旨趣:善医者,能各审其人之病,而无我之心,则必于阴阳、表里、虚实之故,骨空、经脉、营卫、度数之理,金石、水火、飞潜、草木之性,无一物不深索而穷究。不名一物,而无物不明。……学者述人,必先究悉乎万物之性,通乎天下之志,一事一物,其条理缕析分别,不窒不泥,然后各如其所得,乃能道其所长,且亦不敢苟也。(《焦循全集》,第5765页)按“自然主义”之基本定义,当然亦应将解释万物之理纳入其哲学体系,焦循虽确有这方面的关切意识,但尚未展开这方面的全面思考。事实上,焦循借以建立理解世界的系统,即《周易》的卦爻符号运动体系,如牟宗三说:“《周易》全是以‘卦象’或‘符号’来表象世界。卦象间的关系即是表示世界的关系;解说卦象即是表示吾人对于世界之知识。”(牟宗三,第2页)但是,这种解释是一种“后见之明”,而非具体知识本身的创生,因此,沿着焦循的思路继续思考,自然界的“万物之性”问题,其中亦当存在“异者相易而为同,小者旁通而为大”的内在普遍联系规律。若视《周易》为“本体之书”,世间万物的存在则构成另一本“自然之书”,彼此间应该是相对独立的,但又并行不悖,皆可用“实测”的方法印证于圣人“一贯之道”。

焦循易学利用数学形式阐释他对世间万事万物规律和原理问题的理解,确实表现了他天才的预见性。尽管因彼时西学之输入尚未成潮流,故焦循本人亦未必对此清晰地呈现出理论自觉,但这确实是这一哲学架构的题中应有之义。近代新儒家马一浮则有见于此,在其“六艺统摄论”的构想中明确提出:“大概言之,如自然科学可统于《易》”,这是因为:“今人以数学、物理为基本科学,是皆《易》之支与流裔。以其言皆源于象数,而其用在于制器。《易传》曰:‘以制器者尚其象。’凡言象数者,不能外于《易》也。”(马一浮,第25页)当然,这绝非是说《周易》里面包括了自然科学的一切内容,而是《周易》的哲学精神可消化西方自然科学,作为开放性的系统而存在。这一思考向度的历史意义或在于:在中国固有哲学思想体系中为西方科学技术寻得容身之所,为科学技术赋予合法性,至少不应再将其视为“奇技淫巧”之类;同时,通过彰显这种包容和统摄的能力,强固本国固有哲学思想之主体性。

三、结语

乾嘉时期部分朴学学者的义理学探索又被称为“新理学”或“新义理学”,这确有一定理据。就戴震哲学而言,他强调人类情欲的存在合理性,乃至认定“条理”蕴于世间事物的复杂交互关系之中,否定独断论式的“天理”观念,这是明清以降“早期启蒙”思潮的直接表现。即使对清代哲学总体评价不高的钱穆,也承认“求平恕,求解放,此乃乾、嘉诸儒之一般意见”(钱穆,2019年,第8页)。戴震哲学固然开启“新义理学”的总体价值取向,但其表达方式,尚未摆脱宋学思辨方式的“旧途径”。

在焦循的易学与经学中,显然已表现出不同于宋明义理学的新思维方式,即借鉴数学这种绝对的“客观知识”找到一些总体性的原理,来解释一切经义乃至把握世间万事万物的枢机,这可称为一种相当成系统的自然主义哲学。焦循虽平生治学强调“通核”(《焦循全集》,第5768页)精神,不主张泾渭分明地划分汉宋学术之畛域(参见同上,第2499-2501页),但细究之,他的基本思路恐怕还是受汉代思想的启发多一些。顾颉刚总结汉儒解释世界的基本思路:“推究这种思想的原始,由于古人对宇宙间的事物发生了分类的要求。……其结果,有阴阳之说以统辖天地、昼夜、男女等自然现象,以及尊卑、动静、刚柔等抽象观念;有五行之说,以木、火、土、金、水五种物质与其作用统辖时令、方向、神灵、音律、服色、食物、臭味、道德等等,以至于帝王的系统和国家的制度。”(顾颉刚,第1页)这其实也是汉代象数易学理解世界的总纲所在,这已可看作一种较为初阶的自然主义的哲学径路。焦循深研汉易,但汲取其中之精神,扬弃其旧形式而另辟蹊径。焦循之学与汉儒不同之处在于,他所致力找寻的“原理”基于“实测”的数学思维,而汉儒之学立足的“原理”(主要是阴阳五行说)则是较为原始的自然观念。当然,二者的“原理”在应用过程中都难免有一定牵强附会甚至失之汗漫之处,这也许是古今追求整齐“系统”的自然主义哲学都难以避免的弊端。

焦循哲学所呈现出近代性理路,于后世思想者亦颇有启发,侯外庐指出:“焦氏在哲学上的有关同一、相对的理论,是一种商业世界的观念的预觉,是谭嗣同的商业式的‘仁学’的先行者。”(侯外庐,第557-558页)虽然焦循、谭嗣同的思想与商业是否有直接关联或可见仁见智,但谭嗣同追求“通”的径路,乃至在具体的思维方式上都与焦循高度类似,若合符节,谭嗣同谓“仁以通为第一义”,具体表现为“中外通”“上下通”“男女内外通”“人我通”,而“通之象为平等”。(参见《谭嗣同全集》,第291页)认识“通”或“平等”的方式亦要经过类似数学思维的“参伍错综”,并试图“用代数演之”(参见《谭嗣同全集》,第292页)。谭嗣同《仁学》旨趣,试图将宗教、哲学、科学冶为一炉,而实现“道通为一”。这种自然主义哲学径路将近代性因子更加直接地表达出来。焦循所建构的自然主义哲学体系,由于有意识地追求“客观知识”的径路,并且也确实深入研究和借鉴了彼时尚属新兴事物的西方算术和几何学的思维方法,彰显了《周易》哲学精神的开放性,在所处的“前近代”中国社会文化背景下,为探索中国哲学走向会通中西、特别是为如何消化西方科学“实测”精神的理论问题开启先路。

【参考文献】

[1]古籍:《孟子》《诗经》《周易》等。

[2]陈居渊,2017年:《焦循儒学思想与易学研究》,上海人民出版社。

[3]程钢,2008年:《〈几何原本〉的传入与焦循易学解释学》,载梁涛编《中国思想史前沿》,陕西师范大学出版社。

[4]《戴震集》,2009年,上海古籍出版社。

[5]顾颉刚,2005年:《秦汉的方士与儒生》,上海古籍出版社。

[6]哈里森,2019年:《圣经、新教与自然科学的兴起》,张卜天译,商务印书馆。

[7]侯外庐,1956年:《中国思想通史》第5卷,人民出版社。

[8]《胡适全集》,2003年,安徽教育出版社。

[9]《焦循全集》,2016年,广陵书社。

[10]黎靖德编,1986年:《朱子语类》,中华书局。

[11]梁漱溟,2013年:《中国文化的命运》,中信出版社。

[12]刘旻娇,2018年:《孟子论“欲”与道德失败》,载《思想与文化》第1期。

[13]马一浮,1995年:《论西来学术亦统于六艺》,载滕复编《默然不说声如雷——马一浮新儒学论著辑要》,中国广播电视出版社。

[14]牟宗三,1935年:《从周易方面研究中国之元学及道德哲学》,天津大公报馆。

[15]缪篆,1935年:《明悳》上篇,载《新民月刊》第1卷第3期。

[16]钱穆,1997年:《中国近三百年学术史》上册,商务印书馆。

2014年:《朱子学提纲》,生活·读书·新知三联书店。

2019年:《中国学术思想史论丛》第8册,生活·读书·新知三联书店。

[17]《谭嗣同全集》,1981年,中华书局。

[18]王孝鱼,2014年:《焦学三种》,中华书局。

[19]王渝生,2006年:《中国算学史》,上海人民出版社。

[20]《张岱年全集》,1996年,河北人民出版社。

[21]张丽珠,1999年:《清代义理学新貌》,台湾里仁书局。

[22]张晓芬,2014年:《焦循“以〈易〉解经”初探》,载赵昌智编《扬州文化研究论丛》第14辑,广陵书社。

[23]章念驰编订,2011年:《章太炎演讲集》,上海人民出版社。

[24]《章太炎全集》,1984-1985年,上海人民出版社。

原载:《哲学研究》2023年第10期

文章来源:“哲学研究”微信公众号2023-12-16