作者简介:张文智,1967年4月生,山东聊城人,山东大学易学与中国古代哲学研究中心副主任、教授、博士生导师,中国周易学会副会长兼秘书长。主要从事易学研究特别是象数易学研究及英文翻译工作。

摘要:《易》教的目的是让人们“穷理尽性以至于命”。人只有做到尽己之天性,才可能圆满天命之分量,此乃一积德累善之过程。后天世界虽有善恶之分,但人们只有通过积德累善才能上达“至善”之境即道之本体,而“至善”之境又可以通过“定、静、安、虑、得”等次第工夫证得,并据此以“外明明德”以彰显道之发用。这就是“继之者善”之意。“成性”即是“成诚”,即是“成己、成物”,即是成道而无所不成,这就是“成之者性”之意。“继善成性”说旨在劝勉人们由人道上合天道。天道变而不失其常,而人道变而易失其常,故人必须通过返修才能上合天道,必须通过“利贞”才能上达“元亨”,如此才能“正性命”而“保太和”。每一卦皆有太极之理,每一爻皆具性情之真。如能在实践中见此太极之理、性情之真,即可由情复性,即可尽人道而返天道。

关键词:周易;性命哲学;大学;中庸

近年来,学界就跨文化视域下中西哲学底色的不同在于存在论和性命论之间的差别着墨较多,对于个别的元典如何建构“性命哲学”的关注还尚显薄弱。(参见吴飞,2020年、2022年;丁耘,2022年)本文拟立足《周易》本身,通过整合《周易》经传,来探索《周易》中的性命哲学。

《周易》由古经与《易传》两部分组成。学术界一般认为,《周易》古经非一人一时之作,但《周易》古经成书于西周初期则为大多数学者所接受;《易传》十篇亦非一人一时之作,但其中确有孔子的思想。帛书《易传》中有许多孔子讲《易》、论《易》的内容,说明孔子晚年确实对《周易》进行过发挥。正如帛书《易传》《要》篇所云:“夫子老而好《易》,居则在席,行则在橐。”(刘彬,第15页)《周易》古经本为卜筮之书,而《易传》则将其提升为充满智慧的哲理之书。据郭店楚简《语丛》《六德》等相关内容可知,《周易》在战国中期之前已经作为儒家的《六经》之一在儒家内部流传,而《易》的特点是“会天道、人道者也”(汤一介,第4页)。关于“性”“生”与“命”之间的关系,“从字源看,‘性’是从‘生’字孳乳而来的。古人发明‘性’的概念,是为了给生命体或生命现象建立其在己的所以然的根据和本原……‘性’是潜在的、未发的,而‘生’则是已发的现象物。……‘性’概念的发明,使得天命论发生了转进,而下落为性命论或心性论……性命论或心性论的形成是中国哲学深化和内在化的结果,意义非常重大”。(丁四新、费春浩等,第67-68页)而郭店楚简《性自命出》有云:“性自命出,命:自天降。”(李零,第136页)“此一‘性与天命(天道)’思想系统的建构,孔子很可能在其中起了关键作用……‘性’概念的发明和提出,不但不是中断了‘人’与‘天命’的关联,反而是通过‘性’概念而将‘天命’直接禀含在人自身之中,以作为其自身生命的大本大原。”(丁四新,第31页)

对于“命”这一观念,《周易》古经有“复即命,渝”(《讼·九四》)和“大君有命”(《师·上六》)等说法,《易传》则有“乐天知命”(《系辞》)、“天命不祐,行矣哉”(《无妄·彖》)、“穷理尽性以至于命”(《说卦》)等说法。显然,在《周易》这里,“命”主要为“命令”“天命”“使命”(责任感)之意。但《易》教的终极目的是让人们“穷理尽性以至于命”(同上)。因此,性命学说便成为《周易》的核心内容。通过研究《易传》各篇的具体内容,我们可以明确发现,“《易大传》之《文言》《彖》《象》应属思孟学派所整理、润色,《系辞》中亦有思孟学的内容”(刘大钧,第29页)。因此,我们亦可以用作为思孟学派思想代表的《大学》《中庸》中的相关内容,发明《周易》中的许多观念与思想,且三者之间可以相互印证而相得益彰。《大学》“乃圣门心法之传”(列圣齐注,1993年,第7页);朱熹亦将《中庸》视为“孔门传授心法”(朱熹撰,1983年,第17页)。二者为“儒教之精神所存”(列圣齐释,第21页)。《周易》则为“儒教之密理”(同上)。

《大学证释》《中庸证释》《易经证释》是1920-30年代由当时的救国新教会陆续刊出的,是托名孔子、颜回、曾子、子思、孟子等圣人对《大学》《中庸》《周易》的重新诠释,旨在还原《大学》《中庸》《周易》的原貌与本义,纠正汉宋以来对此三部书的误读。三部《证释》的出现虽然有一定的宗教神秘性,但其诠释确实多发前人之所未发;从哲学的角度来看,其诠解亦能做到自圆其说、前后一贯,是对《大学》《中庸》《周易》较为圆融、贯通之解释。故本文多采三部《证释》之说,并参照孔颖达、朱熹、王夫之等先儒之相关解释,以彰显《周易》中的性命之学。

一、性命与天道、太极

《周易》中的性命学说与其天道观直接相关。圣人作《易》的目的是“推天道以明人事”(永瑢等撰,第1页),故“三才之道”(朱熹撰,2009年,第257页)是《周易》阐发其哲学思想的一个基本框架。正如《系辞传》所云:“《易》之为书也,广大悉备:有天道焉,有人道焉,有地道焉。兼三才而两之,故六。六者,非它也,三才之道也。”对一个三画经卦来讲,最下面的一爻象征地;中间的一爻象征人;上面的一爻象征天。而对一个六画别卦来说,初、二两爻代表地;三、四两爻代表人;五、上两爻代表天。所谓的吉凶悔吝皆是对人而言的。如何在每一卦所寓示的阴阳往来与气数盈虚中达到趋吉避凶的目的,关键在于人是否顺时顺势,是否能够时时持守“与天地合其德”(《乾·文言》)的观念。与天地合德则吉,悖天地之德则凶。地亦为天所生,故“与天地合其德”最终乃是与天合德,即与天合一。这就是《周易》中的天人合一的理念。若要与天合一,就要知道“天”的品性所在。这就需要我们追溯到“天”的本源,就要了解《周易》的天道观。

对于整个宇宙的生成演化,《系辞传》有这样一段话:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。八卦定吉凶,吉凶生大业。”意思是说,在天地即两仪生成之前,宇宙的存在状态为太极,后人用〇及 来表示之:“太极形始于〇,乃变为

来表示之:“太极形始于〇,乃变为 。”(列圣齐释,第17页)(“

。”(列圣齐释,第17页)(“ ”即后人所用的阴阳鱼太极图“

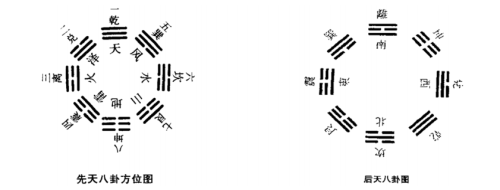

”即后人所用的阴阳鱼太极图“ ”)“太极之初,元气纯阳,不可分阴阳也。元气胚动,乃生阴焉。动则阴生,静则阳复。……至其既化,二者并行。阳主阴从,刚先柔后,则阴统于阳,天包乎地。……天地为两仪之大者。”(《图象·太极图讲义》第一部,见列圣齐注,2005年,第276页)因此,太极之初之态被称为“先天”之态,而天地形成之后的生成变化为“后天”之态。后人把“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的模式以图式的形式表示出来,称之为先天八卦方位图(见下)。先天八卦图反映的是阴阳气数之递嬗,展现的是一种天地自然变化之序,也体现了“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射”(《说卦》)的说法,是一幅完美的阴阳对待、流行与互补图式。天地形成之后,天地阴阳通过交互作用而生成万物:“乾,天也,故称乎父;坤,地也,故称乎母;震一索而得男,故谓之长男;巽一索而得女,故谓之长女;坎再索而得男,故谓之中男;离再索而得女,故谓之中女;艮三索而得男,故谓之少男;兑三索而得女,故谓之少女。”(同上)后人称这一生成次序为文王八卦次序,与此相应的图即后天八卦图(见下)。该图与《说卦》“帝出乎震……成言乎艮”一段文字相应。也可以说,这是太一真宰(即《说卦》所说的“帝出乎震”中的“帝”)运行至不同时节、不同方位时的一种显象,也是太一真宰在一年中的轮回之象。“一即极也。故太极名太一。”(列圣齐释,第19页)故先天太极(〇)为生生之本、性命之源。

”)“太极之初,元气纯阳,不可分阴阳也。元气胚动,乃生阴焉。动则阴生,静则阳复。……至其既化,二者并行。阳主阴从,刚先柔后,则阴统于阳,天包乎地。……天地为两仪之大者。”(《图象·太极图讲义》第一部,见列圣齐注,2005年,第276页)因此,太极之初之态被称为“先天”之态,而天地形成之后的生成变化为“后天”之态。后人把“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的模式以图式的形式表示出来,称之为先天八卦方位图(见下)。先天八卦图反映的是阴阳气数之递嬗,展现的是一种天地自然变化之序,也体现了“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射”(《说卦》)的说法,是一幅完美的阴阳对待、流行与互补图式。天地形成之后,天地阴阳通过交互作用而生成万物:“乾,天也,故称乎父;坤,地也,故称乎母;震一索而得男,故谓之长男;巽一索而得女,故谓之长女;坎再索而得男,故谓之中男;离再索而得女,故谓之中女;艮三索而得男,故谓之少男;兑三索而得女,故谓之少女。”(同上)后人称这一生成次序为文王八卦次序,与此相应的图即后天八卦图(见下)。该图与《说卦》“帝出乎震……成言乎艮”一段文字相应。也可以说,这是太一真宰(即《说卦》所说的“帝出乎震”中的“帝”)运行至不同时节、不同方位时的一种显象,也是太一真宰在一年中的轮回之象。“一即极也。故太极名太一。”(列圣齐释,第19页)故先天太极(〇)为生生之本、性命之源。

先天八卦以乾[ ]坤[

]坤[ ]居上下,而后天则易以离[

]居上下,而后天则易以离[ ]坎[

]坎[ ]。先天以离日、坎月列东西之位,后天则易以震[

]。先天以离日、坎月列东西之位,后天则易以震[ ]兑[

]兑[ ],而乾坤反在其侧,与巽[

],而乾坤反在其侧,与巽[ ]艮[

]艮[ ]同处于四隅。之所以如此,“盖即后天之气数然耳。后天者,本生生不息之例,为变化不居之规。不息则位无定方,行无定所;不居则气有消长,数有盈虚。与先天者自异其趣矣。以先天之气,变为后天事物,则体用自殊。如后天之二气,以水火为主,水火代乾坤大用,为五行之首,为阴阳主器,司万物之生。故坎离二卦为上下正位,示后天生化之本源,如先天之乾坤也”(《图象·文王八卦讲义》第一部,见列圣齐注,2005年,第87页)。“先天”之易与“后天”之易之关系则表现为,“先天之易常静,后天之易常动。而静中有动,故先天必生后天;动中有静,故后天不离先天。二者异途同归,知其一则通其二”(《全易大旨及习易要例》第一部,见列圣齐注,2005年,第44-45页)。

]同处于四隅。之所以如此,“盖即后天之气数然耳。后天者,本生生不息之例,为变化不居之规。不息则位无定方,行无定所;不居则气有消长,数有盈虚。与先天者自异其趣矣。以先天之气,变为后天事物,则体用自殊。如后天之二气,以水火为主,水火代乾坤大用,为五行之首,为阴阳主器,司万物之生。故坎离二卦为上下正位,示后天生化之本源,如先天之乾坤也”(《图象·文王八卦讲义》第一部,见列圣齐注,2005年,第87页)。“先天”之易与“后天”之易之关系则表现为,“先天之易常静,后天之易常动。而静中有动,故先天必生后天;动中有静,故后天不离先天。二者异途同归,知其一则通其二”(《全易大旨及习易要例》第一部,见列圣齐注,2005年,第44-45页)。

圣人作《易》的目的并不是仅仅为明天道,其目的乃是通过明天道以立人道,由人道而返天道。天道落实于人,则为人之性命。正如《说卦》开篇一段所云:

昔者圣人之作《易》也,幽赞于神明而生蓍。参天两地而倚数,观变于阴阳而立卦,发挥于刚柔而生爻,和顺于道德而理于义,穷理尽性以至于命。

道不可见,而天可见,天道难征,而人之心性可以体会。天道“在人为性”(列圣齐注,1993年,第171页),即《中庸》所谓“天命之谓性”。这里的“和顺于道德而理于义,穷理尽性以至于命”有如下之深意:“‘和顺’者,由此八八六十四卦中所示而和顺之,因而以为人事上之一切条理,使无不合于义也。‘穷理’亦由易卦之作用,及一般象变而穷其理,推而至于天下万事万物,莫不各穷其理。故能于穷理之后,又体易义以尽己之性也。若能尽己之天性,即可以圆满天命之分量,故一蹴而已至于命也。”(《说卦讲义》第八部,见列圣齐注,2005年,第173-174页)可见,尽己之天性即可以圆满天命之分量,即可由人道而上合天道,由人道而返归天道,由后天而返归先天,以全其性、利其生,进而契合《周易》“生生”之旨、“不息”之则。

如何才能尽己之性以上合天道,《大学》《中庸》对此多有阐发。我们在下文即以《大学》《中庸》中的一些说法来阐明《周易》中的性命之理,并据《周易》本身的理路进一步推衍之。

二、性命与“内止至善”“外明明德”

《系辞传》有云:“一阴一阳之谓道。继之者善也,成之者性也。”“一阴一阳”指阴阳平衡、阴阳得中而言,可用两仪图( )来象征之,而溯其本,则为先天太极(〇)。道不可见,而其德可见,两仪(即阴阳)即其德之见。“太”者,“大”也,太极即大极,有“至极”之义,“以至境不可复进曰极。而极之不可复加曰大极。盖自是以上,无可拟也,故凡物自大极始。然大极者,不可作上下看,或左右看,以端为极也,只宜作中心讲。盖极必有所立,必有其位。其处必至中也”(《图象·太极图讲义》第一部,见列圣齐注,2005年,第289页)。由此可见,“中”为道体,为“生生”之本。《周易》六十四卦“二二相耦、非覆即变”(孔颖达,第334页)的排列规律,更昭示着阴阳之间的往来变化与气数盈虚。这种往来盈虚的核心仍是不离其“中”。特别是《彖传》与《象传》中仅对“中”的称谓就有“中正”“正中”“得中”等等二十九种提法。而这些称“中”的卦爻都是吉卦、吉爻。(参见刘大钧,第29-31页)《乾·文言》有“龙德而正中者也”“刚健中正”等说法。《坤·文言》则有“黄中通理,正位居体,美在其中,而畅于四肢,发于事业:美之至也”,是对中和之境的表达。“太极既以道而分阴阳,则欲知太极,不可不验之阴阳。亦犹欲明道者,不可不求之太极也”。(列圣齐释,第18页)故修道的目的就是通过守中用中,即由一阴一阳之道而归于太极,复于真境。

)来象征之,而溯其本,则为先天太极(〇)。道不可见,而其德可见,两仪(即阴阳)即其德之见。“太”者,“大”也,太极即大极,有“至极”之义,“以至境不可复进曰极。而极之不可复加曰大极。盖自是以上,无可拟也,故凡物自大极始。然大极者,不可作上下看,或左右看,以端为极也,只宜作中心讲。盖极必有所立,必有其位。其处必至中也”(《图象·太极图讲义》第一部,见列圣齐注,2005年,第289页)。由此可见,“中”为道体,为“生生”之本。《周易》六十四卦“二二相耦、非覆即变”(孔颖达,第334页)的排列规律,更昭示着阴阳之间的往来变化与气数盈虚。这种往来盈虚的核心仍是不离其“中”。特别是《彖传》与《象传》中仅对“中”的称谓就有“中正”“正中”“得中”等等二十九种提法。而这些称“中”的卦爻都是吉卦、吉爻。(参见刘大钧,第29-31页)《乾·文言》有“龙德而正中者也”“刚健中正”等说法。《坤·文言》则有“黄中通理,正位居体,美在其中,而畅于四肢,发于事业:美之至也”,是对中和之境的表达。“太极既以道而分阴阳,则欲知太极,不可不验之阴阳。亦犹欲明道者,不可不求之太极也”。(列圣齐释,第18页)故修道的目的就是通过守中用中,即由一阴一阳之道而归于太极,复于真境。

那么,如何才能由一阴一阳之道而复归太极以全其性、利其生呢?《系辞传》提出了“一阴一阳之谓道。继之者善也,成之者性也”的命题,即“继善成性”说。我们在此首先分析一下“继之者善”之义。

一阴一阳为道之大则,而道无名、无形、无行,故道不可见,要想见道则必求于德。因为德自道生,德可验诸行、征诸事,以明道之所为所成,故曰“继之者善”。此“善”字乃德之总名,凡德皆自善生。仁、义、礼、信等等皆为善之一端,而仁为诸善端之首。“道之著也见其善,藏也归于中。《大学》止至善,即执中也。中与善一体而异名,则亦体用也。而何以谓之‘继’?则明夫所自之意。道原善而人不能见其善,必待善已成行,方克知其为善。”(《系辞讲义》第八部,见列圣齐注,2005年,第221页)而在后天世界,太极已动,阴阳已分,善恶已判,有善则有恶,即有阳则有阴,阳善而阴近于恶。由此可知,“至善”可用先天太极(〇)来象征之,“善”与两仪图( )中的阳仪相对应,“恶”则与两仪图中的阴仪相对应。恶为成善之具,因为无恶亦不见其善,即《老子》第二章所云:“天下……皆知善之为善,斯不善已。”而“《易》为人道立则,不敢干于恶,惟求于善。故道之推衍,或不免于恶,而人之明道,则必止于善。此《大学》之教,实本《易》此节‘继’字来,言继道者善而已。虽道不偏废阴阳,而人必就正于善。善以近阳,为溯其本始,原如是也。盖太极未动……保元阳之永存,则惟善以明其行。有善则恶亦与俱化矣。善恶皆泯,阴阳复同,是由众而一,由初而成,仍太极之象,亦中之本象也。《中庸》所谓‘喜怒哀乐之未发谓之中’,则即此善字之境。寻常善字,均与恶对举,惟此善字,纯善也,即《大学》之‘至善’”(同上,第222-223页)。可见,这里所说的“善”,是从先天的角度来讲的。孟子所说的“性善”亦是从先天的角度来讲的,而告子所说的性可善可恶、荀子的性恶之谈、扬雄所说的善恶相混之说、韩愈的性分三品说,等等,皆是从后天的角度来理解的,皆因不明性道之源所致。由此亦可知,在后天世界,“人们只有通过行善才能上达‘至善’之境即道之本体”。(参见张文智,2018年,第57页)自从孟子以后,异说纷起,儒门心法失其延续,才致后儒有此类之混淆。

)中的阳仪相对应,“恶”则与两仪图中的阴仪相对应。恶为成善之具,因为无恶亦不见其善,即《老子》第二章所云:“天下……皆知善之为善,斯不善已。”而“《易》为人道立则,不敢干于恶,惟求于善。故道之推衍,或不免于恶,而人之明道,则必止于善。此《大学》之教,实本《易》此节‘继’字来,言继道者善而已。虽道不偏废阴阳,而人必就正于善。善以近阳,为溯其本始,原如是也。盖太极未动……保元阳之永存,则惟善以明其行。有善则恶亦与俱化矣。善恶皆泯,阴阳复同,是由众而一,由初而成,仍太极之象,亦中之本象也。《中庸》所谓‘喜怒哀乐之未发谓之中’,则即此善字之境。寻常善字,均与恶对举,惟此善字,纯善也,即《大学》之‘至善’”(同上,第222-223页)。可见,这里所说的“善”,是从先天的角度来讲的。孟子所说的“性善”亦是从先天的角度来讲的,而告子所说的性可善可恶、荀子的性恶之谈、扬雄所说的善恶相混之说、韩愈的性分三品说,等等,皆是从后天的角度来理解的,皆因不明性道之源所致。由此亦可知,在后天世界,“人们只有通过行善才能上达‘至善’之境即道之本体”。(参见张文智,2018年,第57页)自从孟子以后,异说纷起,儒门心法失其延续,才致后儒有此类之混淆。

如何才能“止于至善”而继“道”以行呢?《大学》所云“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”一段话,告诉我们一个具体的明道修学次第:

夫“知止而有定”,是定其外也……心身皆定,而后可求真静,故“定而后能静”……“静而后能安”者,静其神意,息其气息,如止水,如明月,一波不兴,一尘不染,而无所怯惑,无所思疑,神意湛然,气息悠然之候也……“安而后能虑”者,既安于静,澄然晶然,光明自生,智慧自足,神气盎然,气息随化,静中真机以见,生意以出,而纯乎至善之境,即在前矣。……此“虑”字,纯以真慧观察,性光所照,毫无私念尘思,扰杂于中。故一几而进于至善,是即所谓“得”也。得者,得至善之境而常止之也。(列圣齐注,1993年,第142-143页)

从“知止”而达“至善”之工夫,正是“格物、致知,诚意、正心”之工夫亦即“内圣”之工夫。需要注意的是,关于“格物致知”的“格”字,朱熹强调“格物穷理”,后人亦往往“谓格物为穷物理,或谓格物为去物欲。其实兼斯二义,且不仅此二义也”(同上,第39页),因为“物者,包举万事万物而言。人之情欲,亦物也;天地之间,耳闻目见,心思身触,皆物也。先须明之,而后可以去之;去之不足,而必尽其情以顺其生。要在明乎物而不为物所蔽,适于物而不为物所役,斯可谓之‘格物’,斯可以致吾之知。若但作‘穷理’解,是逐物而将亡其正,何有于‘致知’?若但作‘去欲’解,是外物而不尽其情,亦何有于‘致知’?故不得仅以‘穷’或‘去’为训也”(同上,第39-40页)。也就是说,如果只作“穷理”解,人们就容易陷于逐物穷理之中,如此则有法执之嫌而做不到“内止至善”;如果只做“去欲”解,人们就易于与外物分离,做不到“外明明德”即“参赞天地之化育”(朱熹,1983年,第32页)。故这段话十分重要,因为我们以往对“格物致知”的理解不够全面与准确,因此也就影响到我们对“诚意正心”的理解,影响到我们对“止于至善”的理解与践行。格、致、诚、正四步工夫皆须从自身实践中证悟而得,而非仅为文字虚谈。即如《大学证释》所云:“儒教至秦后,其所传已非圣人之全旨,如‘止至善’、‘用极’及‘格致诚正’诸义,均无实行之功。学者仅为文字解说,故其所成先失其本,而病弊百出,世常以为诟病。”(列圣齐注,1993年,第159-160页)

《大学》对人们不仅有“止于至善”的“内圣”工夫之诉求,还有“明明德”即“外王”工夫之诉求。“‘明明德’为表,‘止至善’为里;‘明明德’为用,‘止至善’为体。本末始终,一以贯之。”(同上,第33页)“明明德”之功主要体现在“修身、齐家、治国、平天下”之次第中。我们也可以据此次第及上面所说“内圣”之次第进行反推:天下未平是由于“治国”之工夫不足,国不治是由于“齐家”之工夫不足,家不齐则由于“修身”之工夫不足,身不修则由于“正心”之工夫不足,心不正则由于“诚意”之工夫不足,意不诚则由于“致知”之工夫不足,知不致则由于“格物”之工夫不足。所以,最终的源头还是在“格物致知”的工夫上。“内圣”之功与“外王”之行相辅相成、互为彰显。需要注意的是,《大学》“以能致诚正为修身之本,能致治平为明德之用;不言致功而言明德,即可见圣人之教,为行道也,为竟道之体用也。其言治平,亦即分内之事,非贪禄位及功名也。故治平之本,本于修身,而修身之功,即可推为治平之德。内外,一也。故功成者无所加,不过自成其德而已。功不成无所减,以其德犹足以成也。……故圣人之为治平,不必以政,不必以位。在位则言政,在野则言教,其以之致世治平,用有殊而本不二也”(列圣齐注,1993年,第124-125页)。故虽时位不同,而内止至善、外明明德之旨趣无二,亦无非是尽其性、全其生而已,而不汲汲于功成名就,是一个自然而然推进之过程。能同时做到“内止至善”“外明明德”,即由体达用、由用返体,才能实现《中庸》所说的“德至道凝”(列圣齐释,第416页)。

通过分析今本六十四卦卦序与先、后天八卦图之间的关系可知,“今本六十四卦卦序蕴含着从先天到后天、从简单到复杂、愈变愈频、内在相互关联的宇宙生成规律,是一个气数推演模型,是‘道’的一步步展开与显现,而其生生之源则是先天太极(〇)。也就是说,先天太极及下文要谈及的‘乾元’之气作为宇宙的原动力一直贯穿于从乾( ,1)到未济(

,1)到未济( ,64)这一螺旋式推进的整个过程之中”(张文智,2020年,第50页)。由此亦可知,今本《周易》六十四卦卦序展现的是阴阳二气在后天世界的变化法则所表现出的六十四种大的情势与三百八十四种小的情势。因为后天是承继先天而来,所以,每一卦皆涵先天之则,每一爻皆具太极之理,只是在不同的情势下其表现有所不同。《坤·文言》所云“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃”,《大有·象》所云“君子以遏恶扬善”,《系辞传》所云“善不积不足以成名;恶不积不足以灭身”“君子居其室,出其言善,则千里之外应之……出其言不善,则千里之外违之”等等,皆是为了勉励世人在不同卦爻所寓示的象意之下,人们应该弃恶从善的道理。同时,人们要充实其“内圣”之功,返归“至善”之先天真境。《象传》所称君子以“厚德载物”“果行育德”“懿文德”“作乐崇德”“振民育德”“多识前言往行,以畜其德”“常德行,习教事”“自昭明德”“反身修德”“顺德,积小以高大”“居贤德善俗”“制数度,议德行”,等等,亦无非是启示人们“外明明德”而“内止至善”之理,旨在劝告人们成德以达道,尽其性以全其生,亦无非是勉励人们“穷理尽性以至于命”。

,64)这一螺旋式推进的整个过程之中”(张文智,2020年,第50页)。由此亦可知,今本《周易》六十四卦卦序展现的是阴阳二气在后天世界的变化法则所表现出的六十四种大的情势与三百八十四种小的情势。因为后天是承继先天而来,所以,每一卦皆涵先天之则,每一爻皆具太极之理,只是在不同的情势下其表现有所不同。《坤·文言》所云“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃”,《大有·象》所云“君子以遏恶扬善”,《系辞传》所云“善不积不足以成名;恶不积不足以灭身”“君子居其室,出其言善,则千里之外应之……出其言不善,则千里之外违之”等等,皆是为了勉励世人在不同卦爻所寓示的象意之下,人们应该弃恶从善的道理。同时,人们要充实其“内圣”之功,返归“至善”之先天真境。《象传》所称君子以“厚德载物”“果行育德”“懿文德”“作乐崇德”“振民育德”“多识前言往行,以畜其德”“常德行,习教事”“自昭明德”“反身修德”“顺德,积小以高大”“居贤德善俗”“制数度,议德行”,等等,亦无非是启示人们“外明明德”而“内止至善”之理,旨在劝告人们成德以达道,尽其性以全其生,亦无非是勉励人们“穷理尽性以至于命”。

三、性命与成己、成物

我们在上一部分分析了“继之者善”之寓意,在此我们再分析一下“成之者性”之内涵。

关于“性”字,《中庸》有云:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”道本自然,惟天则之,而人生本始则莫外于道。分于道以存于人者乃为人之性。“继之者善,成之者性”,意即继道以善,成道以性。故“继之者善,成之者性”中的“之”指的是“道”。至于“成”字,在古代“诚”“成”二字通用。“诚”言其中无物,为“中”,为性、道之体。故“成性”即指“成诚”“成道”。(参见列圣齐释,第184、44页)《易》教以道为归,以善为行,以性为生,此为人道之始终。除了“成道”之意之外,这里的“成之”亦有“成人”“成身”“成物”之意,几层意思皆包举于其中。

“成”既然有“诚”之意,则若想成道、成人、成物,必先从“诚”做起。而要做到“诚”,则必须从《大学》所说的“诚意”开始。《大学》有云:“所谓‘诚其意’者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色……故君子必慎其独也。”“毋自欺”指人在“诚意”之时绝对不能有妄念、妄想。妄念属情,所以这里的“自欺”“非徒谓欺诈也,谓挟物欲以欺侮正气,情充而性约,妄长而真漓。欺即妄也。真存,则正气弗失,而意无不诚矣”(列圣齐注,1993年,第44页)。问题是人因有五官百体与外物相接,则不得不生喜怒哀乐之情。就心、性、情之间的关系来说,“心只是一心,而一则受之先天,谓之性;一则禀诸后天,谓之情,其实即为‘太极生两仪’也。太极即心,心(当为‘性’)与情,即阴阳二气。然性,虽亦气也,只是先天之真”(同上,第66页,引文略有改动)。由此可知,心如如不动时所显之“性”可用先天太极(〇)来象征之;心动之时,性、情俱在,可用两仪图( )来象征之,则此时阳仪与“性”相对应,阴仪与“情”相对应。故阴阳并行而为太极,情性并具而成人心,则七情之发不可避免,但必须做到“中和”方能“诚其意”。“中”为本来之道体;“和”指顺道之德而返于道之体。“诚意”为“诚”之始,“诚意、正心”之工夫,即是由情复性之工夫。而这里的“诚意”又有“慎独”之意,故《大学》在此章借曾子之言曰:“十目所视,十手所指,其严乎!”亦即人们要生起敬畏之心,即使在独处之时也不要有妄想,这才是由情复性的基础,也是“诚意”到“正心”的必要条件。《周易·观·彖》所说的“神道设教”,亦基于此,要求人们“外观神天,内观心性”,由此以达性道之源、性情之真。(参见张文智,2019年)

)来象征之,则此时阳仪与“性”相对应,阴仪与“情”相对应。故阴阳并行而为太极,情性并具而成人心,则七情之发不可避免,但必须做到“中和”方能“诚其意”。“中”为本来之道体;“和”指顺道之德而返于道之体。“诚意”为“诚”之始,“诚意、正心”之工夫,即是由情复性之工夫。而这里的“诚意”又有“慎独”之意,故《大学》在此章借曾子之言曰:“十目所视,十手所指,其严乎!”亦即人们要生起敬畏之心,即使在独处之时也不要有妄想,这才是由情复性的基础,也是“诚意”到“正心”的必要条件。《周易·观·彖》所说的“神道设教”,亦基于此,要求人们“外观神天,内观心性”,由此以达性道之源、性情之真。(参见张文智,2019年)

而“诚”又不仅仅为“诚意、正心”而已,故《中庸》又云:“诚者自成也,而道自道也。诚者物之终始,不诚无物。是故君子诚之为贵。诚者非自成己而已也,所以成物也。成己,仁也;成物,知也。性之德也,合外内之道也,故时措之宜也。”这段话对我们理解《系辞传》“成之者性”的含义非常重要。所谓“诚者自成也”,指诚非待于外者,必由其天命之性而成。所以“诚”只不过是尽性而已,故不知性之体用,则无以致其诚。诚之为诚,无非充其性之德、充其性之用、全其性之体而已。这里的“自成”有三层意思:一言其诚之不待于外;一言其以诚全性全生;一言其能诚,而后成人。“道”随物自见,随事自在,随时自存,故知道之自在,非因事物而为道也,只不过是事物因道以成其用。故曰:“道,自道也。”由于性、道一本,故性之所存则为道之所在。诚即为尽性全道,则“诚”之为“成”即意味着“无不成”。“无不成”即指“天地位焉,万物育焉”(朱熹撰,1983年,第18页)。由此可知,物生于诚,全于诚,而各得其所,故曰“诚者,物之终始”。不诚则内无以全其性,外无以生其身。一身尚且不保,就更不可能成全他物,故曰“不诚无物”。“诚”本于道,尽于性,则其所成者为全性之德,同道之用,故道之所成者成之,道之所生者生之,故曰“诚者,非自成己而已也,所以成物也”。“成己”为性道之体,与“格致诚正”即“内圣”之功相对应;“成物”为性道之用,与“修齐治平”即“外王”之行相对应。是否已达“诚正”即“成己”之境界,不仅仅是文字解说或自我认定而已,而有其验证之方法,即《大学》所云:“身有所忿懥,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。”亦即如果有不良情绪,就说明还未“成己”,就更不可能“成人”“成物”。而所谓“成人”“成物”,乃是一个“化”的过程。《中庸》有云:“唯天下至诚为能化。”能做到“至诚”,就说明已经“成己”,如此才能化人、化物。而这里的“化”并不是通过高压、强迫及威胁来实现的,而是通过推己及人来实现的。《中庸》所云“予怀明德,不大声以色”“声色之于以化民,末也”,即是此意。故“化”基于“诚”。“孚”乃“诚”之显现,《周易·观·彖》所云“有孚顒若,下观而化”,《周易·中孚·彖》所云“孚乃化邦”,皆是此意。体用俱备则道成而性全,有一未得即为非诚。故“诚”者之“成己”,是为了“成物”;“成物”,亦是为了“成己”。因为己物皆生于道,故所谓成己、成物,无非谓成道而已。(参见列圣齐释,第128页)故“成之者性”乃指率性以返于道。性成为道之全,全始全终,一成而无不成。这与《大学》从格致诚正到修齐治平、从外明明德到内止至善之一贯之道,亦别无二致。如果有一个环节有问题,即“行有不得”,则“反求诸己”(《孟子·离娄上》);“反身而诚,乐莫大焉”(《孟子·尽心上》)。

汉代之后,人们对于“继善成性”说有不同的解读。

孔颖达是如此理解这句话的:“一谓无也,无阴无阳,乃谓之道。……自然而有阴阳,自然无所营为,此则道之谓也。……‘继之者善也’者,道是生物开通,善是顺理养物,故继道之功者,唯善行也。‘成之者性也’者,若能成就此道者,是人之本性。”(孔颖达,第268-269页)显然,孔氏是在沿用王弼“援道入儒”的方式来解《易》,而与原始道家的思想又有所偏离。从前几部分的论述可知,他将“一阴一阳”之“一”释为“无”,明显地背离了《易经证释》所阐发的本体生成论。在《易经证释》这里,“一阴一阳”对应的是“两仪”,“‘一’字指量言”,即阴与阳“不可偏多少”“不多少于二端”。(参见列圣齐释,第357页)也就是说,“一阴二阳”或“一阳二阴”等皆不可谓道。孔颖达在此只想突出道家的“无”,而将“一阴一阳”中的“一”释为“无”,而《道德经》亦有“道生一,一生二,二生三,三生万物”之说,突显的是一种本体生成论,而孔颖达在此讲“自然而有阴阳,无所营为”,只强调了道家的本体论而忽略了其生成论。但他又说“道是生物开通”,故其又有“生”的成份在,而他这种“生”既未按道家“道生一,一生二,二生三”的方式展开,也没用《周易》“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的模式来说明。他又把“善”释为“顺理养物”,没有突出“善”之为德;而其“继道之功者,唯善行也”之说,只强调了“善”之后天性。他把“成之者性”中的“之”释为“道”则与《易传》之本旨相同,但又未突显出“率性”“成性”之基本内涵。

对于“继善成性”说,朱熹认为:“道具于阴而行乎阳。继,言其发也。善,谓化育之功,阳之事也。成,言其具也。性,谓物之所受,言物生则有性,而各具是道也,阴之事也。”(朱熹撰,2009年,第228页)向世陵教授认为,这里的“道具于阴而行乎阳”并非意味着阴阳分离,而是说动则为阳、静则为阴之意;同时,由于动静无端,阴阳无始,故一阴一阳的循环不已乃是道。(参见向世陵,第18页)从朱熹的其它论著来看,向教授对朱熹在此所说的本义的理解应该是没有问题的。朱熹的这一观念显然接受的是《太极图说》中所说的观点:“太极动而生阳,动极而静,静而生阴。静极复动。一动一静,互为其根。”(《周敦颐集》,第4页)而在《易经证释》这里,“太极之初,元气纯阳,不可分阴阳也。元气胚动,乃生阴焉。动则阴生,静则阳复”(《图象·太极图讲义》第一部,见列圣齐注,2005年,第276页)。也就是说,太极(〇)动而生阴,然后阴阳合抱( )而产生万事万物;静而阳复,即复归于太极(〇)之初。朱熹对“善”与“性”的理解也产生了偏差,他以“善”为“化育之功,阳之事也”,从后天“善”与两仪图(

)而产生万事万物;静而阳复,即复归于太极(〇)之初。朱熹对“善”与“性”的理解也产生了偏差,他以“善”为“化育之功,阳之事也”,从后天“善”与两仪图( )中的阳仪相对应来看,其说固不为错,但他没有由此而上升到“至善”(〇)之境;其说“继,言其发也”,没有彰显出《周易》由善复道、以德返道之旨归;其说“性”“谓物之所受,言物生则有性”,虽与《中庸》“天命之谓性”之说相合,但他又说“性”为“阴之事也”,显然又没有将“性”视为先天太极(〇)之境,与《中庸》“天命之谓性”的说法又转而相悖了。

)中的阳仪相对应来看,其说固不为错,但他没有由此而上升到“至善”(〇)之境;其说“继,言其发也”,没有彰显出《周易》由善复道、以德返道之旨归;其说“性”“谓物之所受,言物生则有性”,虽与《中庸》“天命之谓性”之说相合,但他又说“性”为“阴之事也”,显然又没有将“性”视为先天太极(〇)之境,与《中庸》“天命之谓性”的说法又转而相悖了。

除字面意思之外,朱熹又从“已发”“未发”的角度对“继善成性”说进行了发挥:

“继之者善”,是已发之理;“成之者性”,是未发之理。自其接续流行而言,故谓之已发;以赋受成性而言,则谓之未发。及其在人,则未发者固是性,而其所发亦只是善。(黎靖德编,第1604页)

他把“继之者善”视为“已发之理”,只看到了“善”的后天属性,而没有看到其先天“至善”之属性;将“成之者性”认作“未发之理”,则把“性”看成“只存有而不活动”(牟宗三,第244页)的静死状态,因而未能看到“性”的生生之德。同样,他所说的“及其在人,则未发者固是性,而其所发亦只是善”,虽然这里的“其所发亦只是善”与“道原善而人不能见其善,必待善已成行,方克知其为善”(《系辞讲义第三章》第八部,见列圣齐注,2005年,第221页)之说相通,但没有看到这里的“继”是为了追溯“善”之本始即“至善”之境。

王夫之对“继善成性”说的见解较为独特。关于道、善、性三者之间的关系,王夫之认为:“道大而善小,善大而性小。道生善,善生性。”(王夫之,1977年,第181页)通过上面对“至善”之境(〇)及“性”本体(〇)的论述可知,王夫之此说仍有未尽之处,因为“道原善”(《系辞讲义第三章》第八部,见列圣齐注,2005年,第221页),“至善”之境及“性”本体皆是形而上的存在,不能用“大”或“小”来形容。特别是他对“成性”的理解,更把“性”给凝固了。他说:“成,犹凝也。”(王夫之,1975年a,第567页)“成,犹定也,谓一以性为体而达其用也。善端见而继之不息,则终始一于善而性定矣。”(王夫之,1975年b,第110页)根据我们在上文的讨论可知,作为本体的性可用“〇”来表征之,性动而生情之后,性则对应于两仪图( )中的阳仪,情则对应于两仪图中的阴仪。王夫之在这里所说的“一以性为体而达其用”有类于《中庸》所说的“时中”,但不如“时中”的说法给人以活泼泼的感觉;他在这里所说的“善端见而继之不息,则终始一于善而性定矣”则有类于《中庸》所说的“择善而固执之”及《周易·乾·象》所说的“自强不息”,但不如后二者之表达更给人以生生不息之境象。王夫之主张“性”“日生而日成”(王夫之,1962年,第55页),而人们只有做到“时中”,其“性”才能“日生日成”。他的这些认识皆与他“理在气中”(王夫之,1975年b,第9页)的宇宙论及性即“气质中之性”(王夫之,1975年a,第465页)的人性论直接相关,与我们在上文所说的《周易》所蕴含的本体生成论及先、后天之内在联系之说不相一致。

)中的阳仪,情则对应于两仪图中的阴仪。王夫之在这里所说的“一以性为体而达其用”有类于《中庸》所说的“时中”,但不如“时中”的说法给人以活泼泼的感觉;他在这里所说的“善端见而继之不息,则终始一于善而性定矣”则有类于《中庸》所说的“择善而固执之”及《周易·乾·象》所说的“自强不息”,但不如后二者之表达更给人以生生不息之境象。王夫之主张“性”“日生而日成”(王夫之,1962年,第55页),而人们只有做到“时中”,其“性”才能“日生日成”。他的这些认识皆与他“理在气中”(王夫之,1975年b,第9页)的宇宙论及性即“气质中之性”(王夫之,1975年a,第465页)的人性论直接相关,与我们在上文所说的《周易》所蕴含的本体生成论及先、后天之内在联系之说不相一致。

前文已述,《易》之本旨乃劝勉世人由人道而上合天道。乾所象征之天至圆、至大、至明,而人则必谨其所为,慎其所位,与时相宜,反己自修,成德达道,才能与天相孚应,否则就不能免于凶、咎、悔、吝。人离开人道则不能合天,故必自人道立其本方能同天道以致其成。所以《乾·文言》“于德业言行,三致意焉。而更要之以忠信,始之以学问,行之以仁义,居之以礼信,而归之于诚。故曰‘修辞立其诚’,又曰‘闲邪存其诚’。此‘诚’字彻始终,包言行,即《中庸》‘至诚’之义也。诚则成矣。君子、大人、圣人,莫不由此诚成之,故言之谆谆也”(《乾卦》第一部,见列圣齐注,2005年,第130页)。这就进一步说明,《易》教与《中庸》可以互证互诠。需要注意的是,《系辞传》言“一阴一阳之谓道。继之者善也,成之者性也”,而《中庸》言“率性之谓道”,《系辞传》言“道”先于“性”,《中庸》言“道”后于“性”,其微有不同者,即一属天道,一属人道。《易》溯其源,故自道生性;《中庸》明其性,故由性名道。《易》由天道之全而下贯人道,《中庸》则由人道之诚而上合天道之全,即由人道上合天道。而二者之追求“天人合一”之旨则无不同。

四、乾道变化,各正性命

今本《周易》六十四卦三百八十四爻主要展示的是后天之变易法则,旨在教人在“变易”中把握天地变化之本与“不易”之极,喻示以人合天之方,以及由后天返归先天之途,故《乾·彖》提出了“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞”这一命题。

在《周易》六十四卦中,作为第一卦的乾卦[ ]异于其它卦的地方在于,其它卦皆出于乾,而乾之变化则无所出。乾虽无所承但有所本,乃本于先天之气。乾之变化本于道,而道之变化自然而然,无变而变,无化而化;虽有变化,不见其变化。就如在地上人们虽然能感觉到风雨寒温之变,而天依然如故。故乾不变化而主变化,本道以变化,这就是“乾道变化”之意。道变而变,道化而化,一变而天下同变,一化而天下同化。而在“变”之中也有不变不化者,此即下文要说的“统天”“御天”之“乾元”暨先天太极(〇)。因为人受天地之中气而生,此中气同于“乾元”之气。变化者谓之“命”,不变化者谓之“性”。性为体,而命为用。故性不变而永存,命随变而时化。因天之常变而为人之性命,则因乾之变化,可以正人之性命。

]异于其它卦的地方在于,其它卦皆出于乾,而乾之变化则无所出。乾虽无所承但有所本,乃本于先天之气。乾之变化本于道,而道之变化自然而然,无变而变,无化而化;虽有变化,不见其变化。就如在地上人们虽然能感觉到风雨寒温之变,而天依然如故。故乾不变化而主变化,本道以变化,这就是“乾道变化”之意。道变而变,道化而化,一变而天下同变,一化而天下同化。而在“变”之中也有不变不化者,此即下文要说的“统天”“御天”之“乾元”暨先天太极(〇)。因为人受天地之中气而生,此中气同于“乾元”之气。变化者谓之“命”,不变化者谓之“性”。性为体,而命为用。故性不变而永存,命随变而时化。因天之常变而为人之性命,则因乾之变化,可以正人之性命。

既然人受天地之中气而生、而有性命,为何还要有所“正”呢?因为天至诚不二,而人则有诚与不诚、“二”与“不二”之分。天变而不失其常,人则变而易失其常,这是因为人受物欲牵引之故。所以要鉴于天之变而正人之心。正心在于人道之修持。修而后诚,诚而后正。性命同源而异流,不正则失中和。“中”为性之体,为“天下之大本”(《中庸》);“和”为情之用,为“天下之达道”。“中和”即性命之正。故因乾之变化,可推及人之正性命,因人之正性命,而归于“保合太和”。“保合太和”即《中庸》所谓“致中和”。发而中节,不失其和,乃复于“中”。这就是性命皆正而能保合太和之意。故“保合”乃是以人道之中和上合天道之中和。天人同顺乃为“太和”。这正是“正性命”之功,而通过“保合太和”来契合“乾道变化”。

而“正性命”是通过“利贞”来实现的。“利贞”乃自修之道。元亨利贞为乾之四德,为乾道变化之体现,四者皆从“乾元”而出,故曰“大哉乾元,万物资始,乃统天”(《乾·彖》)。乾[ ]为纯阳之体,而“‘乾元’犹阳之精。以既生也,乃有其名,故与‘坤元’同主生成。‘坤元’阴精,顺承有终;‘乾元’资始,独接先天。以太极之初,元气浑沦,独为阳也。而两仪既分,仍为阳精,故其德并坤,其气且在乾先也。以在天先,乃克统天。非有为而统之也,乃天自此出耳。天者在万物为首,在元气犹后,而元气则先后一贯,始终永存,不过乘乾以行,因乾为用而已”(《乾卦》第一部,见列圣齐注,2005年,第44-45页)。“乾元”与乾卦[

]为纯阳之体,而“‘乾元’犹阳之精。以既生也,乃有其名,故与‘坤元’同主生成。‘坤元’阴精,顺承有终;‘乾元’资始,独接先天。以太极之初,元气浑沦,独为阳也。而两仪既分,仍为阳精,故其德并坤,其气且在乾先也。以在天先,乃克统天。非有为而统之也,乃天自此出耳。天者在万物为首,在元气犹后,而元气则先后一贯,始终永存,不过乘乾以行,因乾为用而已”(《乾卦》第一部,见列圣齐注,2005年,第44-45页)。“乾元”与乾卦[ ]用九之辞“见群龙无首,吉”相对应,“坤元”则与坤卦[

]用九之辞“见群龙无首,吉”相对应,“坤元”则与坤卦[ ]用六之辞“利永贞”相对应。也就是说,“乾元”之体不可见,而其用可见,见于全《易》之一百九十二个阳爻(

]用六之辞“利永贞”相对应。也就是说,“乾元”之体不可见,而其用可见,见于全《易》之一百九十二个阳爻( )而称“九”者,凡阳爻皆为“乾元”之用;同样地,“坤元”之体不可见,而其用可见,见于全《易》之一百九十二个阴爻(

)而称“九”者,凡阳爻皆为“乾元”之用;同样地,“坤元”之体不可见,而其用可见,见于全《易》之一百九十二个阴爻( )而称“六”者,凡阴爻皆为“坤元”之用。由此可知,“乾元”与“坤元”乃“象外之象”,不能用乾坤两卦及具体的爻画来对应之。而“‘坤元’亦‘乾元’所出”(同上,第33页)。乾坤“二元即两仪(

)而称“六”者,凡阴爻皆为“坤元”之用。由此可知,“乾元”与“坤元”乃“象外之象”,不能用乾坤两卦及具体的爻画来对应之。而“‘坤元’亦‘乾元’所出”(同上,第33页)。乾坤“二元即两仪( )也,二用即两仪之德”(《坤卦》第二部,见列圣齐注,2005年,第101页),可见“乾元”与两仪图(

)也,二用即两仪之德”(《坤卦》第二部,见列圣齐注,2005年,第101页),可见“乾元”与两仪图( )中的“阳仪”相对应,而“坤元”则与“阴仪”相对应。既然“‘乾元’资始,独接先天”太极(〇),在先天太极动而生阴之后,在阴阳两仪(

)中的“阳仪”相对应,而“坤元”则与“阴仪”相对应。既然“‘乾元’资始,独接先天”太极(〇),在先天太极动而生阴之后,在阴阳两仪( )互环互抱而生成万物之时,纯阳之气仍存于阳仪之中,即所谓“‘乾元’资始,独接先天……两仪既分,仍为阳精”(《乾卦》第一部,见列圣齐注,2005年,第44页)。故在先天太极生两仪(

)互环互抱而生成万物之时,纯阳之气仍存于阳仪之中,即所谓“‘乾元’资始,独接先天……两仪既分,仍为阳精”(《乾卦》第一部,见列圣齐注,2005年,第44页)。故在先天太极生两仪( )之后,“乾元”即是在替代先天太极之功用,因而与“乾元”相对应之乾卦用九之辞“见群龙无首,吉”才有如此之寓意:“‘群龙’者,众善人也。在天界言,则出三界;在道德言,则纯至善;在易言,则太极之初也。”(同上,第89页)

)之后,“乾元”即是在替代先天太极之功用,因而与“乾元”相对应之乾卦用九之辞“见群龙无首,吉”才有如此之寓意:“‘群龙’者,众善人也。在天界言,则出三界;在道德言,则纯至善;在易言,则太极之初也。”(同上,第89页)

“乾元”统天而不离天,故由乾之四德亦可溯及“乾元”。由于其它六十三卦皆从乾卦变出,其所象征之事物皆为天所包,它们或得此四德之一,或得此四德之二,或得此德之三,或得四德之全,但皆受局限于一定之时地。如《坤》卦虽得“元亨”二德,而只有做到象“牝马”那样温顺守正才能得“利”;《临》卦虽得“元亨利贞”四德之全,但至于八月则“有凶”。另就乾之四德来讲,“元亨”于天道为春夏之时,为始生通达及天下共荣、万物同丰之象。但这种荣达之境难以持久,必须以秋冬之“利贞”以成就之。对人来说则必须反求诸己,乃能持盈保泰。“利贞”亦与《大学》“止至善”之意相应。能止则利,能善则贞。止则情安,善则性正,故《乾·文言》曰“利贞者,性情也”。利者,宜也;贞者,正也。合而言之则指宜于时而正其分。大利根于“义”,与“义”相应和之利为“利天下”、为“无不利”,故大利必本于义,故曰“利者,义之和也”“利物足以和义”(《乾·文言》)。“贞”又有“信”“诚”之义。诚则无不成。若少涉于伪,则说明未能“成己”。不能“成己”就不能成人、成物。故至诚则无不成,而必本于信,故曰“贞者,事之干也”“贞固足以干事”(同上)。“义”者,宜也,为“时中”之道,“信”则为抱一,为贞正之德,此即天地不息不二之行。故由人道言之,只有“利贞”,才能在乾道变化中正性命而保合太和;只有“利贞”乃能保其“元亨”,乃能返其本而复其始。这就是“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞”之本义。

对于“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞”之义,孔颖达认为:“乾卦之德,自然通物,故云‘乾道’也。……乾之为道,使物渐变者,使物卒化者,自能正定物之性命。性者天生之质,若刚柔迟速之别;命者人所禀受,若贵贱夭寿之属是也。……乾能正定物之性命……纯阳刚暴,若无和顺,则物不得利,又失其正。以能保安合会大和之道,乃能利贞于万物,言万物得利而贞正也。”(孔颖达,第8-9页)他所说的“乾卦之德,自然通物,故云‘乾道’”,显然是受道家“道法自然”之影响。而他所说“乾之为道,使物渐变者,使物卒化者,自能正定物之性命”“乾能正定物之性命”,说明万物性命之正定,乃是“乾道变化”之结果。如前所述,《易》为人道立,以人道上合天道为旨归。对于人之外的万物来讲,遵循的是适者生存的丛林法则,可以说是其性命由乾天所主导;而对人来讲,只有通过“利贞”即格致诚正才能体悟天道,并通修齐治平(此即“元亨”之体现)来显现天道,如此才能创建一个由人文化成的、充满生机的社会。由此可知,孔颖达的说法不符合《周易》经传之本旨。

对于这句话,朱熹认为:“‘变’者,化之渐。‘化’者,变之成。物所受为性,天所赋为命。‘太和’,阴阳会合冲和之气也。‘各正’者,得于有生之初。‘保合’者,全于已生之后。此言乾道变化,无所不利,而万物各得其性命以自全,以释‘利贞’之义也。”(朱熹撰,2009年,第33页)显然,他释“变化”没有从“乾道”的角度出发。其释“太和”为“阴阳会合冲和之气”显然是受《道德经》“万物负阴而抱阳,冲气以为和”之说的影响。从《周易》古经的卦爻辞可知,有“利”,亦有“不利”,而乾之后六十三卦皆为乾卦变化而出,故朱熹“乾道变化,无所不利”的说法起码不符合《周易》古经之旨。他所说的“乾道变化……万物各得其性命以自全”,既不符合自然界优胜劣汰的丛林法则,也不符合《易传》强调以人道上合天道的基本精神。

在解释“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞”这句话时,王夫之指出:“《乾》以纯健不息之德,御气化而行乎四时百物,各循其轨道,则虽变化无方,皆以《乾》道为大正,而品物之性命,各成其物则,不相悖害,而强弱相保,求与相合,以协于太和,是乃贞之所以利,利之无非贞也。”(王夫之,1988年,第52-53页)从自然界的角度来讲,王氏“《乾》以纯健不息之德,御气化而行乎四时百物,各循其轨道”“皆以《乾》道为大正,而品物之性命,各成其物则”的说法是没问题的。至于万物“不相悖害,而强弱相保”则不符合自然界优胜劣汰的丛林法则。只有一个文明的社会才能做到“不相悖害,而强弱相保,求与相合,以协于太和”。另外,王夫之在此没有强调通过“利贞”而上达“元亨”,此乃《易》教所强调的以人道上合天道之旨。

《周易》六十四卦三百八十四爻,皆自太一所出。太一为太极之体。“易之为象,乃以明生化之迹,而所具各卦,无论如何变易,时有太极存其间。此所谓易之本也。虽不见其形,而其气无物不在,必自象中求之,而后得其气焉”,“太极之气,正在 之中”,“苟不克见此极,徒逐于

之中”,“苟不克见此极,徒逐于 之象而求其变化,是将陷于徇情逐物之弊,而不能自正性命也。故习《易》者必时时求见其太极焉”(《全易大旨及习易要例》第一部,见列圣齐注,2005年,第82-83页)。故每卦皆有太极之理,每爻皆具性情之真。诚能见此太极之理、性情之真,由情而复性,则内可见性命之正以合“利贞”,外可致治平之功以孚“元亨”,而后人道以尽,天道以明,则何忧乎凶咎悔吝哉。

之象而求其变化,是将陷于徇情逐物之弊,而不能自正性命也。故习《易》者必时时求见其太极焉”(《全易大旨及习易要例》第一部,见列圣齐注,2005年,第82-83页)。故每卦皆有太极之理,每爻皆具性情之真。诚能见此太极之理、性情之真,由情而复性,则内可见性命之正以合“利贞”,外可致治平之功以孚“元亨”,而后人道以尽,天道以明,则何忧乎凶咎悔吝哉。

五、结语

天人关系问题是中国哲学的基本问题,正如作为北宋五子之一的邵雍所说:“学不际天人,不足以谓之学”(《邵雍集》,第156页)。《周易》以天人合一、象数与义理合一的模式来阐发天人关系。《周易》阐发天人关系的路径是由天道下贯到人道,再由人道而上合天道,而最终则落实到人道。天道通过阴阳变化来展现,而阴阳的消息盈虚、交错运行则通过先后天八卦、六十四卦图式表现出来。先天为体,后天为用,而溯其源,则为先天太极(〇)。人们只有做到内止至善、外明明德,才能承继一阴一阳之道;人们只有做到率性成诚,才能一成全成。乾不变化而主变化,其所主之变化乃本道以变化,故变而不失其常;人亦随乾而变化,但变而易失其常。人须通过自修而顺乾道之变化,才能变而不失其常,通过“利贞”才能达致“元亨”,通过“利贞”而正性命、保合太和。六十四卦三百八十四爻皆出自太极之体,故每卦皆含太极之理,每爻皆具性情之真。只有在卦、爻中见到太极之理、性情之真,才能尽人道而明天道,才能最终做到人道尽、天道返,落实《周易》“生生”与“不息”之旨,如此才能真正做到“穷理尽性以至于命”。

【参考文献】

[1] 古籍:《大学》《孟子》《中庸》《周易》等。

[2] 丁四新,2021年:《作为中国哲学关键词的“性”概念的生成及其早期论域的开展》,载《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》第3期。

[3] 丁四新、费春浩等,2021年:《〈周易〉的生生哲学及其诠释——以〈易传〉和“易一名而含三义”为中心》,载《孔学堂》第4期。

[4] 丁耘,2022年:《论心性——道体学气论导言》,载《哲学研究》第5期。

[5] 孔颖达,1999年:《周易正义》,李学勤主编《十三经注疏》本,北京大学出版社。

[6] 黎靖德编,1986年:《朱子语类》,中华书局。

[7] 李零,2007年:《郭店楚简校读记(增订本)》,中国人民大学出版社。

[8] 列圣齐释,2004年:《中庸证释》,台北圆晟出版社。

[9] 列圣齐注,1993年:《大学证释》,台北若意出版社。 2005年:《易经证释》,台北正一善书出版社。

[10] 刘彬,2009年:《帛书〈要〉篇校释》,光明日报出版社。

[11] 刘大钧,1988年:《周易概论》,齐鲁书社。

[12] 牟宗三,1969年:《心体与性体》(第三册),台北正中书局股份有限公司。

[13] 《邵雍集》,2010年,中华书局。

[14] 汤一介,2002年:《释“易,所以会天道人道者也”》,载《周易研究》第6期。

[15] 王夫之,1962年:《尚书引义》,中华书局。

1975年a:《读四书大全说》,中华书局。

1975年b:《张子正蒙注》,中华书局。

1977年:《周易外传》,中华书局。

1988年:《船山全书》第一册,岳麓书社。

[16] 吴飞,2020年:《性命论刍议》,载《哲学动态》第12期。

2022年:《身心一体与性命论主体的确立》,载《中国社会科学》第6期。

[17] 向世陵,2011年:《论朱熹对“继善成性”说的规范》,载《周易研究》第1期。

[18] 永瑢等撰,1965年:《四库全书总目》卷一,中华书局。

[19] 张文智,2018年:《从〈易经证释〉本体生成论看“继善成性”说》,载《周易研究》第5期。

2019年:《从观卦[ ]看〈周易〉中的“神道设教”观——兼论儒学的宗教性问题》,载《东南大学学报(哲学社会科学版)》第4期。

]看〈周易〉中的“神道设教”观——兼论儒学的宗教性问题》,载《东南大学学报(哲学社会科学版)》第4期。

2020年:《“崇阳抑阴”,还是“崇阴抑阳”?——〈周易〉中的阴阳观新论》,载《哲学研究》第12期。

[20] 《周敦颐集》,1990年,中华书局。

[21] 朱熹撰,1983年:《四书章句集注》,中华书局。

2009年:《周易本义》,廖名春点校,中华书局。

原载:《哲学研究》2023年第12期

文章来源:“哲学研究”微信公众号2024-1-28